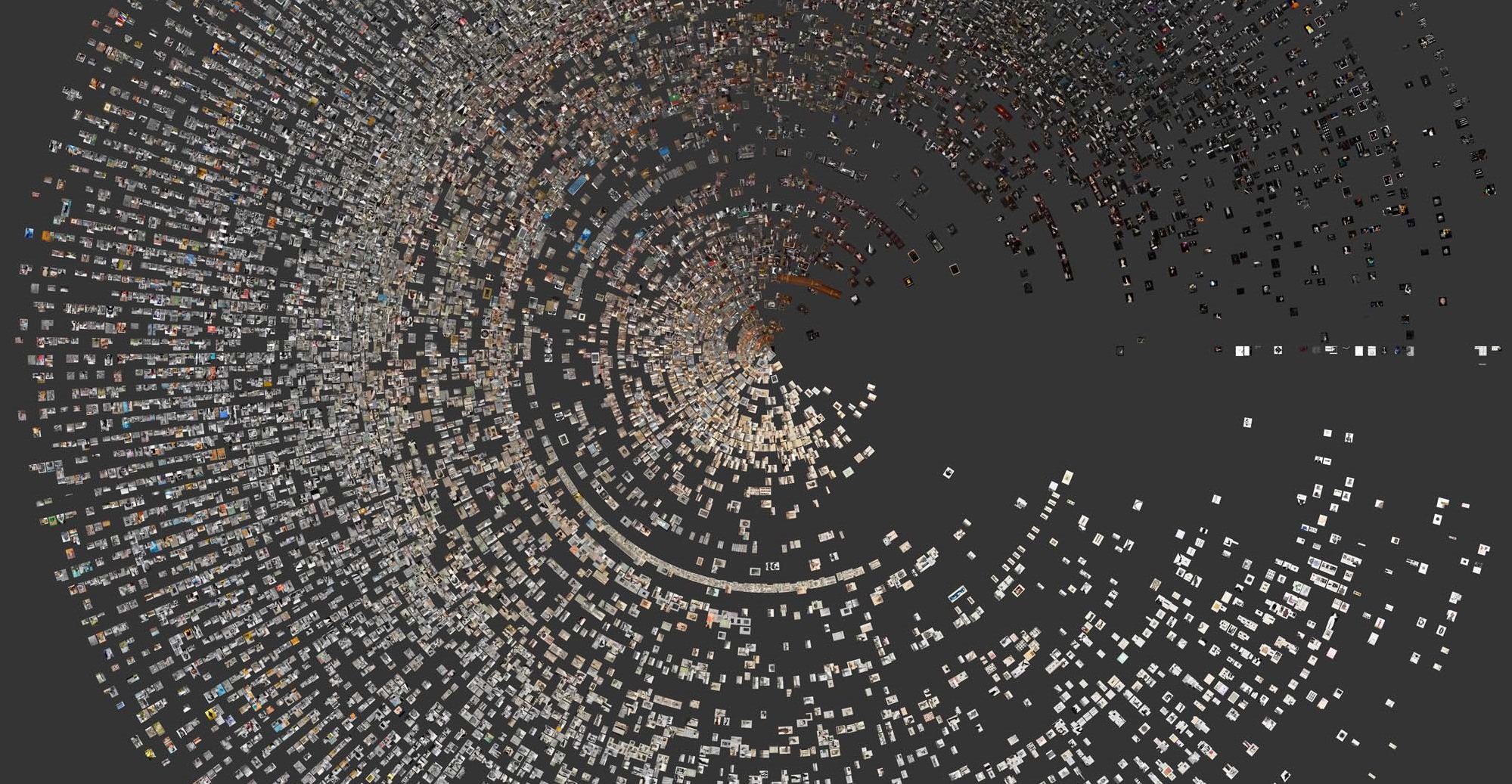

Ce cours est consacré à l’analyse des traces numériques de différentes pratiques artistiques, qu’il s’agisse de patrimoine nativement numérique ou des collections numérisées. Les traces numériques, caractérisées par leur fragilité, leur hétérogénéité et leur nombre, constituent en effet un défi majeur pour l’histoire des arts, l’esthétique ou encore la préservation des œuvres. En m’appuyant sur de nombreux exemples issus du champ des humanités numériques et en particulier de la « digital art history », il s’agira d’examiner en quoi les traces numériques permettent d’ouvrir de nouvelles questions de recherche sur l’art.

- المعلم: Clarisse Bardiot

- المعلم: Marion Denizot

- المعلم: Jacob Hart

- المعلم: Laurie Bereau

Le cours est une introduction à l'anthropologie de l'art.

Muriel van Vliet

Cours d’esthétique – Master - Semestre 1 – 2021

Esthétique, théorie de l’image et anthropologie

L’esthétique a longtemps été considérée comme discours sur le Beau, sur la « Belle Nature », questionnant la spécificité du jugement de goût, l’autonomie de l’œuvre d’art (Boileau, Batteux, Kant, Hegel). Mais la rencontre de peuples extra-occidentaux, la reconnaissance de la diversité des cultures, ainsi que la découverte de l’art préhistorique ont fait naître une théorie de l’image plus vaste, conduisant à intégrer l’art dans un processus culturel complexe, entre langage, rituel magique, instrumentation technique, et construction scientifique. Cette théorie de l’image renonce à discuter des critères du beau de manière unilatérale et à fixer le jugement de goût de manière péremptoire. Elle réfléchit désormais plutôt aux différentes manières d’exprimer et de signifier à travers l’art (sémiologie). Elle s’ouvre sur une réflexion anthropologique sur la place de l’art, entre geste technique et parole magique. On questionne parallèlement comment présenter d’un point de vue muséologique et graphique (ouvrages d’art, avec la naissance de la reproductibilité technique des œuvres) des objets à mi-chemin entre œuvres d’art et documents ethnologiques.

Le cours propose un panorama de textes dont on recherchera ensemble les problématiques pas à pas, tout en les confrontant à des reproductions d’œuvres, classique ou contemporaines. Parmi les auteurs présentés figureront :

Cours 1 : l’ethnologue et historien de l’art Aby Warburg,

Le rituel comme expression des peurs collectives, les formules de Pathos, la migration des images (orientation, inversion de polarité)

Cours 2 : l’historien de l’art Erwin Panofsky et le philosophe Ernst Cassirer,

L’art comme culture, l’art comme forme symbolique, trahissant une épistémè, des habitus culturels

Cours 3 : le paléontologue André Leroi-Gourhan,

Signes abstraits et représentations concrètes, l’art préhistorique comme proto-écriture

Cours 4 : l’architecte Gottfried Semper,

L’ornement, les arts appliqués, un musée des arts appliqués

Cours 5 : l’artiste et ethnologue Michel Leiris,

Le vol du boli, la revue Documents, la question du musée d’ethnographie

Cours 6 : l’intellectuel que fut André Malraux,

Le musée imaginaire : histoire de l’art et photographie

Cours 7 : l’anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss,

La transformation des masques

Cours 8 : les anthropologues et ethnologues actuels que sont Philippe Descola…

Les visions du monde

Cours 9 : et Tim Ingold

Une anthropologie des lignes

Cours 10 : partage autour des cours, présentations des étudiants selon les volontés des uns et des autres

Ce cours est une introduction générale qui ne nécessite pas de connaissances préalables, mais suppose la lecture et relecture attentive des textes lus, comme support pour s’exercer au commentaire et à la dissertation sur l’art.

Bibliographie :

Ouvrages dont seront extraits les textes du cours :

Gottfried Semper, Du style et de l’architecture, Écrits, 1834-1869.

Aby Warburg, Le rituel du serpent, Macula, 2011.

Aby Warburg, Fragments sur l’expression, L’écarquillé, 2015.

Claude Lévi-Strauss, La voie des masques, in Œuvre, nrf Gallimard, 2008.

André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Tome 1 – La mémoire et les rythmes ; Tome 2 – Technique et langage, Albin Michel, 1964-65.

Michel Leiris, L’Afrique fantôme, Tel, Gallimard, 1981.

André Malraux, Le musée imaginaire, Folio essai, Gallimard, 1965.

Michael Houseman - Carlo Severi, Le naven ou le donner à voir – Essai d’interprétation de l’action rituelle, CNRS, Edition de la MSH Paris, 2009.

Carlo Severi, « Pour une anthropologie des images – Histoire de l’art, esthétique et anthropologie », in L’Homme, p. 7-10, 2003.

Philippe Descola, La fabrique de l’image – Visions du monde et formes de représentation, Edition Musée du quai Branly / Somogy, 2011.

Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Zones sensibles, 2013.

Tim Ingold, Faire – Anthropologie – Archéologie, art et architecture, Dehors, 2017.

Muriel van Vliet

Cours d’esthétique – Master - Semestre 1 – 2021

Esthétique, théorie de l’image et anthropologie

L’esthétique a longtemps été considérée comme discours sur le Beau, sur la « Belle Nature », questionnant la spécificité du jugement de goût, l’autonomie de l’œuvre d’art (Boileau, Batteux, Kant, Hegel). Mais la rencontre de peuples extra-occidentaux, la reconnaissance de la diversité des cultures, ainsi que la découverte de l’art préhistorique ont fait naître une théorie de l’image plus vaste, conduisant à intégrer l’art dans un processus culturel complexe, entre langage, rituel magique, instrumentation technique, et construction scientifique. Cette théorie de l’image renonce à discuter des critères du beau de manière unilatérale et à fixer le jugement de goût de manière péremptoire. Elle réfléchit désormais plutôt aux différentes manières d’exprimer et de signifier à travers l’art (sémiologie). Elle s’ouvre sur une réflexion anthropologique sur la place de l’art, entre geste technique et parole magique. On questionne parallèlement comment présenter d’un point de vue muséologique et graphique (ouvrages d’art, avec la naissance de la reproductibilité technique des œuvres) des objets à mi-chemin entre œuvres d’art et documents ethnologiques.

Le cours propose un panorama de textes dont on recherchera ensemble les problématiques pas à pas, tout en les confrontant à des reproductions d’œuvres, classique ou contemporaines. Parmi les auteurs présentés figureront :

Cours 1 : l’ethnologue et historien de l’art Aby Warburg,

Le rituel comme expression des peurs collectives, les formules de Pathos, la migration des images (orientation, inversion de polarité)

Cours 2 : l’historien de l’art Erwin Panofsky et le philosophe Ernst Cassirer,

L’art comme culture, l’art comme forme symbolique, trahissant une épistémè, des habitus culturels

Cours 3 : le paléontologue André Leroi-Gourhan,

Signes abstraits et représentations concrètes, l’art préhistorique comme proto-écriture

Cours 4 : l’architecte Gottfried Semper,

L’ornement, les arts appliqués, un musée des arts appliqués

Cours 5 : l’artiste et ethnologue Michel Leiris,

Le vol du boli, la revue Documents, la question du musée d’ethnographie

Cours 6 : l’intellectuel que fut André Malraux,

Le musée imaginaire : histoire de l’art et photographie

Cours 7 : l’anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss,

La transformation des masques

Cours 8 : les anthropologues et ethnologues actuels que sont Philippe Descola…

Les visions du monde

Cours 9 : et Tim Ingold

Une anthropologie des lignes

Cours 10 : partage autour des cours, présentations des étudiants selon les volontés des uns et des autres

Ce cours est une introduction générale qui ne nécessite pas de connaissances préalables, mais suppose la lecture et relecture attentive des textes lus, comme support pour s’exercer au commentaire et à la dissertation sur l’art.

Bibliographie :

Ouvrages dont seront extraits les textes du cours :

Gottfried Semper, Du style et de l’architecture, Écrits, 1834-1869.

Aby Warburg, Le rituel du serpent, Macula, 2011.

Aby Warburg, Fragments sur l’expression, L’écarquillé, 2015.

Claude Lévi-Strauss, La voie des masques, in Œuvre, nrf Gallimard, 2008.

André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Tome 1 – La mémoire et les rythmes ; Tome 2 – Technique et langage, Albin Michel, 1964-65.

Michel Leiris, L’Afrique fantôme, Tel, Gallimard, 1981.

André Malraux, Le musée imaginaire, Folio essai, Gallimard, 1965.

Michael Houseman - Carlo Severi, Le naven ou le donner à voir – Essai d’interprétation de l’action rituelle, CNRS, Edition de la MSH Paris, 2009.

Carlo Severi, « Pour une anthropologie des images – Histoire de l’art, esthétique et anthropologie », in L’Homme, p. 7-10, 2003.

Philippe Descola, La fabrique de l’image – Visions du monde et formes de représentation, Edition Musée du quai Branly / Somogy, 2011.

Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Zones sensibles, 2013.

Tim Ingold, Faire – Anthropologie – Archéologie, art et architecture, Dehors, 2017.

- المعلم: Muriel Van Vliet

Le surréalisme : cent ans après le premier manifeste

Le cours questionnera ce mouvement pour cerner sa place parmi les avant-garde, savoir les raisons de son succès, de son internationalisation, de sa longévité. On étudiera les manifestes fondateurs, les revues comme organes de réflexion et de diffusion, les engagements sociaux et politiques, la manière de repenser les expositions et de repenser la place des femmes en art, ainsi que l'internationalisation du mouvement. On verra aussi le rôle du hasard dans la création artistique contemporaine et l'actualité du mouvement, ses héritages. La géopoétique sera également abordée à travers le thème du Paris des surréalistes. Cela étant une occasion à chaque cours de penser l'époque contemporaine et sa créativité.

Le cours questionnera ce mouvement pour cerner sa place parmi les avant-garde, savoir les raisons de son succès, de son internationalisation, de sa longévité. On étudiera les manifestes fondateurs, les revues comme organes de réflexion et de diffusion, les engagements sociaux et politiques, la manière de repenser les expositions et de repenser la place des femmes en art, ainsi que l'internationalisation du mouvement. On verra aussi le rôle du hasard dans la création artistique contemporaine et l'actualité du mouvement, ses héritages. La géopoétique sera également abordée à travers le thème du Paris des surréalistes. Cela étant une occasion à chaque cours de penser l'époque contemporaine et sa créativité.

- المعلم: Muriel Van Vliet

Le Hackspace SHS (anciennement l’Atelier Python) est une session hebdomadaire facultative, ouverte à toutes et à tous, dédiée à l’apprentissage et au partage de projets de programmation (principalement en Python) dans le contexte des sciences humaines et sociales. Elle s’adresse aux étudiant·es et aux personnels de Rennes 2 souhaitant développer une pratique de la programmation au service de la recherche en SHS.

- المعلم: Jacob Hart

- معلم بلا صلاحية التحرير: Clarisse Bardiot

- معلم بلا صلاحية التحرير: Jeanne Fras

Cet espace-cours contient toutes les ressources (CM et TD) pour l'enseignement "Enquête par questionnaire" au premier semestre de M1.

- المعلم: Caroline Guittet

- المعلم: Charlotte Siles

- المعلم: Hugo Thomas

- المعلم: Helene Bailleul

- المعلم: Jeanne Drouet

- المعلم: Florian Hemont

- المعلم: Marcela Patrascu

- المعلم: Cedric Choplin

- المعلم: Stephanie Clerc Conan

Góðan daginn – Bonjour !

L’université Rennes 2 a accueilli un groupe d’Islandais.es l’année dernière et ce beau projet est renouvelé cette année !

L’objectif de ce projet UMI est de préparer la mobilité du groupe islandais en proposant des supports informatifs et interactifs et en organisant des échanges dans le monde virtuel avant leur arriveée.

Nous procéderons en plusieurs étapes :

- Réflexion sur l’utilisation du monde virtuel pour un projet de mobilité entrante

- Conception/Adaptation de supports de présentation de l’université, de la ville, etc.

- Réflexion sur les méthodes de prise de contact avec le groupe islandais (fréquence, modalités, etc.) :

o Calendrier

o Type d’événements virtuels

o Supports visuels, questionnaires, etc.

- Organisation d'événements pour l'arrivée en France (propositions pour l'hébergement, sorties)

L’université Rennes 2 a accueilli un groupe d’Islandais.es l’année dernière et ce beau projet est renouvelé cette année !

L’objectif de ce projet UMI est de préparer la mobilité du groupe islandais en proposant des supports informatifs et interactifs et en organisant des échanges dans le monde virtuel avant leur arriveée.

Nous procéderons en plusieurs étapes :

- Réflexion sur l’utilisation du monde virtuel pour un projet de mobilité entrante

- Conception/Adaptation de supports de présentation de l’université, de la ville, etc.

- Réflexion sur les méthodes de prise de contact avec le groupe islandais (fréquence, modalités, etc.) :

o Calendrier

o Type d’événements virtuels

o Supports visuels, questionnaires, etc.

- Organisation d'événements pour l'arrivée en France (propositions pour l'hébergement, sorties)

- المعلم: Griselda Drouet

- المعلم: Fanny Herve-Pecot

- المعلم: Valeria Korila

- المعلم: Jiayi Wang

- المعلم: Weijian Yu

- المعلم: Helene Janniere

- المعلم: Yann Bevant

- المعلم: Michel Grabar

- المعلم: Erwan Hupel

- المعلم: Gildas Le Voguer

- المعلم: Catherine Sablonniere

- المعلم: Dolores Thion

- المعلم: Anne-Laure Besnard

- المعلم: Elodie Blestel

- المعلم: Chrystelle Fortineau-Bremond

- المعلم: Erwan Hupel

- المعلم: Claude Le Fustec

- المعلم: Helene Machinal

- المعلم: Chokri Mimouni

- المعلم: Catherine Sablonniere

- المعلم: Dolores Thion

- المعلم: Philippe Blanchet

- المعلم: Stephanie Clerc Conan

- المعلم: Nadia Ouabdelmoumen

- معلم بلا صلاحية التحرير: Nina Rioult

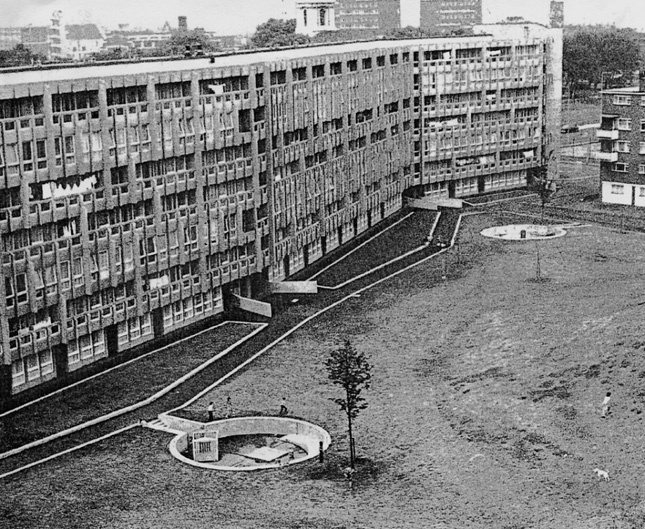

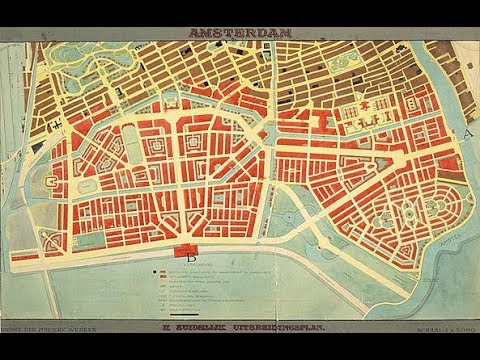

Descriptif : Ce cours s’intéresse à l’histoire des modèles et doctrines urbaines, depuis l’émergence de l’urbanisme en tant que discipline au milieu du XIXe jusqu’à aujourd’hui, à travers les positions théoriques, les projets et les politiques urbaines dans plusieurs contextes nationaux.

- المعلم: Helene Janniere