- Enseignant: Pierre Causse

- Enseignant: Simon Daniellou

- Enseignant: Antony Fiant

- Enseignant: Roxane Hamery

- Enseignant: Priska Morrissey

- Enseignant non éditeur: Gregory Wallet

En plus des échanges sur l'avancée et les problématiques du dossier de recherche, ce cours invite les étudiants à s'interroger sur les liens actuels entre histoire et esthétique du cinéma, à travers l'étude des principaux ouvrages, publiés ces dernières années, proposant des pistes de réflexion sur ces questions.

Les étudiants devront, dans ce cadre, présenter oralement leur compte-rendu d'un ouvrage récent de leur choix.

Les étudiants devront, dans ce cadre, présenter oralement leur compte-rendu d'un ouvrage récent de leur choix.

- Enseignant: Simon Daniellou

- Enseignant: Roxane Hamery

- Enseignant: Priska Morrissey

- Enseignant non éditeur: Gregory Wallet

- Enseignant: Victor Barbat

- Enseignant: Priska Morrissey

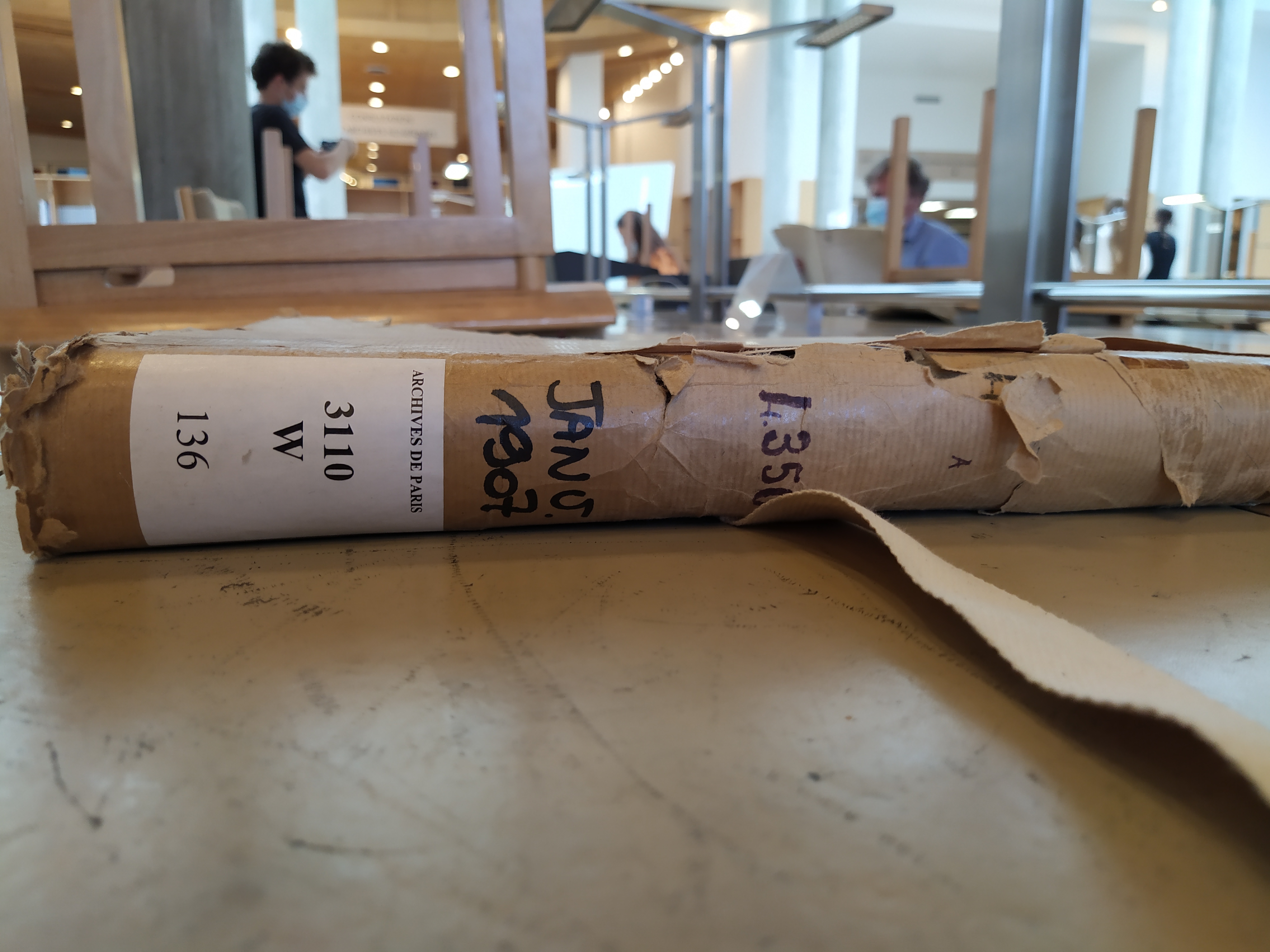

Dans ce cours, nous explorerons la question des archives - film et non-film - qui peuvent vous servir dans le cadre de votre recherche (et dans votre future vie professionnelle) - Je vous présenterai l'histoire de certaines institutions, les logiques de classement et de conservation - je ferai en sorte de vous présenter des exemples d'usages originaux d'archives, y compris au service de l'analyse des films. Je vous transmettrai également certaines méthodes de recherche pour vous repérer dans les archives liées aux personnes comme aux entreprises (archives notariales, départementales, nationales, etc.) -

- Enseignant: Priska Morrissey

Complément au cours présentiel

- Enseignant: Isabelle Rannou

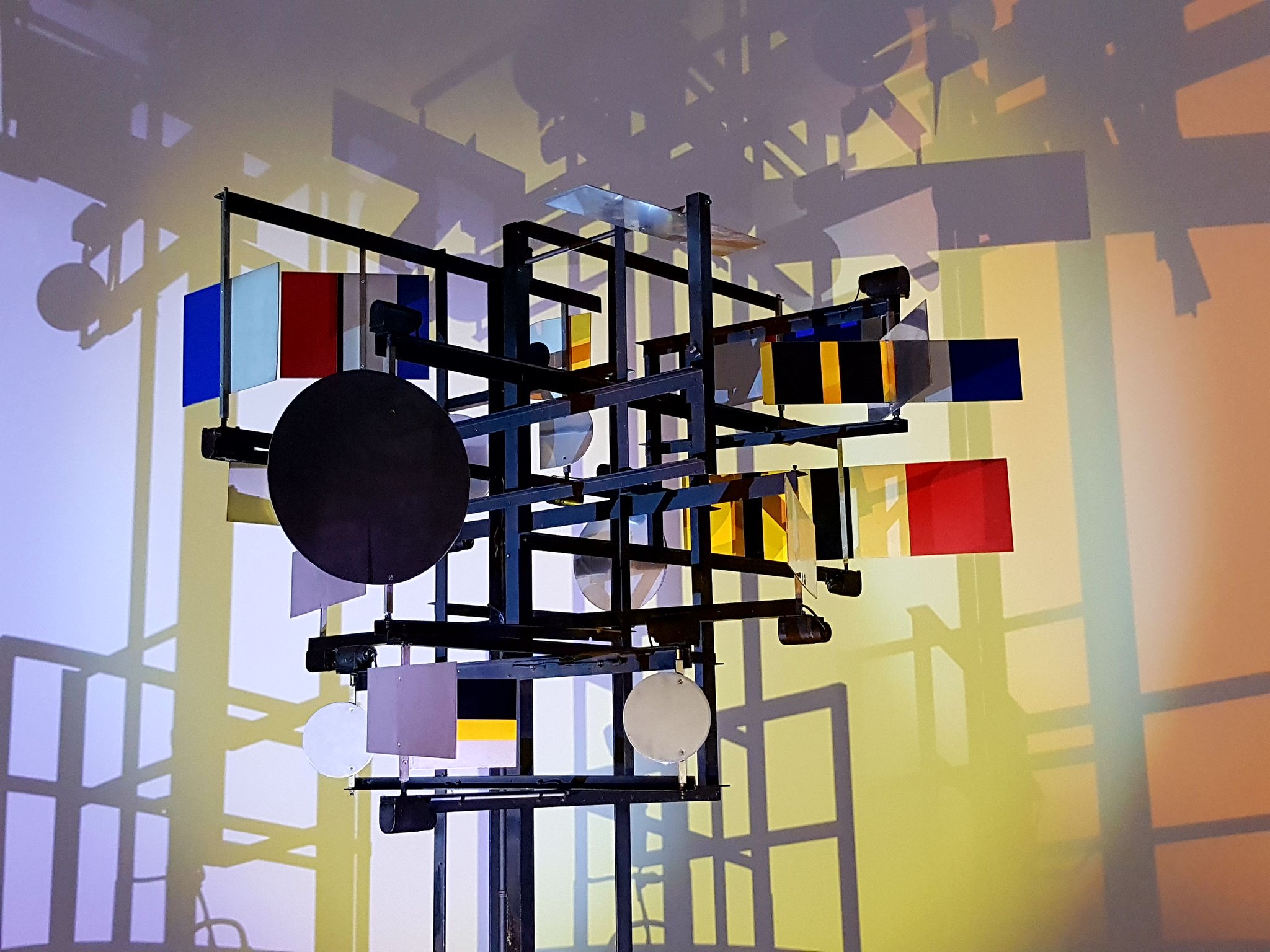

L’histoire du théâtre en tant que lieu est marquée par l’invention et l’intégration de technologies, que ce soit pour la machinerie, l’éclairage, le son. Ce cours propose un parcours historique de l’impact esthétique des technologies au théâtre, des avant-gardes du début du XXe siècle à nos jours, des automates et autres robots, aux réseaux sociaux et à l’intelligence artificielle. Une place

importante sera accordée au travail de recherche à partir de documents d’archives. Les étudiants seront amenés à présenter leurs travaux sous forme d’exposés.

importante sera accordée au travail de recherche à partir de documents d’archives. Les étudiants seront amenés à présenter leurs travaux sous forme d’exposés.

- Enseignant: Clarisse Bardiot

- Enseignant: Aurelien Cormier

- Enseignant: Pauline Burguin

- Enseignant: Clement Dufloux

- Enseignant: Fabrice Dugast

- Enseignant: Guy Lambert

- Enseignant: Patrick Le Goff

- Enseignant: Theophile Lemaitre

- Enseignant: Gaal Melikian

- Enseignant: Amelie Rouleau

- Enseignant: Marion Denizot

- Enseignant: Gwendoline Landais

- Enseignant: Marion Denizot

- Enseignant: Gwendoline Landais

« Mary Pickford, passer du XIXe au XXe siècle : un objet d’histoires » :

Sur les planches depuis l’enfance, Mary Pickford (1892-1979) débute au cinéma avec D. W. Griffith, puis développe son art de la comédienne, devient scénariste, réalisatrice et productrice, notamment en fondant la United Artists aux côtés de Fairbanks, Chaplin et Griffith. La « Petite fiancée de l’Amérique » fut sans doute l’une des stars hollywoodiennes les plus célèbres dans les années 1910-1920.

Dans ce cours, nous étudierons les histoires qui se croisent dans la trajectoire de Mary Pickford : une histoire du cinéma et d’Hollywood, tout d’abord, une histoire des femmes et une histoire de la célébrité ensuite. Mais nous aborderons aussi une histoire des formes filmiques en analysant les films de l’actrice sous l’angle du passage ou des passages qui constituent la dynamique propre de sa poétique mettant en œuvre des dualités à surmonter : passage d’un siècle à l’autre, de l’Ancien Monde au Nouveau, de la pauvreté à la richesse, ou l’inverse, de l’enfance à l’âge adulte, et également passage du mélodrame à la comédie, étude qui ouvrira à la question d’une histoire des sensibilités et des émotions.

Sur les planches depuis l’enfance, Mary Pickford (1892-1979) débute au cinéma avec D. W. Griffith, puis développe son art de la comédienne, devient scénariste, réalisatrice et productrice, notamment en fondant la United Artists aux côtés de Fairbanks, Chaplin et Griffith. La « Petite fiancée de l’Amérique » fut sans doute l’une des stars hollywoodiennes les plus célèbres dans les années 1910-1920.

Dans ce cours, nous étudierons les histoires qui se croisent dans la trajectoire de Mary Pickford : une histoire du cinéma et d’Hollywood, tout d’abord, une histoire des femmes et une histoire de la célébrité ensuite. Mais nous aborderons aussi une histoire des formes filmiques en analysant les films de l’actrice sous l’angle du passage ou des passages qui constituent la dynamique propre de sa poétique mettant en œuvre des dualités à surmonter : passage d’un siècle à l’autre, de l’Ancien Monde au Nouveau, de la pauvreté à la richesse, ou l’inverse, de l’enfance à l’âge adulte, et également passage du mélodrame à la comédie, étude qui ouvrira à la question d’une histoire des sensibilités et des émotions.

- Enseignant: Marion Polirsztok

Semestre 1 :

01RM71 : Méthodologie Spécifique / Du thème au sujet de recherche

12h TD sur le semestre, séances de 2h Enseignantes : Bénédicte BOISSON (6hTD) et Pierre LESQUELEN (6hTD)

Ces interventions, organisées en 6 séances de 2 heures, seront consacrées aux questionnements méthodologiques propres à l’élaboration et la rédaction d’un mémoire de recherches en études théâtrales. Définition d’un sujet, recherches bibliographiques, état de la recherche, définition d’un corpus, choix méthodologiques, écriture de l’introduction, seront autant de thèmes abordés pour permettre aux étudiants de mener à bien la première phase de leurs recherches. Ces cours permettront également aux étudiants de recevoir des conseils personnalisés, sur leur propre mémoire.

Semestre 2

01RM81 Méthodologie de la recherche / Problématiques

2h TD x 6 séances

Enseignantes : Bénédicte BOISSON (6hTD) et Pierre CAUSSE (6hTD)

Descriptif :

Cet enseignement vise à l’approfondissement de la méthodologie de la recherche dans le cadre de la rédaction du mémoire de Master. A cette étape, il sera nécessaire de suivre l’évolution précise de l’écriture du mémoire de recherche, et d’être particulièrement attentif à la démonstration que se propose de conduire tout travail scientifique.

Bibliographie : La bibliographie sera liée aux projets de recherche des étudiants concernés et sera donc donnée à l’occasion du séminaire.

01RM71 : Méthodologie Spécifique / Du thème au sujet de recherche

12h TD sur le semestre, séances de 2h Enseignantes : Bénédicte BOISSON (6hTD) et Pierre LESQUELEN (6hTD)

Ces interventions, organisées en 6 séances de 2 heures, seront consacrées aux questionnements méthodologiques propres à l’élaboration et la rédaction d’un mémoire de recherches en études théâtrales. Définition d’un sujet, recherches bibliographiques, état de la recherche, définition d’un corpus, choix méthodologiques, écriture de l’introduction, seront autant de thèmes abordés pour permettre aux étudiants de mener à bien la première phase de leurs recherches. Ces cours permettront également aux étudiants de recevoir des conseils personnalisés, sur leur propre mémoire.

Semestre 2

01RM81 Méthodologie de la recherche / Problématiques

2h TD x 6 séances

Enseignantes : Bénédicte BOISSON (6hTD) et Pierre CAUSSE (6hTD)

Descriptif :

Cet enseignement vise à l’approfondissement de la méthodologie de la recherche dans le cadre de la rédaction du mémoire de Master. A cette étape, il sera nécessaire de suivre l’évolution précise de l’écriture du mémoire de recherche, et d’être particulièrement attentif à la démonstration que se propose de conduire tout travail scientifique.

Bibliographie : La bibliographie sera liée aux projets de recherche des étudiants concernés et sera donc donnée à l’occasion du séminaire.

- Enseignant: Benedicte Boisson

- Enseignant: Pierre Causse

- Enseignant: Chlo Lavalette

- Enseignant: Pierre Lesquelen

- Enseignant: Roxane Hamery

- Enseignant: Priska Morrissey

La notion de nature est cycliquement questionnée aussi bien dans les domaines de la production artistique, des sciences humaines et sociales, que dans le domaine politique. Face au bouleversement atteint par les changements climatiques, la relation que nous entretenons avec la nature est plus ambivalente que jamais. Dans le contexte des études visuelles, nous proposerons un état des lieux de la question à partir des travaux filmiques de certains cinéastes expérimentaux et notamment ceux de James Benning, Peter Hutton, Sharon Lockhart et Chris Welsby. Si les cinéastes expérimentaux élargissent le champ artistique par une exploration des puissances et des performances de l’image animée, à l’ère de l’anthropocène, ces pratiques contiennent l’espoir d’un tout autre enjeu : élargir notre expérience de la nature.

- Enseignant: Benjamin Leon

- Enseignant: Gabriel Mattei

UEF1 - Arts de la scène - Bénédicte BOISSON

01RF811 Titre : Séminaire de recherche 2 : Regarder, déambuler, s’immerger, participer, s’identifier - être spectateur au théâtre aujourd’hui

Descriptif :

Les postures proposées aux spectateur.rice.s des formes artistiques ne cessent de se diversifier, autant que les relations qu’ils peuvent tisser avec les œuvres et les lieux. Cela reflète à la fois une inquiétude quant à la capacité du théâtre et des arts de la scène à rencontrer profondément leur public, mais aussi des essais et de l’inventivité d’artistes, de médiateur.rice.s et de directeur.rice.s de lieux qui refusent la défaite et continuent de chercher les manières d’inscrire l’art dans les vies de chacune et chacun. À partir de lectures sur la sortie au théâtre et la relation aux spectacles, d’observations de spectacles et d’expérimentations – dans une perspective de recherche-actions –, nous réfléchirons à l’impact des postures proposées et des choix réalisés sur l’expérience des spectateur.rice. et leur rencontre avec les œuvres. Le cours se déroule à la fois en salle de classe et/ ou dans une salle de spectacle et/ou en salle Pina Bausch pour les expérimentations.

Il suppose de voir des spectacles (Marius, Mise en scène de Joël Pommerat, TNB – 6-23/01, Noire de Tania de Montaigne, réal. Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, TNB-Champs libres, 13/02-15/03, Bal Magnétique, Massimo Fusco, festival Waterproof, Le Triangle, Les Tombées de la Nuit, à la salle de la Cité samedi 7 et dim. 8/02, 4 questions à Yoshi Oida, de Y. Oida et Maxime Kurvers – 20/21/03, l’Aire Libre – festival Monde, Histoire(s) décoloniale(s) # Autoportrait, Betty Tchomonga – 20-21/3, l’Aire Libre – festival Monde - prévoir d’être à Rennes les week-ends du 7/8/02 et du 20 et 21/03)

Bibliographie : Goetschel, Pascale, Yon, Jean-Claude (dir.), Au théâtre ! La sortie au spectacle XIXe-XXIe siècles, Paris, Presses de la Sorbonne, 2014 ; Boisson, Bénédicte, Courtès, Noémie (dir.), European drama and performance studies, n°12, “Saluts, rappels et fins de spectacles (XIXe-XXIe siècles) ; Cyr, Catherine (dir.), Cahier de théâtre Jeu, n°147, “Le spectateur en action”, 2013 ; Massin, Marianne, Expérience esthétique et art contemporain, Rennes, PUR, 2013 ; Mervant-Roux Marie- Madeleine, L’Assise du théâtre : pour une étude du spectateur, Paris, CNRS éditions, 1998 ; Morizot, Baptiste, Zhong Mengual Estelle, Esthétique de la rencontre. L’énigme de l’art contemporain, Paris, Seuil, 2018 ; Neveux, Olivier, Politiques du spectateur, Paris, La découverte, 2013 ; Rancière, Jacques, Le spectateur émancipé, La fabrique éditions, 2008 ; Ruby, Christian, La Figure du spectateur : éléments d’histoire culturelle européenne, Paris, A. Colin, 2012

Modalités d’évaluation : ET, dossier pour les assidus et les non assidus

01RF811 Titre : Séminaire de recherche 2 : Regarder, déambuler, s’immerger, participer, s’identifier - être spectateur au théâtre aujourd’hui

Descriptif :

Les postures proposées aux spectateur.rice.s des formes artistiques ne cessent de se diversifier, autant que les relations qu’ils peuvent tisser avec les œuvres et les lieux. Cela reflète à la fois une inquiétude quant à la capacité du théâtre et des arts de la scène à rencontrer profondément leur public, mais aussi des essais et de l’inventivité d’artistes, de médiateur.rice.s et de directeur.rice.s de lieux qui refusent la défaite et continuent de chercher les manières d’inscrire l’art dans les vies de chacune et chacun. À partir de lectures sur la sortie au théâtre et la relation aux spectacles, d’observations de spectacles et d’expérimentations – dans une perspective de recherche-actions –, nous réfléchirons à l’impact des postures proposées et des choix réalisés sur l’expérience des spectateur.rice. et leur rencontre avec les œuvres. Le cours se déroule à la fois en salle de classe et/ ou dans une salle de spectacle et/ou en salle Pina Bausch pour les expérimentations.

Il suppose de voir des spectacles (Marius, Mise en scène de Joël Pommerat, TNB – 6-23/01, Noire de Tania de Montaigne, réal. Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, TNB-Champs libres, 13/02-15/03, Bal Magnétique, Massimo Fusco, festival Waterproof, Le Triangle, Les Tombées de la Nuit, à la salle de la Cité samedi 7 et dim. 8/02, 4 questions à Yoshi Oida, de Y. Oida et Maxime Kurvers – 20/21/03, l’Aire Libre – festival Monde, Histoire(s) décoloniale(s) # Autoportrait, Betty Tchomonga – 20-21/3, l’Aire Libre – festival Monde - prévoir d’être à Rennes les week-ends du 7/8/02 et du 20 et 21/03)

Bibliographie : Goetschel, Pascale, Yon, Jean-Claude (dir.), Au théâtre ! La sortie au spectacle XIXe-XXIe siècles, Paris, Presses de la Sorbonne, 2014 ; Boisson, Bénédicte, Courtès, Noémie (dir.), European drama and performance studies, n°12, “Saluts, rappels et fins de spectacles (XIXe-XXIe siècles) ; Cyr, Catherine (dir.), Cahier de théâtre Jeu, n°147, “Le spectateur en action”, 2013 ; Massin, Marianne, Expérience esthétique et art contemporain, Rennes, PUR, 2013 ; Mervant-Roux Marie- Madeleine, L’Assise du théâtre : pour une étude du spectateur, Paris, CNRS éditions, 1998 ; Morizot, Baptiste, Zhong Mengual Estelle, Esthétique de la rencontre. L’énigme de l’art contemporain, Paris, Seuil, 2018 ; Neveux, Olivier, Politiques du spectateur, Paris, La découverte, 2013 ; Rancière, Jacques, Le spectateur émancipé, La fabrique éditions, 2008 ; Ruby, Christian, La Figure du spectateur : éléments d’histoire culturelle européenne, Paris, A. Colin, 2012

Modalités d’évaluation : ET, dossier pour les assidus et les non assidus

- Enseignant: Benedicte Boisson