- Учитель: Bruno Boerner

- Учитель: Christophe David

- Учитель: Pauline Vasile

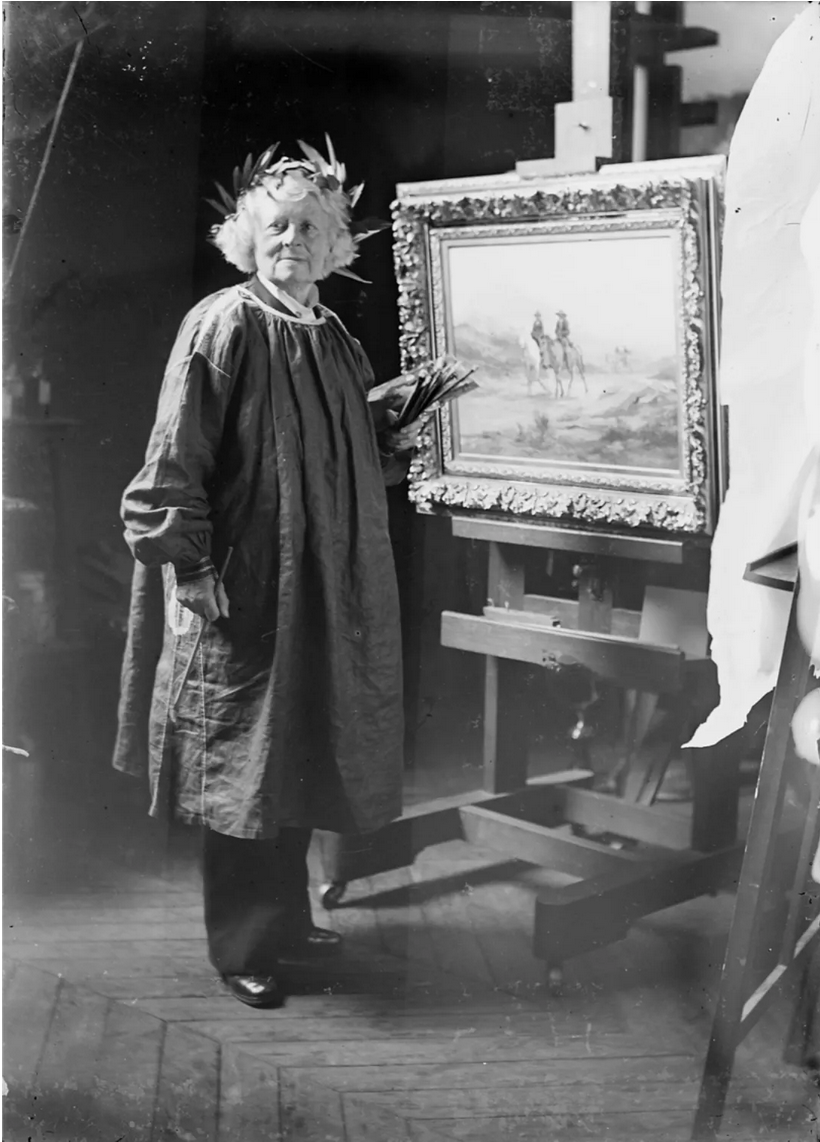

L’utilisation de modèles est récurrente dans le processus de création artistique, quelles que soient les époques. Celle-ci fut d’autant plus intense durant l’Antiquité et le Moyen Âge que les artistes de ces époques n’inventèrent rien au sens moderne du terme : ils ne créèrent jamais ex nihilo mais ils s’approprièrent un répertoire formel et un savoir-faire qu’ils transformèrent et transmirent à leur tour, ce qui ne les empêcha pas de faire preuve d’imagination. Ce cours propose d’étudier quelques œuvres fameuses de l’Antiquité qui servirent de modèles à des générations d’artistes et la façon dont elles ont pu être réemployées, réactualisées et parfois instrumentalisées dans le monde antique d’abord, puis par l’Occident médiéval. Une visite au musée du Louvre sera organisée pour l’occasion.

- Учитель: Marie Jacob-Yapi

- Учитель: Antigone Marangou

Descriptif du cours : Ce cours diachronique (époque médiévale - époque contemporaine) porte sur les relations entre histoire de l’art et anthropologie. L’anthropologie de l’art s’entend comme étant l’étude d’un rapport complexe de l’homme à l’art en prise avec la société. La production des oeuvres d’art et des images comme pratique humaine est une opération culturellement déterminée. Les artefacts ont une ou plusieurs fonctions spécifiques dans les sociétés qui les voient naître ou qui se les approprient. Ils façonnent celles-ci tout comme elles les façonnent. C’est de cette « agentivité » du gisant médiéval, de la coiffe yoruba ou de l’œuvre d’art contemporain dont il sera question, en se focalisant sur des pratiques culturelles liées à la mort ou à la destruction des images.

Enseignants : Bruno Boerner & Pauline Vasile

Enseignants : Bruno Boerner & Pauline Vasile

- Учитель: Baptiste Brun

- Учитель: Pauline Vasile

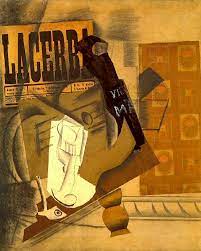

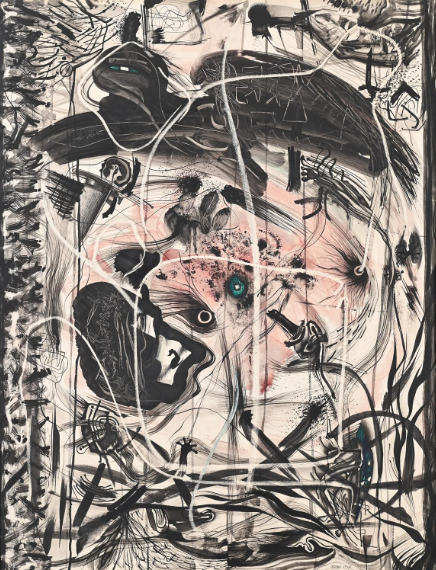

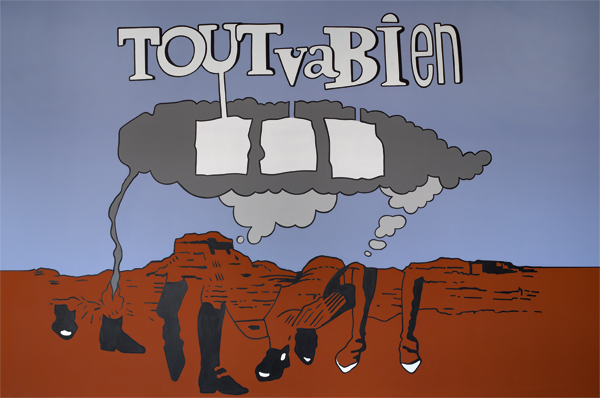

L’Artiste derrière le drapeau rouge – les néo-avant-gardes à l’ombre des socialismes d’État.

En retraçant le voyage en URSS du critique et romancier français Michel Ragon en 1971, ce cours s’intéressera aux évolutions artistiques dans l’URSS poststalinienne et certains pays satellites, comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie durant la guerre froide. Longtemps laissées pour compte par l’historiographie occidentale, ces productions expérimentales, parfois clandestines témoignent bien souvent de riches circulations et zones de contacts, au-delà des frontières, qui font voler en éclat l’homogénéité et l’étanchéité – présumées – de la vie culturelle du « bloc » communiste. Elles livrent des clef de lecture qui permettent autant de comprendre les constructions fragiles et mouvantes des réseaux dans des mondes de l’art dissymétriques que d’observer l’engagement artistique et intellectuel face aux idéaux, aux idéologies et au pouvoir.

Bibliographie indicative : Arnoux, M., La réalité en partage. Pour une histoire des relations artistiques entre l’Est et l’Ouest en Europe pendant la guerre froide, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018 ; Bazin, J., Dubourg Glatigny, P. et Piotrowski, P. (dir.), Art beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe, Budapest, Central European University Press, 2016 ; Hoptman, L. et Pospiscyl, T. (dir.), Primary Documents. A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s, New York, Museum of Modern Art, 2002 ; Kemp-Welch, K., Working the Bloc. Experimental Art in Eastern Europe 1965-1981, Cambridge, Londres, The MIT Press, 2018; Piotrowski, P., Dans l'ombre de Yalta : art et avant-garde en Europe de l'Est (1945-1989), Dijon, Les presses du réel, 2021.

- Учитель: Antje Kramer-Mallordy

- Учитель: Baptiste Brun

- Учитель: Pierre Ruault

- Ассистент (без права редактирования): Sylvie Mokhtari

Cet enseignement est consacré à la réalisation d’un projet virtuel et collectif permettant d’approcher toutes les étapes (idée et mise en pratique) de la fabrication d’une exposition. Les séances sont divisées en apprentissages théoriques et en ateliers pratiques thématiques permettant aux étudiant·es d’être guidé·es pour mener à bien leur projet.

- Учитель: Rosa De Marco

- Учитель: Pauline Monginot

- Учитель: Rosa De Marco

- Учитель: Pauline Monginot

Histoire des expositions (24h CM, code 01FF81)

Descriptif du cours : De la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle, l’exposition se transforme et ses enjeux se diversifient. A travers une suite d’exemples, ce cours articule une approche de la diversité des questions soulevées par les différents types d’exposition et les moments historiques qu’elles ont pu constituer. Il traitera aussi de l’évolution des pratiques curatoriales.

Enseignantes : Nathalie Boulouch et Florence Duchemin-Pelletier

Descriptif du cours : De la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle, l’exposition se transforme et ses enjeux se diversifient. A travers une suite d’exemples, ce cours articule une approche de la diversité des questions soulevées par les différents types d’exposition et les moments historiques qu’elles ont pu constituer. Il traitera aussi de l’évolution des pratiques curatoriales.

Enseignantes : Nathalie Boulouch et Florence Duchemin-Pelletier

- Учитель: Nathalie Boulouch

- Учитель: Florence Duchemin-Pelletier

Séminaire de recherche : Histoire et critique des arts et de l’architecture 1 (24h TD, code 01FS71)

Descriptif du cours : Conçu comme un laboratoire de formation à la recherche, à ses méthodes et outils, les séances du séminaire ont pour objectif d’analyser l’actualité de certains débats théoriques et de s’initier à la discussion scientifique. L’ensemble de la promotion M1 HCA et HiTCAr sera amené à conduire sur les deux semestres un projet scientifique commun : l’organisation d’une journée d’étude qui se déroulera en fin de semestre 8.

Enseignante : Antje Kramer-Mallordy

Pour les étudiant.e.s dispensé.e.s, merci de prendre contact par mail avec moi.

Descriptif du cours : Conçu comme un laboratoire de formation à la recherche, à ses méthodes et outils, les séances du séminaire ont pour objectif d’analyser l’actualité de certains débats théoriques et de s’initier à la discussion scientifique. L’ensemble de la promotion M1 HCA et HiTCAr sera amené à conduire sur les deux semestres un projet scientifique commun : l’organisation d’une journée d’étude qui se déroulera en fin de semestre 8.

Enseignante : Antje Kramer-Mallordy

Pour les étudiant.e.s dispensé.e.s, merci de prendre contact par mail avec moi.

- Учитель: Antje Kramer-Mallordy

- Учитель: Nathalie Boulouch

- Учитель: Pascale Cugy

- Учитель: Elodie Le Beller

- Учитель: Maogan Chaigneau-Normand

- Учитель: Antigone Marangou

MASTER 1 HISTOIRE DE l'ART - UEM M1 REPATS SEMESTRE 7

- Учитель: Maogan Chaigneau-Normand

Ces séances sont destinées à accompagner les étudiant·es dans la réalisation de leur mémoire portant sur une exposition en cours. Elles s’attacheront notamment aux normes de présentation du mémoire, à la constitution de la bibliographie et à la conduite des entretiens. Elles encourageront également les échanges et le partage de méthode entre les membres de la promotion.

- Учитель: Pauline Monginot

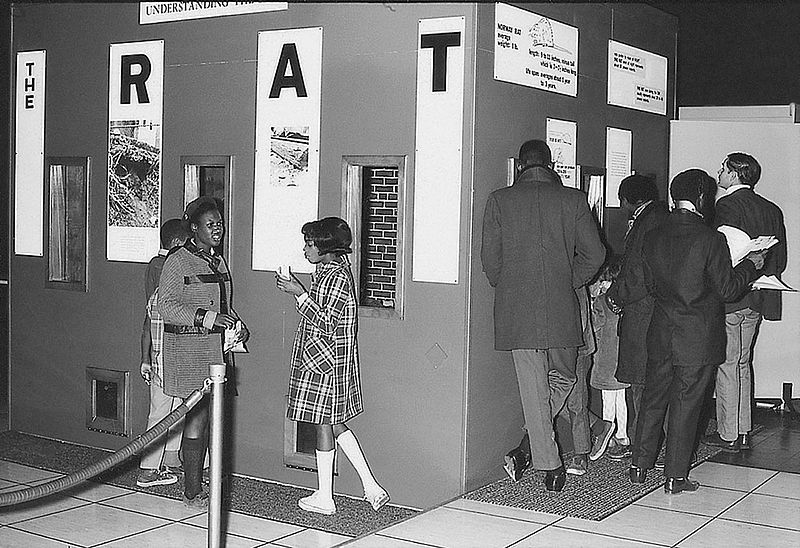

Ce cours propose de déjouer les évidences muséales : conserver et montrer ne vont pas de soi, pas plus que sortir des objets de leur contexte d'usage. Production singulière de l'Occident, le musée a été au XXe siècle l'objet d'élaborations multiples dont il s'agira de retracer les grandes étapes. La première partie de ce cours se concentrera sur l’histoire des musées d’ethnographie, les débuts de la muséologie participative et le courant de la nouvelle muséologie. Si le cas français et la figure de Georges Henri Rivière seront tout particulièrement examinés, des initiatives nées au Mexique, au Québec et dans les communautés africaines-américaines seront également étudiées.

- Учитель: Florence Duchemin-Pelletier

- Учитель: Nathalie Boulouch

- Учитель: Baptiste Brun

- Учитель: Lola Lorant

- Учитель: Pauline Monginot