Cours sur l'esthétique paradoxale de Jean-Jacques Rousseau par Christophe David

- استاد: Christophe David

Ce cours propose un panorama de l'histoire des arts visuels en Europe au XIXᵉ siècle, de la Révolution française à la Belle Époque. À travers une sélection de peintures, sculptures, arts graphiques et édifices architecturaux, nous explorerons les principaux courants artistiques ainsi que les débats esthétiques qui ont marqué ce siècle foisonnant. Nous nous intéresserons à la formation des artistes, hommes comme femmes, aux bouleversements de la hiérarchie des genres picturaux, mais aussi aux liens entre création artistique, histoire, politique et société. Nous mettrons également en lumière la diversité des sources d’inspiration qui nourrissent les arts du XIXᵉ siècle, entre héritages classiques et élans de modernité.

- استاد: Clemence Rinaldi

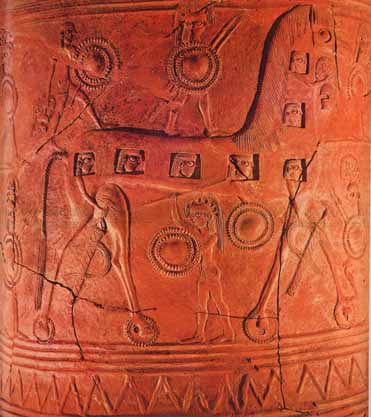

Descriptif du cours : Le cours porte sur l’exploitation du mobilier issu des fouilles archéologiques (récipients de transport et céramique de table). Nous aborderons les principales études typologiques indispensables pour l'identification et la datation des objets et de leurs contextes.

- استاد: Jean-Francois Guay

- استاد: Antigone Marangou

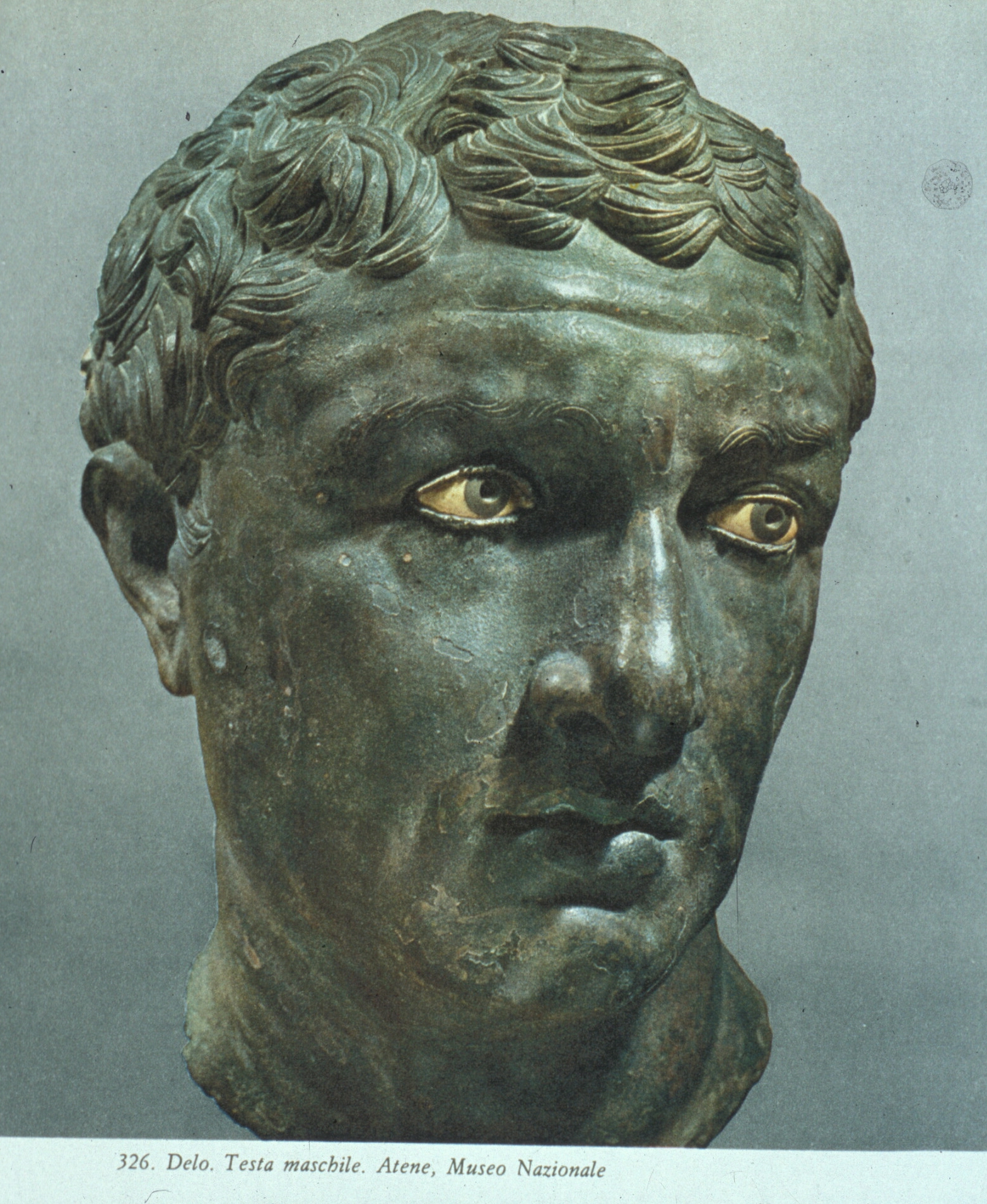

Sujet : La culture figurative du monde hellénistico-romain

Les horizons historico-culturels de la Méditerranée hellénistique, entre Grèce et Rome, seront abordés à travers l’étude de la documentation archéologique et figurative datable entre IVe et Ier siècle avant J.-C. Cette analyse sera également approfondie par une lecture critique des sources littéraires anciennes. La période considérée correspond fondamentalement à un double phénomène : la conquête militaire et institutionnelle romaine du monde grec et à la conquête culturelle grecque du monde romain.

Les horizons historico-culturels de la Méditerranée hellénistique, entre Grèce et Rome, seront abordés à travers l’étude de la documentation archéologique et figurative datable entre IVe et Ier siècle avant J.-C. Cette analyse sera également approfondie par une lecture critique des sources littéraires anciennes. La période considérée correspond fondamentalement à un double phénomène : la conquête militaire et institutionnelle romaine du monde grec et à la conquête culturelle grecque du monde romain.

- استاد: Mario Denti

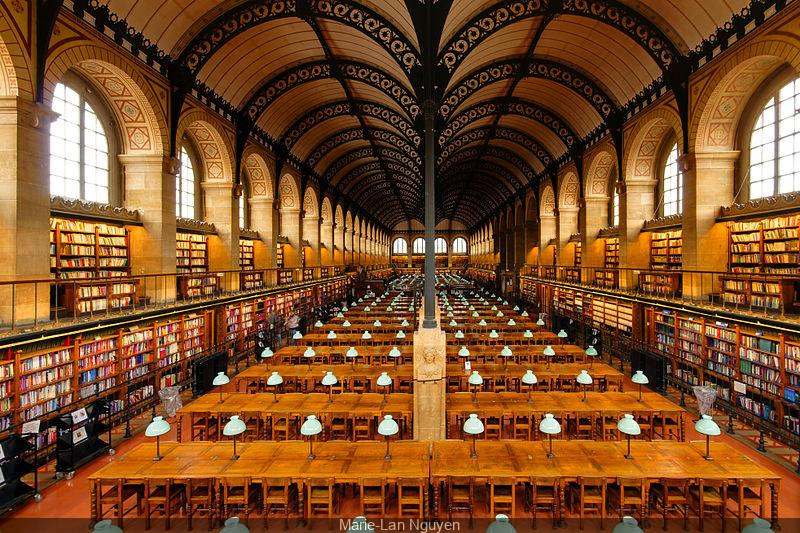

Ce cours d'histoire de l'architecture au XIXe siècle vous fera découvrir les grands thèmes de ce siècle.

Le XIXe siècle connaît de grands changements politiques, économiques et sociaux, ainsi qu'une véritable mutation culturelle. La révolution industrielle, l'arrivée du chemin de fer, les nouveaux idéaux de liberté, de justice, d'égalité, le développement des loisirs, la préoccupation hygiéniste, l'hésitation entre la référence réitérée aux siècles passés et le culte de la modernité... se traduisent de manière forte dans l'architecture. Ce cours explicite donc le lien entre ces mutations et le nouveau corpus de bâtiments mis en place tout au long du siècle, ainsi qu'avec les transformations urbaines, tel le grand chantier parisien du Second Empire.

Les TD s'articulent avec le CM d'histoire de l'architecture du XIXe siècle par l'étude de programmes typiques de ce siècle : l'architecture des gares, du musée, de l'opéra, des grands magasins... Chaque édifice est analysé en détail, dans son contexte, en utilisant le vocabulaire architectural idoine à sa description.

Le XIXe siècle connaît de grands changements politiques, économiques et sociaux, ainsi qu'une véritable mutation culturelle. La révolution industrielle, l'arrivée du chemin de fer, les nouveaux idéaux de liberté, de justice, d'égalité, le développement des loisirs, la préoccupation hygiéniste, l'hésitation entre la référence réitérée aux siècles passés et le culte de la modernité... se traduisent de manière forte dans l'architecture. Ce cours explicite donc le lien entre ces mutations et le nouveau corpus de bâtiments mis en place tout au long du siècle, ainsi qu'avec les transformations urbaines, tel le grand chantier parisien du Second Empire.

Les TD s'articulent avec le CM d'histoire de l'architecture du XIXe siècle par l'étude de programmes typiques de ce siècle : l'architecture des gares, du musée, de l'opéra, des grands magasins... Chaque édifice est analysé en détail, dans son contexte, en utilisant le vocabulaire architectural idoine à sa description.

- استاد: Maogan Chaigneau-Normand

- استاد: Capucine Lemaitre

- استاد: Benjamin Sabatier

Travaux dirigés d'histoire de l'art médiéval licence 2 - TD01 / TD02 (vendredi 8H30-10h30)

- استاد: Maxime Rolland

- استاد: Gerard Matser

- استاد: Pauline Vasile

Ce cours porte sur l'art du XVIe siècle principalement en Italie, mais aussi en France et dans les anciens Pays-Bas. Il sera notamment question de l'œuvre de Michel-Ange et des bouleversements qu'elle a engendrés, de la théorie de l'art du disegno, ou encore des transferts culturels entre les cours princières européennes.

Bibliographie indicative :

Mignot, Claude, Histoire de l'art. Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles. Paris, 2011

Murray, Linda, La Haute Renaissance et le maniérisme : l'Italie, le Nord et l'Espagne, 1500-1600, Paris 1995

Bibliographie indicative :

Mignot, Claude, Histoire de l'art. Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles. Paris, 2011

Murray, Linda, La Haute Renaissance et le maniérisme : l'Italie, le Nord et l'Espagne, 1500-1600, Paris 1995

- استاد: Alice Fornasiero

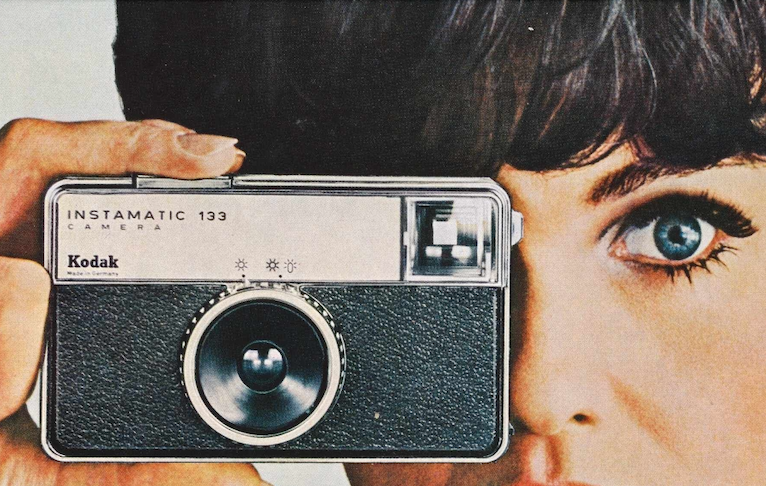

Prenant en compte les méthodologies récentes d’étude des images tout en proposant des repères historiques, ce cours s’attachera à l’étude de photographies produites depuis le XIXe jusqu’à aujourd’hui. À partir de thématiques illustrées par des exemples, on s’intéressera au décryptage des codes des photographies ainsi qu’aux aspects et enjeux de leur production, de leur diffusion, de leur circulation, de leur réception et impact.

- استاد: Nathalie Boulouch

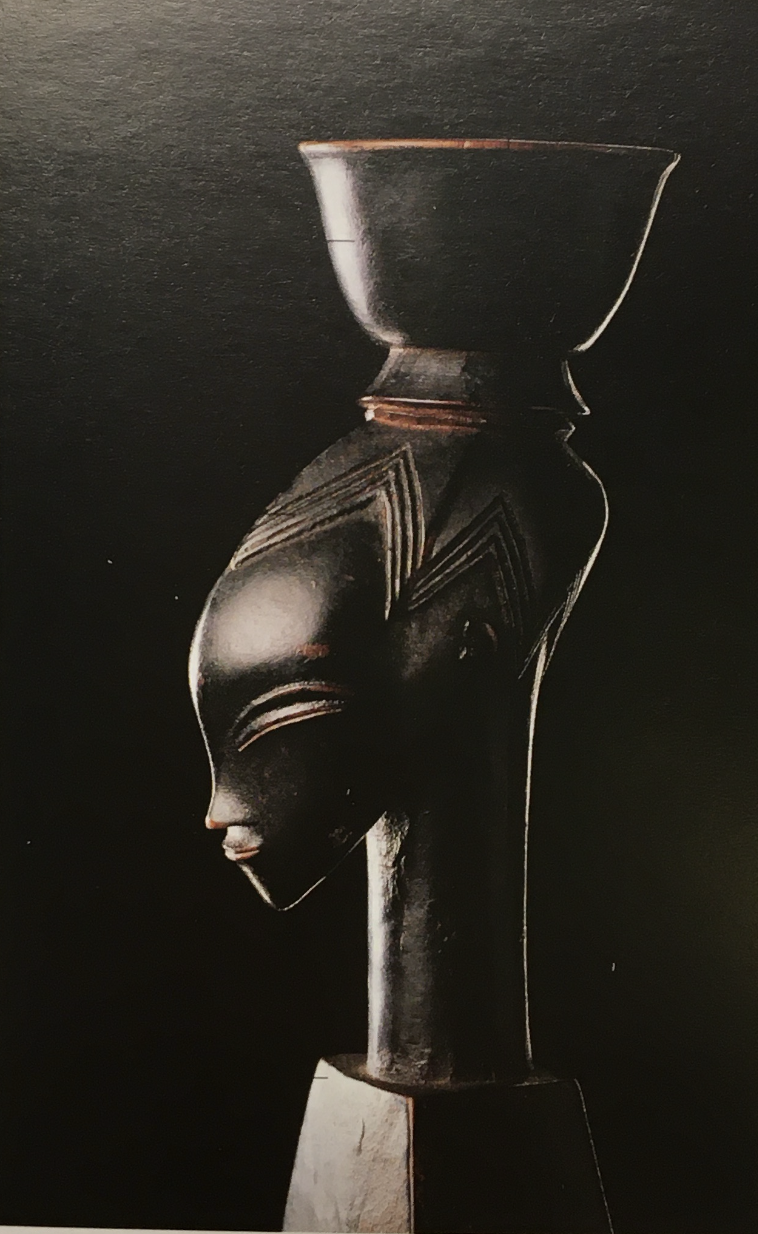

Cette introduction à l’histoire des techniques en histoire de l’art a pour but de comprendre comment les œuvres sont faites. Le dessin, la peinture, l’estampe, la sculpture, la céramique, le métal, le verre, l’émail, le textile, ... requièrent l’apprentissage de techniques spécifiques. Reflets des sociétés qui les ont produites, les techniques contribuent à approfondir le contexte de création des œuvres d’art. Le cours est organisé chronologiquement, de l’antiquité à l’époque moderne.

- استاد: Rosa De Marco

- استاد: Virginie Defente

- استاد: Barbara Le Cam

- استاد: Virginie Defente

- استاد: Yann Dufay-Garel

- استاد: Quentin Favrel

- استاد: Astrid Suaud-Preault

- استاد: Gaiane Boudet

- استاد: Lea Bouillet

- استاد: Alexis Douart

- استاد: Maiwenn Juin

- استاد: Dominique Allios

- استاد: Maogan Chaigneau-Normand

- استاد: Fabien Colleoni

- استاد: Virginie Defente

- استاد: Barbara Delamarre

- استاد: Léna Denain

- استاد: Mario Denti

- استاد: Sarah Fontaine

- استاد: Pierre-Yves Laffont

- استاد: Antigone Marangou

- استاد: Damien Pesesse

- استاد: Cedric Sarrazin

- استاد: Emmanuelle Smirou

- استاد: Magali Watteaux

- استاد: Gerard Matser

- استاد: Pauline Vasile