- Opettaja: Laura Naudeix

- Opettaja: Pierre Daraize

Histoire du cinéma 3

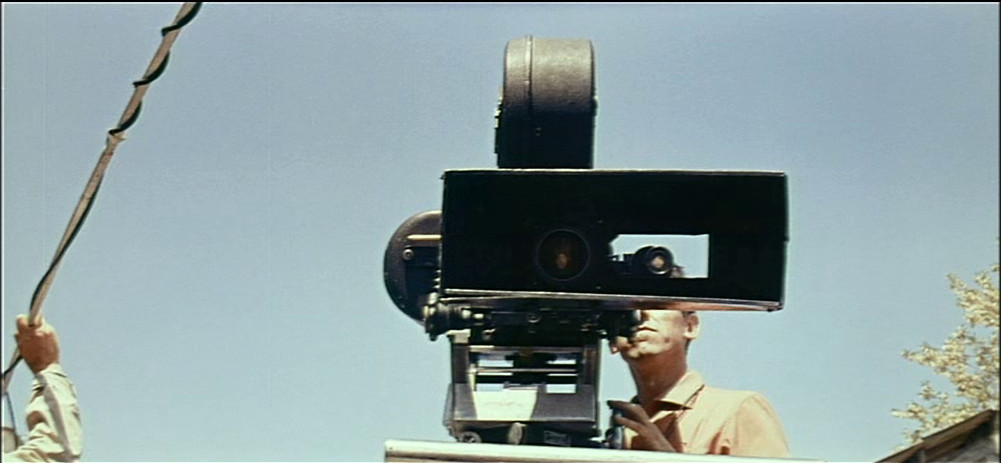

Ce cours poursuit le cours d'histoire du cinéma donné en première année de Licence et présente grands courants, tendances des cinématographies nationales entre la fin des années 1960 et le début des années 2000.

Ce cours poursuit le cours d'histoire du cinéma donné en première année de Licence et présente grands courants, tendances des cinématographies nationales entre la fin des années 1960 et le début des années 2000.

- Opettaja: Victor Barbat

- Opettaja: Priska Morrissey

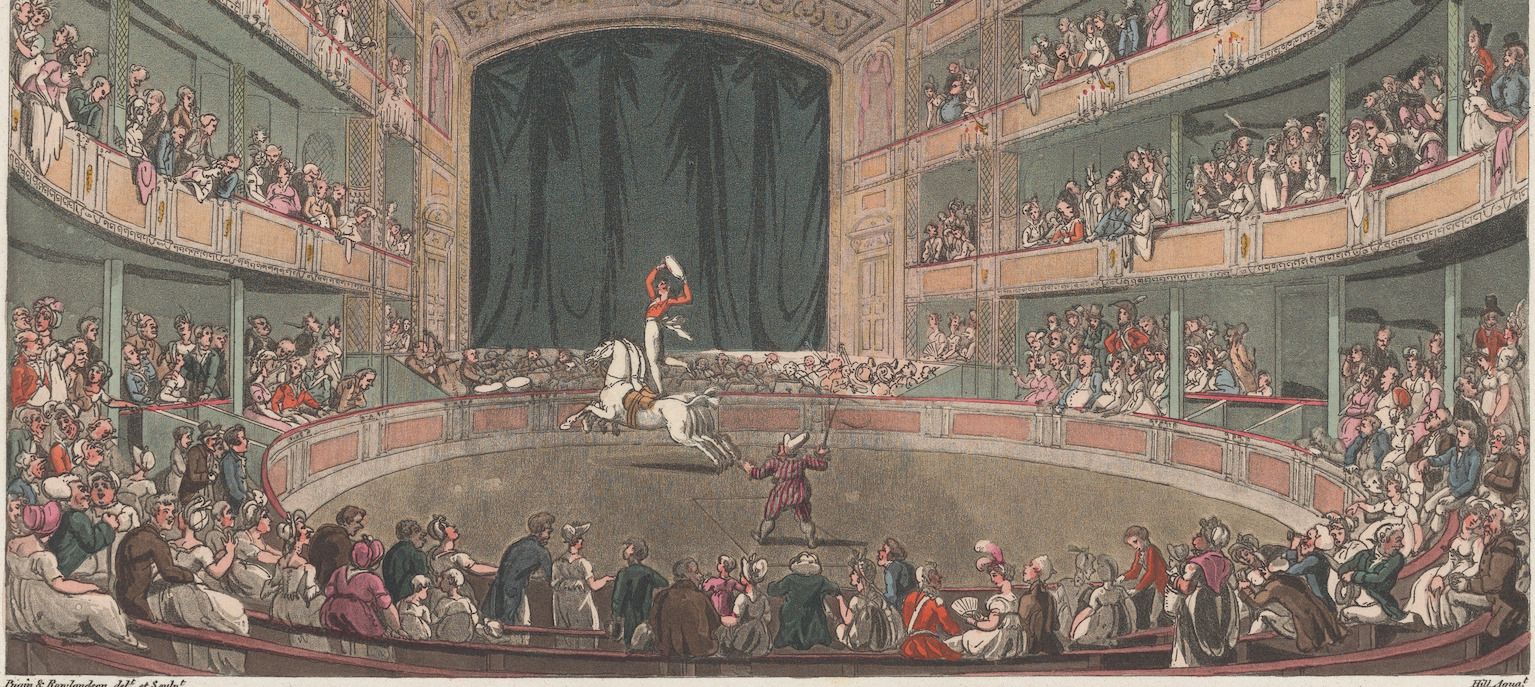

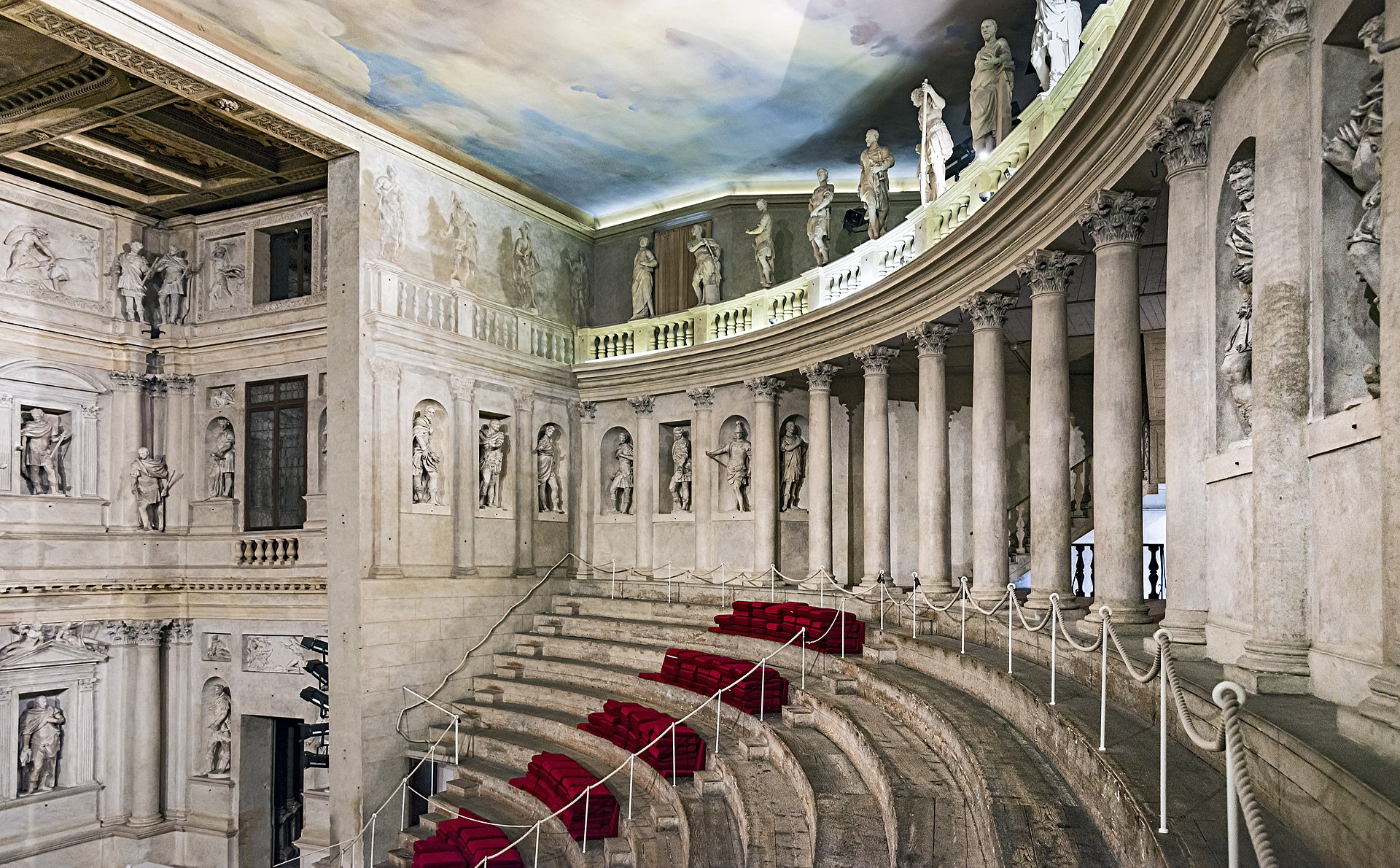

Dans le cadre de ce cours, nous étudierons les questions de décor. Les six premières semaines seront consacrées à l’histoire du décor au cinéma (Priska Morrissey) et les six dernières semaines seront consacrées à l'histoire du montage au cinéma (Guy Lambert)

- Opettaja: Guy Lambert

- Opettaja: Priska Morrissey

- Opettaja: Antony Fiant

Ce cours magistral est une introduction à l’analyse de l’image fixe en insistant sur les paramètres techniques. L’analyse devra toujours commencer par l’étude des signes plastiques et/ou iconiques de l’image avant d’établir un discours interprétatif sur l’image. Il est entendu que l’expression « image fixe », forcément réductrice, trouvera une limite à travers des exemples qui trahissent l’expression d’un mouvement ou d’une temporalité devant l’apparente fixité de l’image.

La première partie du cours interroge la représentation comme l’action de rendre sensible quelque chose au moyen d’une figure, d’un symbole, d’un signe (mimésis, analogie, illusions perceptives…). La deuxième partie du cours s’intéresse à l’image comme un dispositif répondant à certains paramètres (cadre, champ, support ; composition, point de vue ; lumière, couleurs…). Enfin, le cours aborde dans une troisième partie les relations que peuvent entretenir la peinture avec la photographie (l’image et ses métissages).

En prenant appui sur le modèle de l’atlas « Mnémosyne » établi par l’historien de l’art Aby Warburg, chaque séance fera l’objet d’un focus particulier sur un ou plusieurs thèmes à travers la présentation d’un ensemble d’images fixes de natures, d’origines et d’époques variées (peinture, dessin, photographie, publicité, photogramme). L’échange qui suit est destiné à essayer de comprendre en quoi ces documents constituent un ensemble cohérent (sur le plan thématique, technique, plastique...). Ensuite, le cours prend la forme d’une analyse transversale des documents, chacun éclairant, au moins partiellement, les documents voisins. L’ambition du cours est certes de fixer quelques repères historiques, mais aussi d’apprendre à rechercher, trier, manipuler et analyser les images artistiques (ou non). Au début du semestre, un cahier iconographique est transmis aux étudiants : ces images feront l’objet d’une analyse plus poussée au cours du semestre et seront susceptibles de donner lieu à quelques questions lors des examens.

La première partie du cours interroge la représentation comme l’action de rendre sensible quelque chose au moyen d’une figure, d’un symbole, d’un signe (mimésis, analogie, illusions perceptives…). La deuxième partie du cours s’intéresse à l’image comme un dispositif répondant à certains paramètres (cadre, champ, support ; composition, point de vue ; lumière, couleurs…). Enfin, le cours aborde dans une troisième partie les relations que peuvent entretenir la peinture avec la photographie (l’image et ses métissages).

En prenant appui sur le modèle de l’atlas « Mnémosyne » établi par l’historien de l’art Aby Warburg, chaque séance fera l’objet d’un focus particulier sur un ou plusieurs thèmes à travers la présentation d’un ensemble d’images fixes de natures, d’origines et d’époques variées (peinture, dessin, photographie, publicité, photogramme). L’échange qui suit est destiné à essayer de comprendre en quoi ces documents constituent un ensemble cohérent (sur le plan thématique, technique, plastique...). Ensuite, le cours prend la forme d’une analyse transversale des documents, chacun éclairant, au moins partiellement, les documents voisins. L’ambition du cours est certes de fixer quelques repères historiques, mais aussi d’apprendre à rechercher, trier, manipuler et analyser les images artistiques (ou non). Au début du semestre, un cahier iconographique est transmis aux étudiants : ces images feront l’objet d’une analyse plus poussée au cours du semestre et seront susceptibles de donner lieu à quelques questions lors des examens.

- Opettaja: Benjamin Leon

Extra Life de Gisèle Vienne, 2023.

Crédit photo : Estelle Hanania.

Crédit photo : Estelle Hanania.

- Opettaja: Benedicte Boisson

À partir du vocabulaire spécifique étudié en première année, il s’agira d’apprendre à maîtriser l’exercice de l’analyse qui doit prendre la forme d’une dissertation

problématisée, structurée, argumentée et illustrée. Le but est ainsi de parvenir à décrire sans paraphraser les choix de mise en scène, de découpage, de montage et de mixage, puis mettre en relation les formes visuelles et sonores qui en résultent afin d’en dégager les significations possibles, les références esthétiques, les résonances socio-historiques, etc., tout en les resituant dans leur contexte de production. Après 6 séances de CM revenant sur les grandes tendances de l’analyse filmique ou se focalisant sur un motif, une figure de style ou une technique pour en déployer les potentialités interprétatives, 6 séances de TD permettront aux

étudiantes et étudiants de s’exercer sur des séquences choisies parmi diverses œuvres audiovisuelles, dont certaines projetées dans le cadre du ciné-club universitaire Ciné-Tambour.

problématisée, structurée, argumentée et illustrée. Le but est ainsi de parvenir à décrire sans paraphraser les choix de mise en scène, de découpage, de montage et de mixage, puis mettre en relation les formes visuelles et sonores qui en résultent afin d’en dégager les significations possibles, les références esthétiques, les résonances socio-historiques, etc., tout en les resituant dans leur contexte de production. Après 6 séances de CM revenant sur les grandes tendances de l’analyse filmique ou se focalisant sur un motif, une figure de style ou une technique pour en déployer les potentialités interprétatives, 6 séances de TD permettront aux

étudiantes et étudiants de s’exercer sur des séquences choisies parmi diverses œuvres audiovisuelles, dont certaines projetées dans le cadre du ciné-club universitaire Ciné-Tambour.

- Opettaja: Erwan Cadoret

- Opettaja: Simon Daniellou

- Opettaja: Marianne De Cambiaire

- Opettaja: Germain Huard

- Opettaja: Romain Mullard

- Opettaja: Alice Rosenthal

- Opettaja: Alice Rosenthal

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue dans le CM d'Analyse de séquences (S4) !

Voici le programme prévisionnel (vous noterez sans doute une thématique "animale"). Je vous encourage à voir les films en amont des séances pour nourrir votre regard.

-Séance introductive : Les génériques de films

-L’étrange créature du lac noir (1954) de Jack Arnold et ses influences

-King Kong (1933) de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack

-L’impossible Monsieur Bébé (1938) d’Howard Hawks

-La Féline (1942) de Jacques Tourneur

-Les Oiseaux (1963) d’Alfred Hitchcock

-Au hasard Balthazar (1966) de Robert Bresson

-Elephant Man (1980) de David Lynch

-Babe, le cochon devenu berger (1995) de Chris Noonan

-Okja (2017) de Bong Joon-ho

-Eo (2022) de Jerzy Skolimowski

-Le règne animal (2023) de Thomas Cailley

Bon travail !

Alice Rosenthal

Bienvenue dans le CM d'Analyse de séquences (S4) !

Voici le programme prévisionnel (vous noterez sans doute une thématique "animale"). Je vous encourage à voir les films en amont des séances pour nourrir votre regard.

-Séance introductive : Les génériques de films

-L’étrange créature du lac noir (1954) de Jack Arnold et ses influences

-King Kong (1933) de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack

-L’impossible Monsieur Bébé (1938) d’Howard Hawks

-La Féline (1942) de Jacques Tourneur

-Les Oiseaux (1963) d’Alfred Hitchcock

-Au hasard Balthazar (1966) de Robert Bresson

-Elephant Man (1980) de David Lynch

-Babe, le cochon devenu berger (1995) de Chris Noonan

-Okja (2017) de Bong Joon-ho

-Eo (2022) de Jerzy Skolimowski

-Le règne animal (2023) de Thomas Cailley

Bon travail !

Alice Rosenthal

- Opettaja: Alice Rosenthal

Nombre d’heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Aurélien CORMIER

Descriptif : Ce cours se propose d’interroger et problématiser ce que les sciences politiques et la théorie critique peuvent pour la pensée des arts du spectacle en envisageant ces derniers au prisme de pensées de l’utopie. Face à un contexte de bouleversements mondiaux et de crises, on s’efforcera d’envisager les scènes modernes et contemporaines à l’aune de leur capacité à participer à la construction d’autres horizons possibles. Pour ce faire, en tâchant d’historiciser ces pensées, on s’appuiera sur des penseurs de l’utopie, tout d’abord d’un point de vue strictement politique, pour penser les difficultés de l’articulation de ces lectures théoriques avec les expériences de la scène des étudiant.es. On prêtera également une attention particulière aux pensées singulières qui ont tenté d’envisager les œuvres à l’aune des utopies – politiques, esthétiques – dont elles pourraient être porteuses. Quelles sont les difficultés méthodologiques qui s’imposent lorsqu’on mobilise un tel corpus théorique pour penser les arts du spectacle, afin de ne pas réduire les formes à une valeur illustrative de telle ou telle théorie ? À l’inverse, comment certaines formes théâtrales permettent-elles de renouveler une pensée contemporaine de l’utopie ? C’est donc aussi bien l’apport d’une appréhension politique des arts du spectacle que la potentielle pensée politique propre aux œuvres théâtrales elles-mêmes qui nous préoccupera. Il s’agira donc de s’initier à la lecture de textes de théorie politique, de les lier à notre expérience de spectateurices, et de penser ce que pourrait être, pour paraphraser Jacques Rancière, une potentielle politique de la théâtralité.

Enseignant : Aurélien CORMIER

Descriptif : Ce cours se propose d’interroger et problématiser ce que les sciences politiques et la théorie critique peuvent pour la pensée des arts du spectacle en envisageant ces derniers au prisme de pensées de l’utopie. Face à un contexte de bouleversements mondiaux et de crises, on s’efforcera d’envisager les scènes modernes et contemporaines à l’aune de leur capacité à participer à la construction d’autres horizons possibles. Pour ce faire, en tâchant d’historiciser ces pensées, on s’appuiera sur des penseurs de l’utopie, tout d’abord d’un point de vue strictement politique, pour penser les difficultés de l’articulation de ces lectures théoriques avec les expériences de la scène des étudiant.es. On prêtera également une attention particulière aux pensées singulières qui ont tenté d’envisager les œuvres à l’aune des utopies – politiques, esthétiques – dont elles pourraient être porteuses. Quelles sont les difficultés méthodologiques qui s’imposent lorsqu’on mobilise un tel corpus théorique pour penser les arts du spectacle, afin de ne pas réduire les formes à une valeur illustrative de telle ou telle théorie ? À l’inverse, comment certaines formes théâtrales permettent-elles de renouveler une pensée contemporaine de l’utopie ? C’est donc aussi bien l’apport d’une appréhension politique des arts du spectacle que la potentielle pensée politique propre aux œuvres théâtrales elles-mêmes qui nous préoccupera. Il s’agira donc de s’initier à la lecture de textes de théorie politique, de les lier à notre expérience de spectateurices, et de penser ce que pourrait être, pour paraphraser Jacques Rancière, une potentielle politique de la théâtralité.

- Opettaja: Aurelien Cormier

Le sujet

- Les principales pratiques liées aux étapes d’un projet (conception, développement, production, postproduction, diffusion)

- L’apport des institutions à ces différentes étapes (aides, financements, gestion des droits, valorisation, etc.)

La méthode

- Alternance de « cours magistraux » et de « master class » avec des professionnels

Évaluation

- QCM en fin de semestre sur les notions abordées

- Les principales pratiques liées aux étapes d’un projet (conception, développement, production, postproduction, diffusion)

- L’apport des institutions à ces différentes étapes (aides, financements, gestion des droits, valorisation, etc.)

La méthode

- Alternance de « cours magistraux » et de « master class » avec des professionnels

Évaluation

- QCM en fin de semestre sur les notions abordées

- Opettaja: Fabrice Dugast

- Opettaja: Pierre Lesquelen

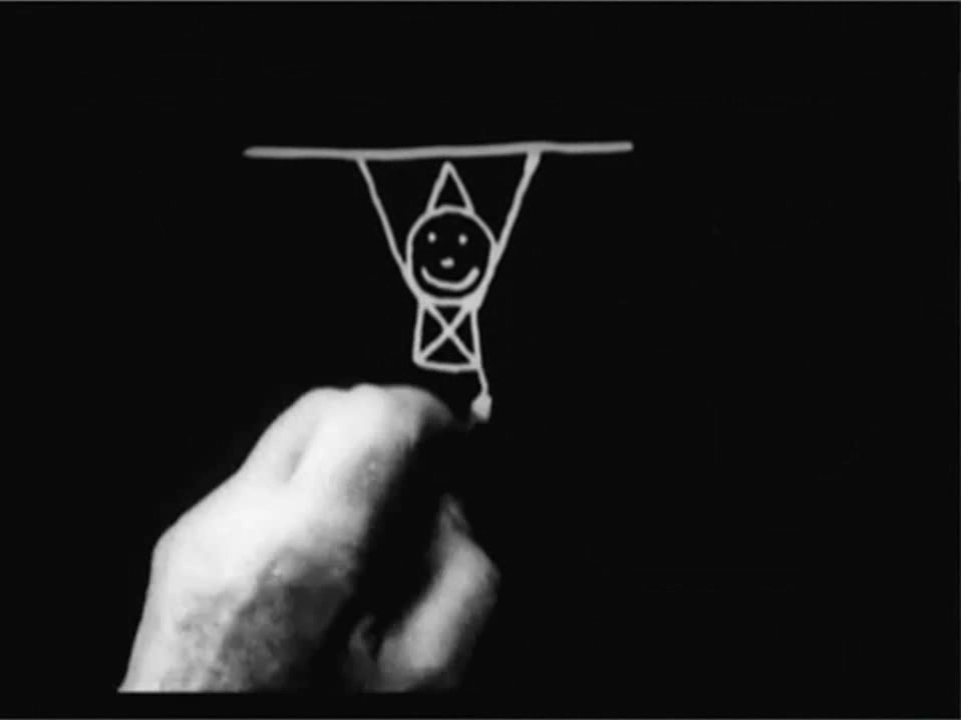

Le cinéma d’animation, plus que jamais à l’ère du numérique, s’avère être une notion extrêmement mouvante. Désignant tout autant les productions de synthèse des studios Pixar, que les films en pâte à modeler de Nick Park ou Tim Burton, jusqu’aux productions en performance capture de Robert Zemeckis, l’expression « cinéma d’animation » paraît couvrir un spectre de plus en plus large à mesure que les techniques évoluent et la redéfinissent. Il s’agira, dans ce cours, de proposer un panorama historique de ces divers types de production, tout en mettant en évidence les questionnements que peuvent susciter leur rattachement à cette notion très globale, en perpétuelle redéfinition. Institutionnalisée dans les années 1950, l’expression « cinéma d’animation » a en effet permis de rassembler un grand nombre de techniques et de genres préexistants, courant depuis le cinéma des premiers temps, sous l’égide d’une notion fédératrice qu’il s’est agi à l’époque de théoriser en vue de conférer une identité cohérente à des techniques pourtant bien distinctes (du cartoon au film de marionnettes en passant par les films de silhouettes et l’animation volumique). Suivant cette logique, ce cours cherchera à montrer que la définition du cinéma d’animation ne cesse, depuis lors, de s’élargir à mesure que le cinéma évolue, jusqu’à brouiller ses ultimes frontières avec la prise de vues réelles, marque de sa paradoxale obsolescence à l’heure du cinéma numérique.

- Opettaja: Marie Cattiaut

- Opettaja: Jean-Baptiste Massuet

Ce cours bi-disciplinaire se propose de développer une thématique croisant l’histoire et la théorie du cinéma, pensées comme disciplines complémentaires. Ce semestre nous aborderons le patrimoine cinématographique et la place du cinéma au musée : il s’agira de voir comment conserver et montrer le cinéma, en gardant comme horizon la question de savoir quelle(s) mémoire(s) et quelle(s) histoire(s) sont induites par sa conservation et son exposition. La première partie du cours abordera l’histoire du patrimoine cinématographique en partant de son émergence dès le début du siècle dernier (avec une incursion dans l’histoire du patrimoine au XIXe siècle) jusqu’à ses manifestations contemporaines dans les festivals, les restaurations de films et leur diffusion en DVD ou VOD, en passant évidemment par l’étude de différentes archives du film. On s’interrogera ainsi sur une redéfinition du cinéma et de son histoire par ce qui en est conservé, archivé (film / non-film), ou oublié, perdu.

Dans un second temps, nous nous demanderons ce qui est effectivement donné à voir lorsque musées et galeries choisissent d’« exposer le cinéma », cet art de la reproduction des images en mouvement. En élargissant le propos à l’art contemporain, nous interrogerons la pratique de l’installation afin de sensibiliser les étudiants à la problématique de la migration des images de la salle de cinéma au musée. Des exemples d’artistes trouvant leur inspiration dans la forme filmique et plus largement le dispositif cinématographique (montage, défilement, projection, etc.), nous permettront ensuite d’envisager la façon dont s’est élaboré le regard d’un spectateur du XXe siècle informé par le cinéma.

Dans un second temps, nous nous demanderons ce qui est effectivement donné à voir lorsque musées et galeries choisissent d’« exposer le cinéma », cet art de la reproduction des images en mouvement. En élargissant le propos à l’art contemporain, nous interrogerons la pratique de l’installation afin de sensibiliser les étudiants à la problématique de la migration des images de la salle de cinéma au musée. Des exemples d’artistes trouvant leur inspiration dans la forme filmique et plus largement le dispositif cinématographique (montage, défilement, projection, etc.), nous permettront ensuite d’envisager la façon dont s’est élaboré le regard d’un spectateur du XXe siècle informé par le cinéma.

- Opettaja: Benjamin Leon

- Opettaja: Marion Polirsztok

Dossier individuel à réaliser : Entretien avec un artiste

- Opettaja: Dominique Chretien