- Tidsear: Fabrice Dugast

- Tidsear: Johann Feillais

- Tidsear: Theophile Lemaitre

- Tidsear: Roselyne Quemener

- Tuteur: Gwennaig Anno--Allanic

- Tidsear: Roxane Hamery

- Tidsear: Jean-Baptiste Massuet

- Tidsear: Priska Morrissey

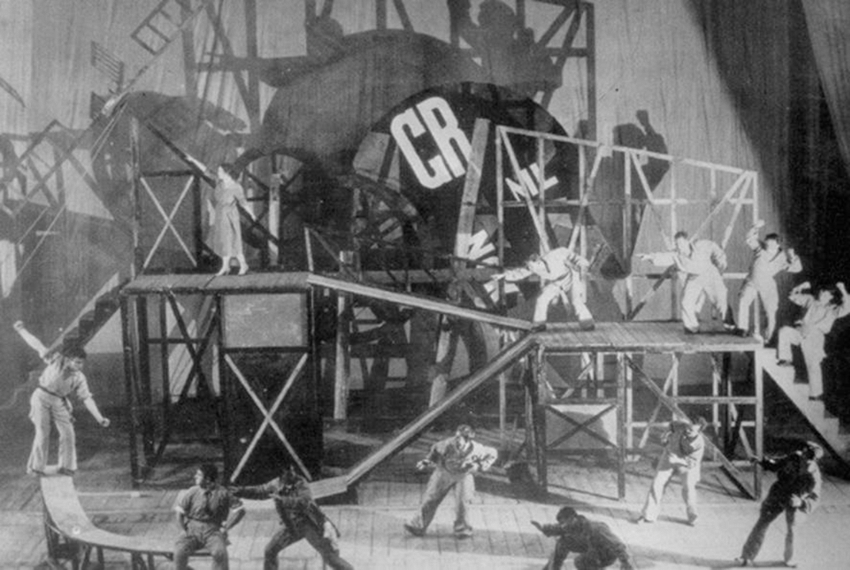

Partie 1 : Ce cours propose une approche plurielle du cinéma, envisagé à la fois comme art visuel en dialogue avec d’autres formes médiatiques et comme médium porteur de discours et de représentations du monde. Cette perspective conduira, dans un premier temps, à examiner le rôle du cinéma dans les dispositifs de propagande mis en place par les régimes autoritaires de la première moitié du XXe siècle. L’analyse portera sur les cas de l’Union soviétique, de l’Italie fasciste et de

l’Allemagne nazie, à travers l’étude conjointe des oeuvres filmiques, des politiques institutionnelles et des logiques de production ayant permis l’émergence de ces cinématographies.

Bibliographie : Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire mondiale des cinémas de propagande, 2e éd., Paris, Nouveau Monde, 2015 ; Hélène Beauchamp et Sylvain Dreyer (dir.), « L’art d’agit-prop : révolution et idéologie au théâtre et au cinéma », Slavica Occitania, n° 57, 2023

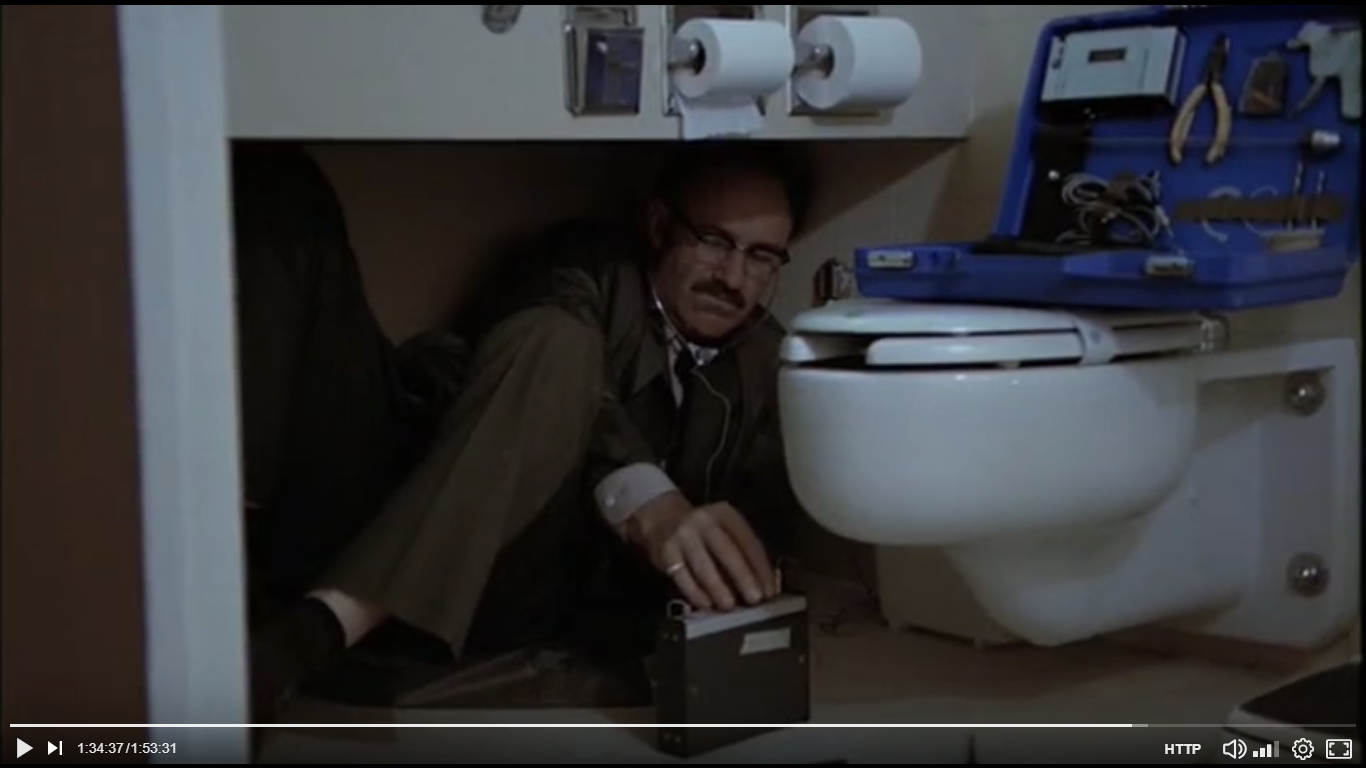

Partie 2 : Le cours s’attachera à étudier les principes de la censure cinématographique aux Etats-Unis depuis le cinéma des premiers temps jusqu’au années 1990. On se concentrera principalement sur deux périodes : la période classique et la mise en place du Code de production à l’orée des années 1930 afin de comprendre les mécanismes qui s’y jouent puis sur la période des années 1990 au moment où apparaît sur le devant de la scène le cinéma indépendant brisant plusieurs tabous mais luttant également contre la MPAA et ses principes marchands.

Une filmographie et une bibliographie seront données au début du semestre

l’Allemagne nazie, à travers l’étude conjointe des oeuvres filmiques, des politiques institutionnelles et des logiques de production ayant permis l’émergence de ces cinématographies.

Bibliographie : Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire mondiale des cinémas de propagande, 2e éd., Paris, Nouveau Monde, 2015 ; Hélène Beauchamp et Sylvain Dreyer (dir.), « L’art d’agit-prop : révolution et idéologie au théâtre et au cinéma », Slavica Occitania, n° 57, 2023

Partie 2 : Le cours s’attachera à étudier les principes de la censure cinématographique aux Etats-Unis depuis le cinéma des premiers temps jusqu’au années 1990. On se concentrera principalement sur deux périodes : la période classique et la mise en place du Code de production à l’orée des années 1930 afin de comprendre les mécanismes qui s’y jouent puis sur la période des années 1990 au moment où apparaît sur le devant de la scène le cinéma indépendant brisant plusieurs tabous mais luttant également contre la MPAA et ses principes marchands.

Une filmographie et une bibliographie seront données au début du semestre

- Tidsear: Victor Barbat

- Tidsear: Simon Daniellou

Il s’agira dans ce cours de s’interroger sur les multiples formes par lesquelles le

cinéma travaille les déplacements, variations, circulations ou interprétations de motifs tant visuels et sonores que narratifs. Sans se contenter d’une étude du remake, les séances seront ainsi consacrées, entre autres, aux enjeux de l’adaptation littéraire, de la circulation de motifs, de l’usage du réemploi dans les films contemporains comme plus anciens (Nouvelle vague, cinéma hollywoodien...).

cinéma travaille les déplacements, variations, circulations ou interprétations de motifs tant visuels et sonores que narratifs. Sans se contenter d’une étude du remake, les séances seront ainsi consacrées, entre autres, aux enjeux de l’adaptation littéraire, de la circulation de motifs, de l’usage du réemploi dans les films contemporains comme plus anciens (Nouvelle vague, cinéma hollywoodien...).

- Tidsear: Damien Keller

Enseignant : Aurélien Cormier

Mardi 16h-18h.

Descriptif :

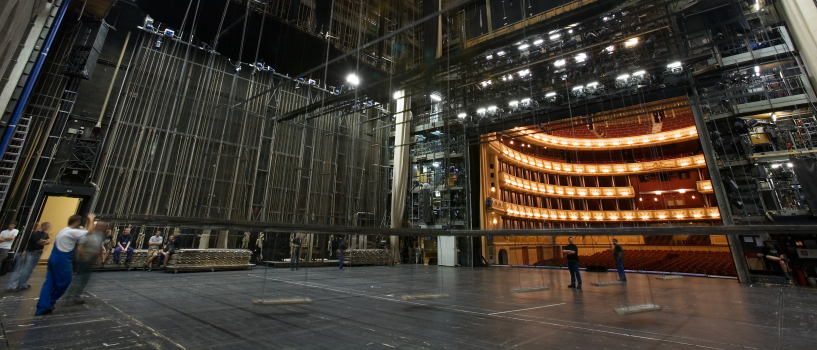

Ce cours, qui s’inscrit dans la continuité des cours d’initiation à l’analyse de la scène de première et deuxième année, poursuit l’initiation aux fondements de l’analyse scénique et entend en élargir l’appréhension. En s’appuyant sur les spectacles de la saison rennaise et de la région, on tâchera en particulier de développer un regard plus politique sur les œuvres et d’interroger, à ce titre, leur potentielle efficacité. La variété des propositions scéniques abordées au cours du semestre entend donner un aperçu de la diversité des manières dont les scènes contemporaines se saisissent de nouveaux questionnements politiques, tant d’un point de vue thématique, par un renouvellement des perspectives politiques qui trouvent leur place sur les plateaux, que par l’évolution des formes et pratiques scéniques, qui s’attachent à repenser les liens entre la représentation et le réel. Ces nouvelles formes nous invitent dès lors à repenser nos outils et méthodologies d’analyse.

Mardi 16h-18h.

Descriptif :

Ce cours, qui s’inscrit dans la continuité des cours d’initiation à l’analyse de la scène de première et deuxième année, poursuit l’initiation aux fondements de l’analyse scénique et entend en élargir l’appréhension. En s’appuyant sur les spectacles de la saison rennaise et de la région, on tâchera en particulier de développer un regard plus politique sur les œuvres et d’interroger, à ce titre, leur potentielle efficacité. La variété des propositions scéniques abordées au cours du semestre entend donner un aperçu de la diversité des manières dont les scènes contemporaines se saisissent de nouveaux questionnements politiques, tant d’un point de vue thématique, par un renouvellement des perspectives politiques qui trouvent leur place sur les plateaux, que par l’évolution des formes et pratiques scéniques, qui s’attachent à repenser les liens entre la représentation et le réel. Ces nouvelles formes nous invitent dès lors à repenser nos outils et méthodologies d’analyse.

- Tidsear: Aurelien Cormier

- Tidsear: Aurelien Degrez

- Tidsear: Celine Roux

Approches théoriques du théâtre 3 (01RF621) et Théorie du théâtre appliquée 2 (01RF622)

Nombre d’heures par semaine : 24hCM + 24hTD - 4 à 6 séances réparties entre les enseignant.es de l’équipe théâtre

Enseignant.es : Clarisse BARDIOT, Bénédicte BOISSON, Pierre CAUSSE, Marion DENIZOT, Pierre LESQUELEN et Laura NAUDEIX

Ce cours se fera à partir des objets de recherche des enseignant.es qui reflètent la diversité des approches et des réflexions actuelles en études théâtrales. Il permettra de réfléchir à cette discipline et aux objets, méthodes et modes d’approche qu’elle recouvre. Il vise aussi à donner aux étudiants des éléments pour choisir leur parcours de Master ainsi que leur sujet de mémoire et ce, en cohérence avec l’élaboration d’un projet professionnel. Chaque enseignant présentera les grandes lignes de ses travaux, dans leurs aspects théoriques et méthodologiques et dans leur mise en oeuvre, avec les étudiants, sur des objets précis. L’objectif est de permettre aux étudiants de mobiliser une réflexion théorique et critique à partir de différentes entrées (histoire, esthétique, anthropologie, sciences politiques, dramaturgie) pour analyser les démarches et pratiques scéniques.

Nombre d’heures par semaine : 24hCM + 24hTD - 4 à 6 séances réparties entre les enseignant.es de l’équipe théâtre

Enseignant.es : Clarisse BARDIOT, Bénédicte BOISSON, Pierre CAUSSE, Marion DENIZOT, Pierre LESQUELEN et Laura NAUDEIX

Ce cours se fera à partir des objets de recherche des enseignant.es qui reflètent la diversité des approches et des réflexions actuelles en études théâtrales. Il permettra de réfléchir à cette discipline et aux objets, méthodes et modes d’approche qu’elle recouvre. Il vise aussi à donner aux étudiants des éléments pour choisir leur parcours de Master ainsi que leur sujet de mémoire et ce, en cohérence avec l’élaboration d’un projet professionnel. Chaque enseignant présentera les grandes lignes de ses travaux, dans leurs aspects théoriques et méthodologiques et dans leur mise en oeuvre, avec les étudiants, sur des objets précis. L’objectif est de permettre aux étudiants de mobiliser une réflexion théorique et critique à partir de différentes entrées (histoire, esthétique, anthropologie, sciences politiques, dramaturgie) pour analyser les démarches et pratiques scéniques.

- Tidsear: Clarisse Bardiot

- Tidsear: Benedicte Boisson

- Tidsear: Claire Bonnel

- Tidsear: Pierre Causse

- Tidsear: Aurelien Cormier

- Tidsear: Stephanie Croizet

- Tidsear: Marion Denizot

- Tidsear: Tatiana Gafanhao

- Tidsear: Cyrielle Le Her

- Tidsear: Pierre Lesquelen

- Tidsear: Blodwenn Mauffret

- Tidsear: Laura Naudeix

- Tidsear: Lucie Ribourg

pour l'atelier documentaire

- Tidsear: Antonin Alloggio

Voici une présentation des ateliers de pratique proposés cette année pour le semestre 2 : 5 ateliers variés et séduisants mais dont le calendrier est contraint, en dehors des heures de cours.

Attention: la validation est essentiellement adossée à l'assiduité et à la participation ! merci d'en tenir compte pour faire votre choix.

Vous trouverez également un dispositif de sondage simple qui vous permettra de choisir vos ateliers de pratiques.

Attention: la validation est essentiellement adossée à l'assiduité et à la participation ! merci d'en tenir compte pour faire votre choix.

Vous trouverez également un dispositif de sondage simple qui vous permettra de choisir vos ateliers de pratiques.

- Tidsear: Simon Guyot

- Tidsear: Pierre Lesquelen

Conception et réalisation en équipe d’un projet et de son dossier de production

- CM (« Cours Magistraux ») : focus sur les éléments attendus (structuration des dossiers) et exemples de pratiques professionnelles.

- TD (« Travaux Dirigés ») : suivi des projets (évolution des dossiers, conseils sur la réalisation, sur la rédaction des « carnets de bord », sur la préparation d’un « pitch oral »).

- Intervenant en CM : Fabrice Dugast

- Intervenants en TD : Agathe Oléron, Antonin Allogio, Joël Martins Da Silva

Évaluation en fin de semestre

- Semestre 5 : rendu des dossiers par équipe, des « carnets de bord » individuels et soutenance d'un pitch oral par équipe.

- Semestre 6 : rendu des dossiers finalisés par équipe, des « carnets de bord » individuels, d'une réalisation totale ou partielle des projets, et soutenance d'un bilan oral par équipe.

- CM (« Cours Magistraux ») : focus sur les éléments attendus (structuration des dossiers) et exemples de pratiques professionnelles.

- TD (« Travaux Dirigés ») : suivi des projets (évolution des dossiers, conseils sur la réalisation, sur la rédaction des « carnets de bord », sur la préparation d’un « pitch oral »).

- Intervenant en CM : Fabrice Dugast

- Intervenants en TD : Agathe Oléron, Antonin Allogio, Joël Martins Da Silva

Évaluation en fin de semestre

- Semestre 5 : rendu des dossiers par équipe, des « carnets de bord » individuels et soutenance d'un pitch oral par équipe.

- Semestre 6 : rendu des dossiers finalisés par équipe, des « carnets de bord » individuels, d'une réalisation totale ou partielle des projets, et soutenance d'un bilan oral par équipe.

- Tidsear: Antonin Alloggio

- Tidsear: Fabrice Dugast

- Tidsear: Joel Martins Da Silva

- Tidsear: Agathe Oleron

a. (Priska Morrissey) Au cours des six premières semaines, nous nous intéresserons à la question du costume. Nous tenterons dans un premier temps d’explorer les similitudes et différences entre costumes scéniques

et costumes de cinéma. Puis nous verrons, au travers d’exemples précis - depuis les spectacles et vues de Georges Méliès jusqu’aux films de Bertrand Mandico - quelles pistes d’analyse s’ouvrent quand on se penche sur cet élément crucial de la mise en scène.

b. (Simon Daniellou) Dans une seconde moitié de semestre, nous analyserons ce que produit la représentation au cinéma d’arts scéniques traditionnels d’Asie réputés pour leur caractère “présentationnel”, c’est-à-dire l’affirmation au public de leurs conventions théâtrales et de leur artificialité : outrance du jeu ou changement à vue des décors et des costumes dans le kabuki, masques et déclamations dans le nō, marionnettistes apparents du théâtre bunraku, maquillages et chorégraphies de l’opéra chinois, diction singulière du pansori coréen, etc. Autant d’occasions de mesurer également l’influence de ces pratiques scéniques sur les cinémas de Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa, Masahiro Shinoda, King Hu, Tsui Hark, Im Kwon-taek, etc.

et costumes de cinéma. Puis nous verrons, au travers d’exemples précis - depuis les spectacles et vues de Georges Méliès jusqu’aux films de Bertrand Mandico - quelles pistes d’analyse s’ouvrent quand on se penche sur cet élément crucial de la mise en scène.

b. (Simon Daniellou) Dans une seconde moitié de semestre, nous analyserons ce que produit la représentation au cinéma d’arts scéniques traditionnels d’Asie réputés pour leur caractère “présentationnel”, c’est-à-dire l’affirmation au public de leurs conventions théâtrales et de leur artificialité : outrance du jeu ou changement à vue des décors et des costumes dans le kabuki, masques et déclamations dans le nō, marionnettistes apparents du théâtre bunraku, maquillages et chorégraphies de l’opéra chinois, diction singulière du pansori coréen, etc. Autant d’occasions de mesurer également l’influence de ces pratiques scéniques sur les cinémas de Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa, Masahiro Shinoda, King Hu, Tsui Hark, Im Kwon-taek, etc.

- Tidsear: Marie Cattiaut

- Tidsear: Simon Daniellou

- Tidsear: Priska Morrissey

- Tidsear: Pierre Lesquelen

- Tidsear: Pierre Lesquelen

Descriptif :

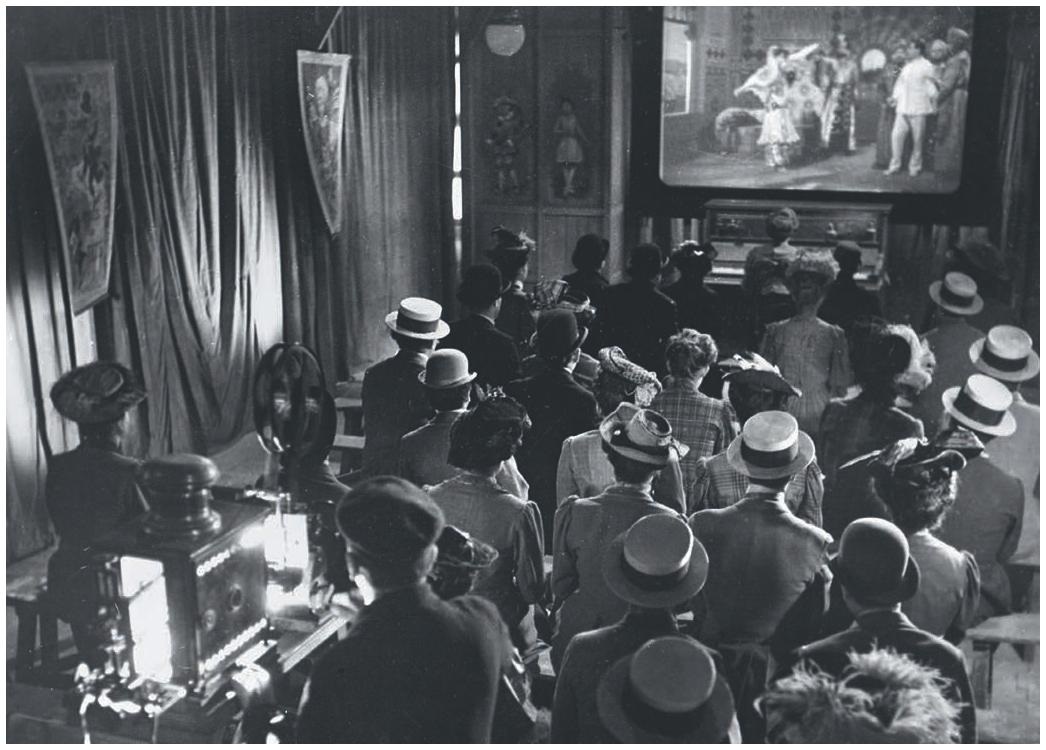

Ces historiographies du cinéma se déploieront dans deux directions :

-L’histoire de l’histoire du cinéma ;

-Les théories et méthodes de l’histoire du cinéma.

L’enjeu de ce cours de premier semestre sera notamment de revenir sur la manière dont l’histoire du cinéma des premiers temps a été écrite et pensée. Il s’agira de mettre en évidence l’existence de plusieurs approches méthodologiques (histoire critique, histoire encyclopédique, histoire technique, histoire esthétique…) liées tout autant à des auteurs qu’à des contextes d’écriture particuliers. Ce parcours nous mènera notamment à ce qui a pris le nom de « Nouvelle histoire du cinéma ». Nous nous interrogerons ainsi sur ces différents modes d’écriture de l’histoire et ce qu’ils révèlent de l’appréhension du cinéma qu’en ont leurs différents représentants.

Bibliographie : Textes indiqués et distribués en cours.

Ces historiographies du cinéma se déploieront dans deux directions :

-L’histoire de l’histoire du cinéma ;

-Les théories et méthodes de l’histoire du cinéma.

L’enjeu de ce cours de premier semestre sera notamment de revenir sur la manière dont l’histoire du cinéma des premiers temps a été écrite et pensée. Il s’agira de mettre en évidence l’existence de plusieurs approches méthodologiques (histoire critique, histoire encyclopédique, histoire technique, histoire esthétique…) liées tout autant à des auteurs qu’à des contextes d’écriture particuliers. Ce parcours nous mènera notamment à ce qui a pris le nom de « Nouvelle histoire du cinéma ». Nous nous interrogerons ainsi sur ces différents modes d’écriture de l’histoire et ce qu’ils révèlent de l’appréhension du cinéma qu’en ont leurs différents représentants.

Bibliographie : Textes indiqués et distribués en cours.

- Tidsear: Victor Barbat

- Tidsear: Jean-Baptiste Massuet

Cet espace cours est conçu comme support et prolongement du cours d'Historiographie 2.

Certains des documents présentés vous aideront dans vos révisions (plan de cours, illustrations...), d'autres (textes) sont à étudier pour préparer les exercices demandés.

Certains des documents présentés vous aideront dans vos révisions (plan de cours, illustrations...), d'autres (textes) sont à étudier pour préparer les exercices demandés.

- Tidsear: Roxane Hamery

Bienvenue dans le TD "L'animal dans le documentaire" ! Spécialité : Cours 2 - 01SF5332 Le cours a lieu tous les jeudis de 8h30 à 10h30 en salle B024. Nous alternerons visionnage de documentaires, cours théorique et analyse d'extraits. L'évaluation aura lieu en deux temps : -semaine 6 : un devoir sur table (analyse d'extrait d'un film étudié en cours) -semaine 12 : un devoir maison (analyse d'extrait d'un film étudié en cours) Bon travail, Alice Rosenthal

- Tidsear: Alice Rosenthal

Cet espace cours vous donne accès aux documents étudiés en cours.

- Tidsear: Roxane Hamery

Coopération Itinéraires d'artiste(s) 2026

- Tidsear: Dominique Chretien