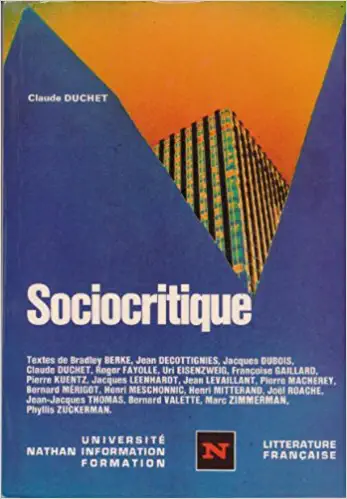

Ce cours, conçu comme un atelier, propose une introduction à la lecture sociocritique des œuvres. Lecture de la socialité et de l’historicité, la sociocritique envisage comment l’œuvre porte sa date, qu’elle l’affiche ou la dénie, et comment elle est traversée d’un discours social qu’elle reconfigure et questionne. Elle analyse comment l’œuvre fait société, dans tous les sens possibles de l’expression.

Le cours présentera la démarche et les notions essentielles de la sociocritique à partir de la lecture concrète de quelques articles qui ont marqué son histoire, depuis les textes fondateurs de Claude Duchet jusqu’à l’actualité critique récente. Cette présentation alternera avec des études de cas sur des corpus empruntés pour l’essentiel à la littérature du XIXe siècle.

Le cours présentera la démarche et les notions essentielles de la sociocritique à partir de la lecture concrète de quelques articles qui ont marqué son histoire, depuis les textes fondateurs de Claude Duchet jusqu’à l’actualité critique récente. Cette présentation alternera avec des études de cas sur des corpus empruntés pour l’essentiel à la littérature du XIXe siècle.

- استاد: Xavier Bourdenet

Ce cours fournit aux étudiants de Master 1 les méthodes nécessaires pour mener à bien leurs mémoires de recherche. Conçu librement pour répondre directement à leurs besoins et attentes, il envisagera successivement ces différents enjeux : la recherche documentaire ; la formulation de la problématique et l’établissement d’un corpus de recherche ; la rédaction et la composition du mémoire ; les normes de présentation, et en particulier celles des références bibliographiques, etc.

- استاد: Audrey Giboux

Poétique des genres littéraires

Enseignantes: Sophie Van der Meeren (première partie du semestre)/Judith Rohman (seconde partie)

Vous trouverez ici les informations et les ressources du cours de Sophie Van der Meeren

Enseignantes: Sophie Van der Meeren (première partie du semestre)/Judith Rohman (seconde partie)

Vous trouverez ici les informations et les ressources du cours de Sophie Van der Meeren

- استاد: Judith Rohman

- استاد: Sophie Vandermeeren-Ferreri

Cela fait désormais plusieurs décennies que l’approche historique et poétique des faits de traduction constitue un des champs de recherche les plus dynamiques en littérature générale et comparée. La traduction littéraire, souvent suspectée d’altérer le sens, la portée ou la qualité esthétique du texte original, se pense en effet tout autant sous un angle poétique que selon des enjeux philosophiques et politiques, selon une nécessité humaniste de faire accueil, dans la langue d’arrivée, à l’altérité de l’étranger. On envisagera ce champ d’exploration privilégié de l’histoire littéraire, et plus largement de l’histoire des idées, à travers l’étude de cas variés et des discours, traversés de polémiques, associés à ces publications (importance de la traduction dans l’émergence de la notion de littérature universelle, diffusion des théâtres européens sur les scènes françaises, enjeux poétiques de la traduction de la Bible, rôle diplomatique confié à la traduction en temps de crise et dans la persistance de l’idée d’Europe des Lettres, interférences littéraires dans les traductions de la psychanalyse, etc.). Les textes étudiés en classe seront distribués sous forme de polycopiés.

- استاد: Audrey Giboux

Ce cours, qui emprunte son titre au vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, introduira aux définitions et surtout aux enjeux de la littérature comparée : nous nous demanderons quelle « approche critique » ouvre la comparaison sur la littérature et les arts et comment mettre à l’épreuve cette démarche d’analyse, ses visées mais aussi ses impensés.

- استاد: Charline Pluvinet

« Le festival Transversales »

Ce séminaire propose aux étudiant·es de participer à la préparation, la gestion et l’organisation concrète d’un festival littéraire et artistique porté depuis plus de 10 ans par le département Lettres de l’université Rennes 2, le festival Transversales. Il s’agit, à travers un séminaire de deux heures par semaine associé à des temps de travail en petits groupes, de s’approprier la thématique du festival, et de préparer les différents événements au programme : rencontres avec des artistes et des écrivain·es, tables rondes avec des spécialistes du sujet et des professionnel·les, conférences, ateliers, projections cinématographiques, lectures, expositions, podcast, rédaction d’articles sur le site du festival, etc.

L’édition 2025 du festival Transversales, qui aura lieu du 18 au 22 novembre, est intitulée « Forêt Forêt Forêt » : aux côtés de deux artistes associées, Elsa Amsallem (metteuse en scène et comédienne, L’atelier des possibles) et Juliette Thomas (écrivaine), il s’agira d’interroger l’imaginaire de la forêt. Lieu du conte, de toutes les rencontres et de toutes les peurs, la forêt est aussi une réalité environnementale à préserver. Lieu de relégation, refuge contre les assauts du monde, lieu à traverser ou à habiter, la forêt est un espace-frontière que la littérature et les arts ne cessent d’explorer, tout particulièrement à notre époque contemporaine où elle semble être le dernier rempart contre les extinctions multiples.

Les étudiant·es participant au module sont invité·es à prendre part à son organisation, selon leurs compétences et leurs envies, depuis un soutien logistique jusqu'à la modération des rencontres. Le festival s'accompagne d'un site internet sur lequel les étudiant·es sont invité·es à publier des articles en lien avec la thématique du festival : https://transversales.hypotheses.org/

Ce séminaire propose aux étudiant·es de participer à la préparation, la gestion et l’organisation concrète d’un festival littéraire et artistique porté depuis plus de 10 ans par le département Lettres de l’université Rennes 2, le festival Transversales. Il s’agit, à travers un séminaire de deux heures par semaine associé à des temps de travail en petits groupes, de s’approprier la thématique du festival, et de préparer les différents événements au programme : rencontres avec des artistes et des écrivain·es, tables rondes avec des spécialistes du sujet et des professionnel·les, conférences, ateliers, projections cinématographiques, lectures, expositions, podcast, rédaction d’articles sur le site du festival, etc.

L’édition 2025 du festival Transversales, qui aura lieu du 18 au 22 novembre, est intitulée « Forêt Forêt Forêt » : aux côtés de deux artistes associées, Elsa Amsallem (metteuse en scène et comédienne, L’atelier des possibles) et Juliette Thomas (écrivaine), il s’agira d’interroger l’imaginaire de la forêt. Lieu du conte, de toutes les rencontres et de toutes les peurs, la forêt est aussi une réalité environnementale à préserver. Lieu de relégation, refuge contre les assauts du monde, lieu à traverser ou à habiter, la forêt est un espace-frontière que la littérature et les arts ne cessent d’explorer, tout particulièrement à notre époque contemporaine où elle semble être le dernier rempart contre les extinctions multiples.

Les étudiant·es participant au module sont invité·es à prendre part à son organisation, selon leurs compétences et leurs envies, depuis un soutien logistique jusqu'à la modération des rencontres. Le festival s'accompagne d'un site internet sur lequel les étudiant·es sont invité·es à publier des articles en lien avec la thématique du festival : https://transversales.hypotheses.org/

- استاد: Gaelle Debeaux

Module "Réécritures et adaptations des textes arthuriens et farcesques aux XXe et XXIe siècles"

Enseignante: Fabienne POMEL

Module "Réécritures et adaptations dantesques aux XXe et XXIe siècles"

Enseignante : Claudia ZUDINI

Enseignante: Fabienne POMEL

Module "Réécritures et adaptations dantesques aux XXe et XXIe siècles"

Enseignante : Claudia ZUDINI

- استاد: Fabienne Pomel

- استاد: Claudia Zudini

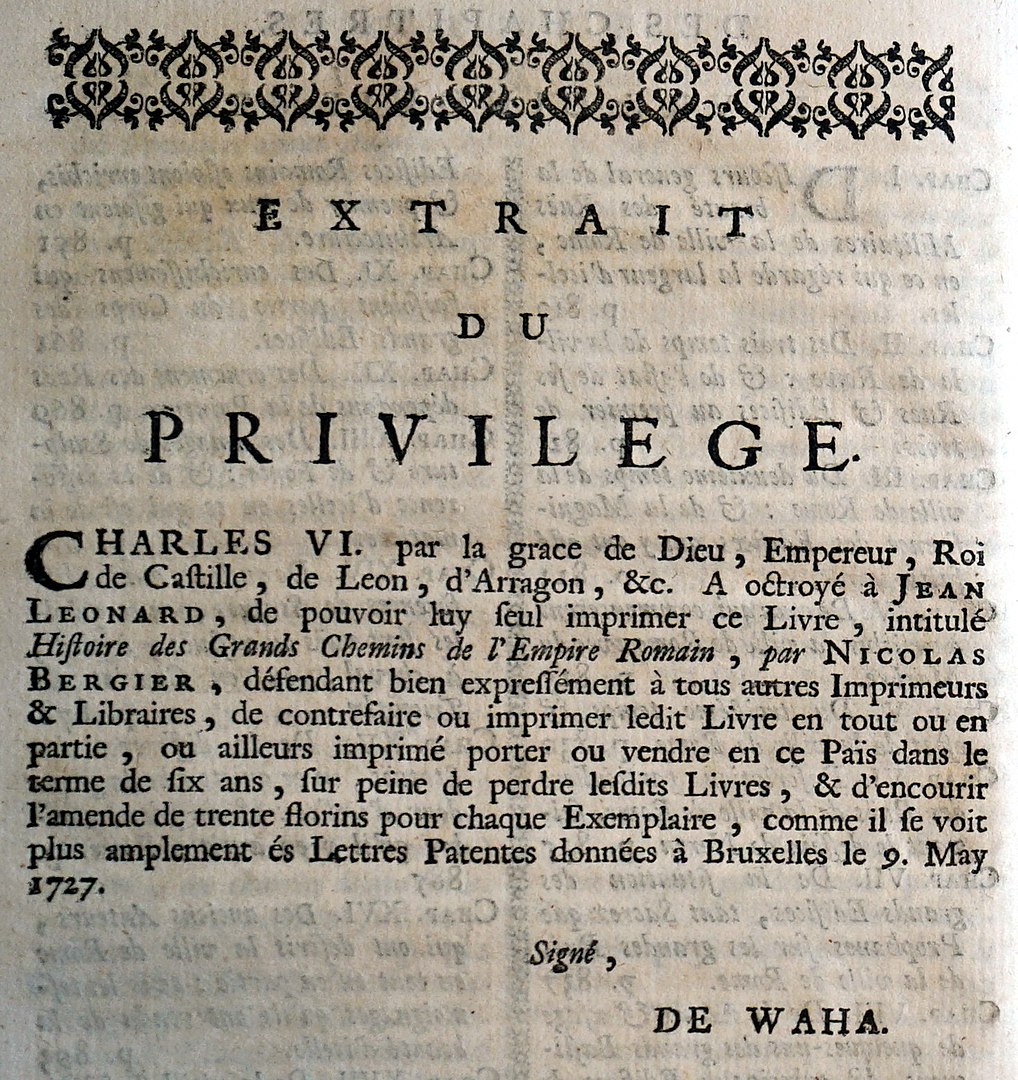

Support pour la première partie du cours de droit de l'édition

- استاد: Gael Henaff

- استاد: Xavier Bourdenet

- استاد: Fabienne Pomel

- استاد بدون حق ویرایش: Marion Bally

- استاد بدون حق ویرایش: Helene Baty-Delalande

- استاد بدون حق ویرایش: Nathalie Brillant Rannou

- استاد بدون حق ویرایش: Gaelle Debeaux

- استاد بدون حق ویرایش: Christine Ferlampin-Acher

- استاد بدون حق ویرایش: Tristan Fourre

- استاد بدون حق ویرایش: Audrey Giboux

- استاد بدون حق ویرایش: Nicolas Le Cadet

- استاد بدون حق ویرایش: Claire Lesage

- استاد بدون حق ویرایش: Elise Nottet-Chedeville

- استاد بدون حق ویرایش: Esther Pinon

- استاد بدون حق ویرایش: Charline Pluvinet

- استاد بدون حق ویرایش: Judith Rohman

- استاد بدون حق ویرایش: Anne Rolet

- استاد بدون حق ویرایش: Francois Tremolieres

- استاد بدون حق ویرایش: Sophie Vandermeeren-Ferreri

- استاد بدون حق ویرایش: Dominique Vaugeois

- استاد بدون حق ویرایش: Frank Wagner

- استاد بدون حق ویرایش: Claudia Zudini

- استاد: Marion Bally

- استاد: Caroline Allemann

- استاد: Miguel Bernard

- استاد: Yves Bigot

- استاد: Marina Blanchet

- استاد: Sebastien Cretin

- استاد: Solenn Dupas

- استاد: Gwenael Graindorge

- استاد: Marie-Cecile Grimault

- استاد: Jessie Magana

- استاد: Emmanuelle Painvin

- استاد: Charline Vanderpoorte

Documents et liens à disposition des étudiantes et étudiants en MASTER MEEF de LETTRES de Rennes

- استاد: Caroline Atallah

- استاد: Clemence Aznavour

- استاد: Xavier Bourdenet

- استاد: Nathalie Brillant Rannou

- استاد: Marie-Armelle Camussi-Ni

- استاد: Laurence Delperie

- استاد: Camille Dupret

- استاد: Tristan Fourre

- استاد: Ilaria Giacometti

- استاد: Nicolas Le Cadet

- استاد: Elise Nottet-Chedeville

- استاد: Fabienne Pomel

- استاد: Ronan Prigent

- استاد: Judith Rohman

- استاد: Nicolas Thierry

- استاد: Francois Tremolieres

Ces documents mis à la disposition des étudiants de Rennes 2 inscrits en master MEEF 1 de Lettres, contribuent à une initiation à la recherche en didactique de la littérature.

- استاد: Nathalie Brillant Rannou