Le roman de mariage : un genre et ses distorsions

Au XIXe siècle se cristallise un sous-genre romanesque qui connaît une fortune considérable et se distingue peu à peu, au confluent de tendances romantiques et réalistes, du genre du roman sentimental : on le désigne parfois sous l’appellation de « roman de mariage » ou « roman matrimonial », dans lequel le mariage, qu’il soit à venir ou déjà acté, est représenté tour à tour comme un but désirable pour les personnages ou comme un obstacle au bonheur véritable. Articulant, avec une perspective souvent critique, la représentation des rapports sociaux entre les sexes et la tension entre amour et mariage, ces œuvres, qu’une lecture naïve voudrait réduire à de simples « histoires d’amour », révèlent au contraire des ambitions beaucoup plus vastes, relevant, comme on l’étudiera en prenant pour exemples trois œuvres datant du tout début du XIXe siècle, d’une vision politique libérale et proto-féministe (traitement de l’intrigue d’un amour malheureux sous le prisme d’une caractérologie des nations chez Madame de Staël), d’une ambition expérimentale et subversive (représentation de l’attraction amoureuse à travers une métaphore chimique chez Goethe), d’une ironie discrètement corrosive portée sur la condition féminine et sur le romantisme (relecture parodique du roman sentimental et satire moraliste chez Jane Austen). On se penchera également sur la déconstruction et la mise à l’épreuve de ce sous-genre romanesque à l’époque contemporaine à travers le regard du romancier américain Jeffrey Eugenides.

Œuvres au programme (il est impératif de se procurer les éditions et traductions indiquées ci-dessous) :

Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie [1807], édition de Simone Balayé, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2020.

Johann Wolfgang von Goethe, Les Affinités électives [Die Wahlverwandtschaften, 1809], traduction et notes de Pierre du Colombier, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1980.

Jane Austen, Raison et sentiments [Sense and Sensibility, 1811], édition et traduction de Sophie Chiari, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 2019.

Lecture complémentaire : Jeffrey Eugenides, Le Roman du mariage [The Marriage Plot, 2011], traduction d’Olivier Deparis, Paris, Points, 2014.

Au XIXe siècle se cristallise un sous-genre romanesque qui connaît une fortune considérable et se distingue peu à peu, au confluent de tendances romantiques et réalistes, du genre du roman sentimental : on le désigne parfois sous l’appellation de « roman de mariage » ou « roman matrimonial », dans lequel le mariage, qu’il soit à venir ou déjà acté, est représenté tour à tour comme un but désirable pour les personnages ou comme un obstacle au bonheur véritable. Articulant, avec une perspective souvent critique, la représentation des rapports sociaux entre les sexes et la tension entre amour et mariage, ces œuvres, qu’une lecture naïve voudrait réduire à de simples « histoires d’amour », révèlent au contraire des ambitions beaucoup plus vastes, relevant, comme on l’étudiera en prenant pour exemples trois œuvres datant du tout début du XIXe siècle, d’une vision politique libérale et proto-féministe (traitement de l’intrigue d’un amour malheureux sous le prisme d’une caractérologie des nations chez Madame de Staël), d’une ambition expérimentale et subversive (représentation de l’attraction amoureuse à travers une métaphore chimique chez Goethe), d’une ironie discrètement corrosive portée sur la condition féminine et sur le romantisme (relecture parodique du roman sentimental et satire moraliste chez Jane Austen). On se penchera également sur la déconstruction et la mise à l’épreuve de ce sous-genre romanesque à l’époque contemporaine à travers le regard du romancier américain Jeffrey Eugenides.

Œuvres au programme (il est impératif de se procurer les éditions et traductions indiquées ci-dessous) :

Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie [1807], édition de Simone Balayé, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2020.

Johann Wolfgang von Goethe, Les Affinités électives [Die Wahlverwandtschaften, 1809], traduction et notes de Pierre du Colombier, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1980.

Jane Austen, Raison et sentiments [Sense and Sensibility, 1811], édition et traduction de Sophie Chiari, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 2019.

Lecture complémentaire : Jeffrey Eugenides, Le Roman du mariage [The Marriage Plot, 2011], traduction d’Olivier Deparis, Paris, Points, 2014.

- استاد: Audrey Giboux

Licence 3, Lettres, Linguistique

- استاد: Sauvane Agnes

- استاد: Marie-Armelle Camussi-Ni

Bienvenue dans l'espace de cours en ligne de l'atelier comparatiste "La littérature hors des livres" (G. Debeaux)

Cet atelier propose d’explorer les pratiques de littérature contemporaine et leur inscription dans l’espace public, qu’il s’agisse d’envisager la façon dont la littérature s’expose, se donne à voir ou entre en dialogue avec ses lecteurs au-delà de la relation médiatisée par le seul objet livre, ou qu’il s’agisse d’interroger la façon dont cette littérature actuelle s’émancipe du livre, se déploie hors de lui (sur les réseaux numériques, sur les murs de la cité, etc.). Cet atelier sera associé aux événements littéraires qui se déroulent à Rennes pendant le second semestre (selon les conditions sanitaires) et laissera une place importante aux projets des étudiant.es.

Cet atelier propose d’explorer les pratiques de littérature contemporaine et leur inscription dans l’espace public, qu’il s’agisse d’envisager la façon dont la littérature s’expose, se donne à voir ou entre en dialogue avec ses lecteurs au-delà de la relation médiatisée par le seul objet livre, ou qu’il s’agisse d’interroger la façon dont cette littérature actuelle s’émancipe du livre, se déploie hors de lui (sur les réseaux numériques, sur les murs de la cité, etc.). Cet atelier sera associé aux événements littéraires qui se déroulent à Rennes pendant le second semestre (selon les conditions sanitaires) et laissera une place importante aux projets des étudiant.es.

- استاد: Gaelle Debeaux

- استاد: Tristan Fourre

- استاد: Jerome Lecompte

Etudiants en licence 3 (semestre 5)

Enseignants : Rebecca ROUGE LESGOIRRES, Jean-Paul THOMAS, Jean-Yves LE CLERC

- استاد: Catherine Daniel

- استاد: Solenn Dupas

- استاد: Jean-Yves Le Clerc

- استاد: Rebecca Lesgoirres

- استاد: Jean-Paul Thomas

- استاد: Catherine Daniel

- استاد: Solenn Dupas

Enseignants : Miguel Bernard / Sophie Barel

Après une introduction sur les normes et fonctionnements du web, Miguel Bernard accompagnera les étudiants dans la création et le développement d'un Eportfolio, à l'aide d'un Content Management System (CMS). Tout en construisant pas-à-pas leur site, les étudiants seront formés à l'administration de l'outil, aux techniques de rédaction web, aux enjeux du SEO (optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche), à l'accessibilité et la gestion des images pour le web.

Sophie Barel proposera de découvrir les outils de veille technologiques sur les métiers du livre (édition, librairies et bibliothèques) et les stratégies de communication en ligne, ainsi qu'un panorama des publications possibles et des outils (réseaux sociaux, outil de design graphique en ligne, etc) permettant de s'approprier enjeux, codes et esthétiques de ces plateformes et des communautés qui s'y trouvent.

Après une introduction sur les normes et fonctionnements du web, Miguel Bernard accompagnera les étudiants dans la création et le développement d'un Eportfolio, à l'aide d'un Content Management System (CMS). Tout en construisant pas-à-pas leur site, les étudiants seront formés à l'administration de l'outil, aux techniques de rédaction web, aux enjeux du SEO (optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche), à l'accessibilité et la gestion des images pour le web.

Sophie Barel proposera de découvrir les outils de veille technologiques sur les métiers du livre (édition, librairies et bibliothèques) et les stratégies de communication en ligne, ainsi qu'un panorama des publications possibles et des outils (réseaux sociaux, outil de design graphique en ligne, etc) permettant de s'approprier enjeux, codes et esthétiques de ces plateformes et des communautés qui s'y trouvent.

- استاد: Sophie Barel

- استاد: Miguel Bernard

- استاد: Solenn Dupas

- استاد بدون حق ویرایش: Catherine Daniel

Le cours s’attachera à explorer un massif important de la littérature narrative des Lumières à travers deux exemples canoniques : les Lettres persanes de Montesquieu (1721) et Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos (1782). Ces deux romans épistolaires polyphoniques permettent de mieux comprendre toute la période, de la fin du règne de Louis XIV jusqu’à la Révolution. Ils font dialoguer des intrigues d’amour et des enjeux politiques et sociaux majeurs : rapports entre les sexes et les classes sociales, articulation de l’individuel et du collectif, de la raison et des passions, liens entre pouvoir et éducation, etc. Ils montrent que l’intime est politique, unissant les deux par ce que Montesquieu appelle une « chaîne secrète » qu’il revient au lecteur de mettre au jour. Entre ces deux grands romans, un chaînon manquant : La Nouvelle Héloïse (1762) de Rousseau, réécriture de Montesquieu et « roman sans méchant » que Laclos a en tête lorsqu’il compose son roman du mal. Cette troisième œuvre sera étudiée par extraits en cours magistral, ainsi que d’autres romans épistolaires moins connus qui constituent autant de variations sur cette triade : lettres iroquoises, chinoises, péruviennes ou autres ; corrections « féminines » de La Nouvelle Héloïse, comme les Lettres de mistriss Henley d’Isabelle de Charrière ; réactions moralisantes à Laclos, qui se positionne lui-même par rapport au modèle de Richardson et au modèle libertin.

- استاد: Marion Bally

- استاد بدون حق ویرایش: Elisabeth Ginot

Enseignantes : Anaïs Aubert-Monvoisin et Nadège Saliot

Cet enseignement est une initiation à l’analyse didactique des pratiques enseignantes. Nous parcourrons les concepts clés de cette manière d’analyser le travail enseignant et l’activité des élèves à partir de l’étude de situations concrètes. Nous nous intéresserons entre autres aux gestes professionnels des professeurs (modalités de travail proposées aux élèves, outils mis en œuvre, place des savoirs, analyse réflexive…) et à leurs impacts sur les apprentissages des élèves dans leur diversité.

Cet enseignement est une initiation à l’analyse didactique des pratiques enseignantes. Nous parcourrons les concepts clés de cette manière d’analyser le travail enseignant et l’activité des élèves à partir de l’étude de situations concrètes. Nous nous intéresserons entre autres aux gestes professionnels des professeurs (modalités de travail proposées aux élèves, outils mis en œuvre, place des savoirs, analyse réflexive…) et à leurs impacts sur les apprentissages des élèves dans leur diversité.

- استاد: Caroline Atallah

- استاد: Camille Dupret

- استاد: Anais Monvoisin

- استاد: Nadege Saliot

Descriptif de l’enseignement : Au XIXe siècle se cristallise un sous-genre romanesque qui connaît une fortune considérable et se distingue peu à peu, au confluent de tendances romantiques et réalistes, du genre du roman sentimental : on le désigne parfois sous l’appellation de « roman de mariage » ou « roman matrimonial », dans lequel le mariage, qu’il soit à venir ou déjà acté, est représenté tour à tour comme un but désirable pour les personnages ou comme un obstacle au bonheur véritable. Articulant, avec une perspective souvent critique, la représentation des rapports sociaux entre les sexes et la tension entre amour et mariage, ces œuvres, qu’une lecture naïve voudrait réduire à de simples « histoires d’amour », révèlent au contraire des ambitions beaucoup plus vastes, relevant, comme on l’étudiera en prenant pour exemples trois œuvres datant du tout début du XIXe siècle, d’une vision politique libérale et proto-féministe (traitement de l’intrigue d’un amour malheureux sous le prisme d’une caractérologie des nations chez Madame de Staël), d’une ambition expérimentale et subversive (représentation de l’attraction amoureuse à travers une métaphore chimique chez Goethe), d’une ironie discrètement corrosive portée sur la condition féminine et sur le romantisme (relecture parodique du roman sentimental et satire moraliste chez Jane Austen). On se penchera également sur la déconstruction et la mise à l’épreuve de ce sous-genre romanesque à l’époque contemporaine à travers le regard du romancier américain Jeffrey Eugenides.

Informations sur le cours : Ce cours s’inscrit dans le cadre de l’UEF 2– Littérature générale et comparée (12hCM, 24hTD) ; et fait suite au CM dispensé par Audrey Giboux.

Informations sur le cours : Ce cours s’inscrit dans le cadre de l’UEF 2– Littérature générale et comparée (12hCM, 24hTD) ; et fait suite au CM dispensé par Audrey Giboux.

- استاد: Jaïlys Duault

- استاد: Laurence Delperie

- استاد: Camille Dupret

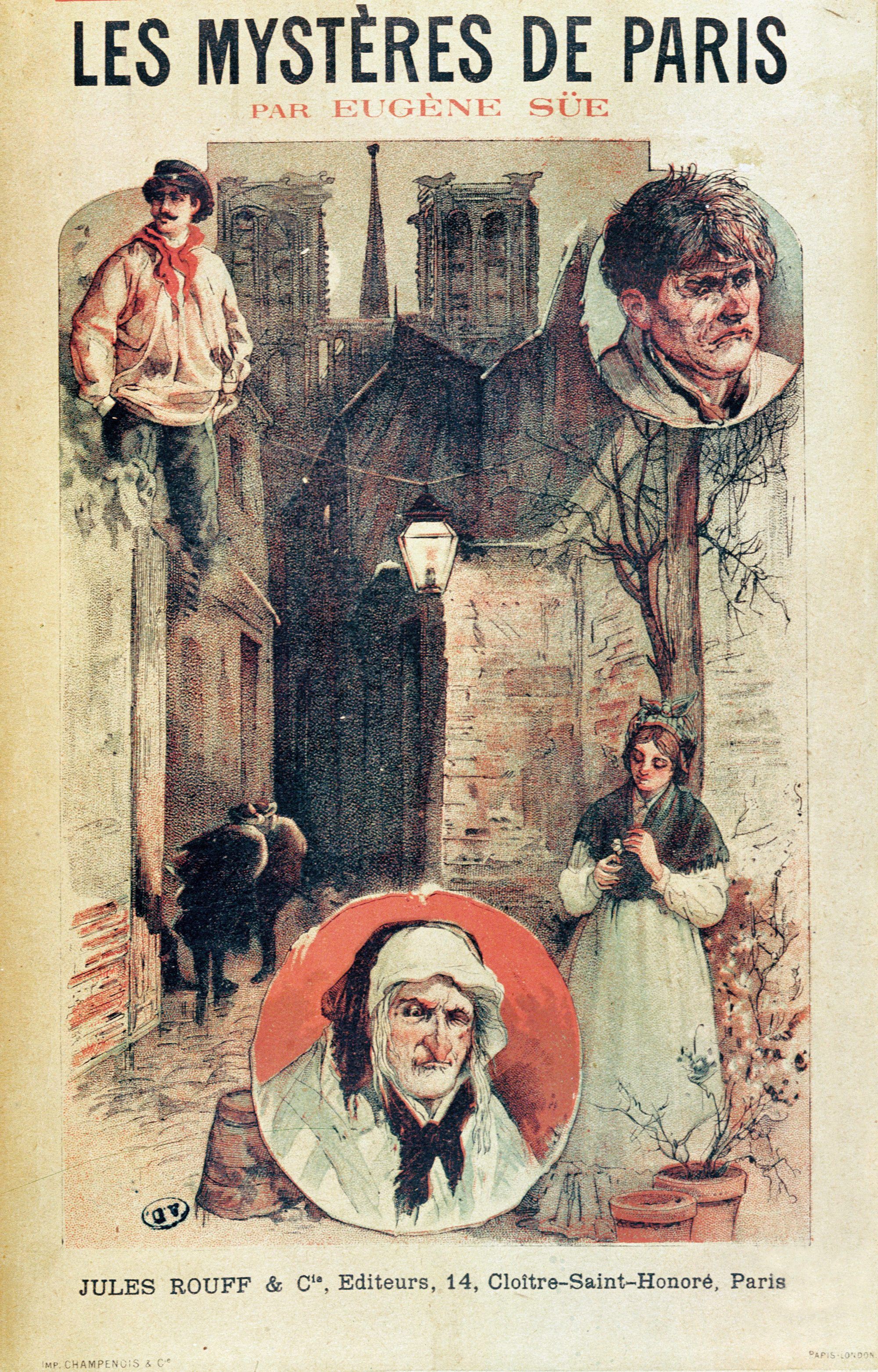

Les « Mystères », romans du peuple ? Enjeux politiques et sociaux dans les Mystères urbains en Europe

Après l'énorme succès des Mystères de Paris d'Eugène Sue (1842-1843), de nombreuses traductions et adaptations paraissent très rapidement en Europe, puis dans le monde, par exemple en Russie et aux États-Unis. En 1845, on parle déjà de « mystéromanie » et le roman de Sue semble inaugurer un nouveau genre romanesque, celui des « mystères urbains » ou des romans des bas-fonds : de Milan à Madrid, de Bruxelles à Lisbonne, de Londres à Berlin, chaque ville a ses Mystères, auxquels s'ajouteront, trente ans plus tard, les Ventre de …, inspirés par Le Ventre de Paris d'Émile Zola (1873).

Les déclinaisons des Mystères peuvent différer beaucoup entre elles et garder un lien plus ou moins strict avec le modèle : si certains romans suivent le modèle de Sue dans la représentation du peuple de la ville et de ses misères, du vice et des crimes des bas-fonds, d'autres se déplacent dans des milieux sociaux différents, s'intéressant aux intrigues de l'aristocratie ou du clergé, ou alors mettent en scène des conflits politiques « autochtones », comme par exemple les guerres d'indépendance en Italie ou en Allemagne.

Par le biais de quelques exemples de romans européens explicitement rattachés au genre des Mystères, on s'interrogera sur la notion de roman populaire, au double sens de roman représentant le peuple et de roman lu par le peuple ; on s'intéressera particulièrement à la représentation des conflits sociaux et politiques et à la façon dont les auteurs et les autrices de ces romans se réapproprient le modèle ou s'en détachent en adaptant les codes du genre aux conditions historiques et politiques de leur pays.

Après l'énorme succès des Mystères de Paris d'Eugène Sue (1842-1843), de nombreuses traductions et adaptations paraissent très rapidement en Europe, puis dans le monde, par exemple en Russie et aux États-Unis. En 1845, on parle déjà de « mystéromanie » et le roman de Sue semble inaugurer un nouveau genre romanesque, celui des « mystères urbains » ou des romans des bas-fonds : de Milan à Madrid, de Bruxelles à Lisbonne, de Londres à Berlin, chaque ville a ses Mystères, auxquels s'ajouteront, trente ans plus tard, les Ventre de …, inspirés par Le Ventre de Paris d'Émile Zola (1873).

Les déclinaisons des Mystères peuvent différer beaucoup entre elles et garder un lien plus ou moins strict avec le modèle : si certains romans suivent le modèle de Sue dans la représentation du peuple de la ville et de ses misères, du vice et des crimes des bas-fonds, d'autres se déplacent dans des milieux sociaux différents, s'intéressant aux intrigues de l'aristocratie ou du clergé, ou alors mettent en scène des conflits politiques « autochtones », comme par exemple les guerres d'indépendance en Italie ou en Allemagne.

Par le biais de quelques exemples de romans européens explicitement rattachés au genre des Mystères, on s'interrogera sur la notion de roman populaire, au double sens de roman représentant le peuple et de roman lu par le peuple ; on s'intéressera particulièrement à la représentation des conflits sociaux et politiques et à la façon dont les auteurs et les autrices de ces romans se réapproprient le modèle ou s'en détachent en adaptant les codes du genre aux conditions historiques et politiques de leur pays.

- استاد: Ilaria Giacometti

Le CM proposera une présentation générale sur la Renaissance française et une introduction à la poésie du XVIe siècle, centrée sur quatre figures majeures : Clément Marot, Louise Labé, Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay.

Le TD portera sur Pantagruel, le premier-né des livres rabelaisiens (ca 1532).

Le TD portera sur Pantagruel, le premier-né des livres rabelaisiens (ca 1532).

- استاد: Nicolas Le Cadet

Ce TD vient en complément du cours magistral consacré à la littérature du XVIIIe siècle, proposé par Florence Magnot-Ogilvy. Il sera l’occasion d’interroger les « chaînes secrètes » qui lient pouvoir et amour dans deux œuvres complètes : Les Lettres persanes de Montesquieu (1721), et Les Liaisons dangereuses de Laclos (1782).

- استاد: Marion Bally

Ce TD porte sur Pantagruel, le premier-né des livres rabelaisiens (ca 1532). L’ouvrage, narré par le facétieux Alcofribas, relate la vie du fils de Gargantua et de Badebec, depuis sa naissance une année de grande sécheresse jusqu’à sa victoire contre l’armée des Dipsodes, avec l’aide de Panurge, Épistémon, Carpalim et Eusthènes. Dans le panorama littéraire des années 1530, Pantagruel apparaît comme un objet littéraire totalement inédit : parodie de différents genres narratifs à prétention historique, le livre intègre aussi des comédies linguistiques ou gestuelles qui doivent beaucoup au théâtre comique du temps, des pièces versifiées, des listes, une lettre écrite dans un style cicéronien, un procès burlesque, des fables ésopiques, des stratagèmes puisés dans les traités militaires des Anciens, des réflexions philosophiques et médicales sur le thème de l’autre monde et du corps humain, et partout des citations de livres grecs, latins et vernaculaires, ainsi que des références bibliques, exactes ou déformées, en hébreu, en latin ou en français. Rabelais multiplie par ailleurs les emprunts au latin et au grec, aux langues vernaculaires et aux parlers dialectaux, pratique à loisir les dérivations et les compositions, forge de nombreux mots-valises, onomatopées, contrepèteries et calembours. À la fois « coup d’essai » et coup de maître, le premier opus de la fiction rabelaisienne apparaît ainsi, à plus d’un titre, comme un événement dans l’histoire de la langue française.

- استاد: Samuel Levesque

Au XIXe siècle se cristallise un sous-genre romanesque qui connaît une fortune

considérable et se distingue peu à peu, au confluent de tendances romantiques et réalistes, du genre du roman sentimental : on le désigne parfois sous l’appellation de « roman de mariage » ou « roman matrimonial », dans lequel le mariage, qu’il soit à venir ou déjà acté, est représenté tour à tour comme un but désirable pour les personnages ou comme un obstacle au bonheur véritable.

Articulant, avec une perspective souvent critique, la représentation des rapports sociaux entre les sexes et la tension entre amour et mariage, ces oeuvres, qu’une lecture naïve voudrait réduire à de simples « histoires d’amour », révèlent au contraire des ambitions beaucoup plus vastes, relevant, comme on l’étudiera en prenant pour exemples trois oeuvres datant du tout début du XIXe siècle, d’une vision politique libérale et proto-féministe (traitement de l’intrigue d’un amour malheureux sous le prisme d’une caractérologie des nations chez Madame de Staël), d’une ambition expérimentale et subversive (représentation de l’attraction amoureuse à travers une métaphore chimique chez Goethe), d’une ironie discrètement corrosive portée sur la condition féminine et sur

le romantisme (relecture parodique du roman sentimental et satire moraliste chez Jane Austen). On se penchera également sur la déconstruction et la mise à l’épreuve de ce sous-genre romanesque à l’époque contemporaine à travers le regard du romancier américain Jeffrey Eugenides.

considérable et se distingue peu à peu, au confluent de tendances romantiques et réalistes, du genre du roman sentimental : on le désigne parfois sous l’appellation de « roman de mariage » ou « roman matrimonial », dans lequel le mariage, qu’il soit à venir ou déjà acté, est représenté tour à tour comme un but désirable pour les personnages ou comme un obstacle au bonheur véritable.

Articulant, avec une perspective souvent critique, la représentation des rapports sociaux entre les sexes et la tension entre amour et mariage, ces oeuvres, qu’une lecture naïve voudrait réduire à de simples « histoires d’amour », révèlent au contraire des ambitions beaucoup plus vastes, relevant, comme on l’étudiera en prenant pour exemples trois oeuvres datant du tout début du XIXe siècle, d’une vision politique libérale et proto-féministe (traitement de l’intrigue d’un amour malheureux sous le prisme d’une caractérologie des nations chez Madame de Staël), d’une ambition expérimentale et subversive (représentation de l’attraction amoureuse à travers une métaphore chimique chez Goethe), d’une ironie discrètement corrosive portée sur la condition féminine et sur

le romantisme (relecture parodique du roman sentimental et satire moraliste chez Jane Austen). On se penchera également sur la déconstruction et la mise à l’épreuve de ce sous-genre romanesque à l’époque contemporaine à travers le regard du romancier américain Jeffrey Eugenides.

- استاد: Marie Kergoat

Ce TD vient en complément du cours magistral de Marion Bally consacré au roman épistolaire. Il sera l’occasion d’interroger les « chaînes secrètes » qui lient amour et pouvoir dans deux œuvres complètes : "Les Lettres persanes" de Montesquieu (1721), et "Les Liaisons dangereuses" de Laclos (1782). L’étude par extraits de "La Nouvelle Héloïse" (1761) sera réalisée en CM.

Éditions de référence : "Les Lettres persanes", éd. Le Livre de Poche, Paul Vernière, mise à jour par C. Volpilhac-Auger, 2006 ; "Les Liaisons dangereuses", éd. Le Livre de Poche, Michel Delon, 2002.

Éditions de référence : "Les Lettres persanes", éd. Le Livre de Poche, Paul Vernière, mise à jour par C. Volpilhac-Auger, 2006 ; "Les Liaisons dangereuses", éd. Le Livre de Poche, Michel Delon, 2002.

- استاد: Elisabeth Ginot

- استاد: Elisabeth Ginot

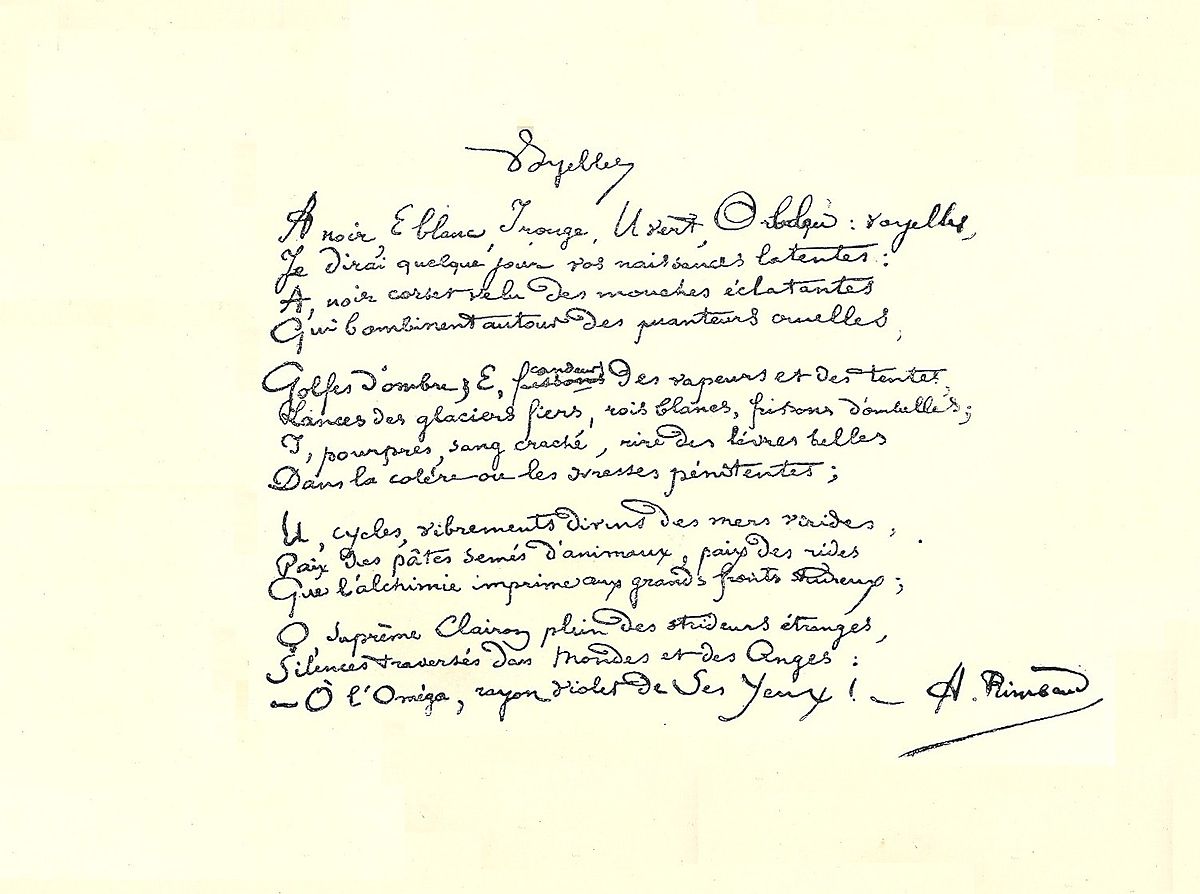

Ce cours propose une introduction à la versification française. Après l’analyse des spécificités de la

versification française (le rythme et le mètre, le syllabisme), le cours proposera un rappel sur les règles de la versification dite « classique », afin d’analyser leur émergence, leur évolution. On considérera en effet les mètres, leurs combinaisons, les rimes, les strophes et les formes fixes dans une perspective diachronique. L’objectif sera de connaître les bases des règles et des usages de la versification française pour mieux mesurer le caractère signifiant des écarts qu’expérimentent poètes et dramaturges à partir de l’époque romantique. Au-delà de l’analyse technique, on envisagera ainsi la versification en tant que vecteur de sens dans l’acte de communication littéraire.

versification française (le rythme et le mètre, le syllabisme), le cours proposera un rappel sur les règles de la versification dite « classique », afin d’analyser leur émergence, leur évolution. On considérera en effet les mètres, leurs combinaisons, les rimes, les strophes et les formes fixes dans une perspective diachronique. L’objectif sera de connaître les bases des règles et des usages de la versification française pour mieux mesurer le caractère signifiant des écarts qu’expérimentent poètes et dramaturges à partir de l’époque romantique. Au-delà de l’analyse technique, on envisagera ainsi la versification en tant que vecteur de sens dans l’acte de communication littéraire.

- استاد: Esther Pinon