UEO Que peut la littérature contemporaine ?

Charline Pluvinet

Charline Pluvinet

- استاد: Charline Pluvinet

- استاد: Dario Alparone

- استاد: Lucas Demay

- استاد: Gwenola Druel

- استاد: Lyasmine Kessaci

- استاد: Giorgia Tiscini

Cet enseignement d’ouverture est proposé par plusieurs enseignants-chercheurs de divers départements de l’université Rennes2, pour croisés leurs « regards » leurs recherches sur la maladie mentale. Si le cours est porté par le département de psychologie et plus particulièrement les enseignants chercheurs du laboratoire RPPsy : Psychopathologie clinique et psychanalyse. Nous avons conçu cet enseignement en étroite collaboration avec des enseignants chercheurs du département d’histoire de l’art et du département de Lettres ; les interventions des uns et des autres courants sur le premier et deuxième semestre, puisque cette UEO est construite sur deux semestres et propose des interventions différentes au S5 et au S6 (autre espace cursus) et on peut s'inscrire à chacun des semestres indépendamment.

Ce cours est utile à tout usage professionnel et personnel quant à la maladie psychique. Il prépare l’étudiant à une analyse de l’usage des signifiants dans son époque, du lien social dans lequel il est, des usages de sa civilisation et de leurs malaises. Entre culture générale et analyse des discours et des pratiques du siècle auquel il participe.

Pour ce premier semestre : cette UEO ouvre une réflexion non seulement sur une approche historique de la maladie psychique (mentale) et des pratiques de soins, sur la psychose sur le lien entre la création littéraire et la mélancolie, le lien entre le maladie psychique dans l’art et la fiction ; mais aussi une initiation aux débats actuels dans le champ du psychique : sur la dépression, sur le didact du sport, la théorie du bonheur et du bien être, sur l'empire des coaches, sur à la maladie psychique .

Ce cours est utile à tout usage professionnel et personnel quant à la maladie psychique. Il prépare l’étudiant à une analyse de l’usage des signifiants dans son époque, du lien social dans lequel il est, des usages de sa civilisation et de leurs malaises. Entre culture générale et analyse des discours et des pratiques du siècle auquel il participe.

Pour ce premier semestre : cette UEO ouvre une réflexion non seulement sur une approche historique de la maladie psychique (mentale) et des pratiques de soins, sur la psychose sur le lien entre la création littéraire et la mélancolie, le lien entre le maladie psychique dans l’art et la fiction ; mais aussi une initiation aux débats actuels dans le champ du psychique : sur la dépression, sur le didact du sport, la théorie du bonheur et du bien être, sur l'empire des coaches, sur à la maladie psychique .

- استاد: Laetitia Belle

- استاد: Myriam Cherel

- استاد: Mickael Peoc H

- استاد: Francois Tremolieres

- استاد: Camille Veit

- استاد: Dario Alparone

- استاد: Pierre Bert

- استاد: David Monnier

- استاد: Giorgia Tiscini

- استاد: Yohan Trichet

- استاد: Maxime Annequin

- استاد: Pierre Bonny

- استاد: Emmanuelle Borgnis-Desbordes

- استاد: Myriam Cherel

- استاد: Francois Tremolieres

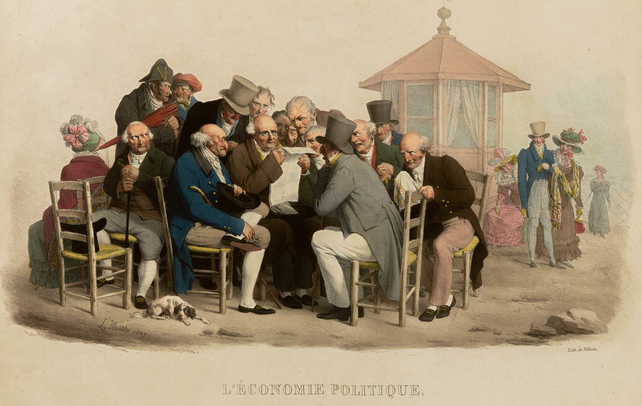

Ce cours d'économie politique a pour objectifs de vous présenter les différents courants de pensée en économie. Il vise à remettre la production des idées et des analyses économiques dans leurs contextes politique, social, économique.

L'objectif est d'acquérir une culture générale économique afin de développer un esprit critique sur les discours économiques actuels.

L'objectif est d'acquérir une culture générale économique afin de développer un esprit critique sur les discours économiques actuels.

- استاد: Leo Charles

- استاد: Yann Guy

- استاد: Samuel Gicquel

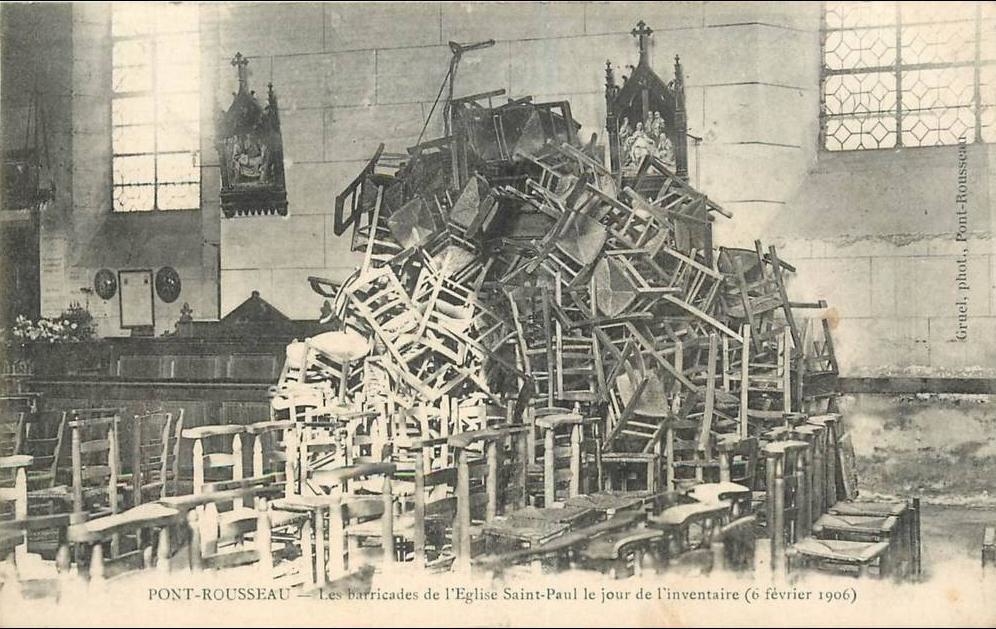

Environnement, santé, démocratie, travail : les motifs de mobilisations collectives pour défendre une cause ou s’opposer à une réforme gouvernementale sont multiples dans les sociétés contemporaines. Ce cours se propose de les mettre en perspective historique et géographique. Il s’agira d’abord de comprendre ces mobilisations dans le temps long et de restituer la manière dont se sont formés des "répertoires de l’action collective" (C. Tilly) au sein des sociétés pour contester ou réclamer : révoltes rurales et urbaines, grèves, révolutions, pétitions, de l’imprimé à internet, et d’autres formes encore d'initiatives des gouvernés à l’adresse des gouvernants.

Le cours développera ensuite les approches de la mobilisation collective en géographie sociale, en empruntant aux sciences politiques et en illustrant le propos par de nombreux exemples à toutes les échelles, du local à l'international. Seront en particulier explicitées des grilles d'analyse des conflits d’aménagement de l'espace (espaces de mobilisation, espace de référence et échelon cible) et des notions clés de compréhension du passage à l'action collective (concernement, cadres de l'expérience, ressources et organisation en réseau). L'entrée thématique de l'eau et de la citoyenneté fera l'objet d'une partie de ce volet géographie.

Le cours développera ensuite les approches de la mobilisation collective en géographie sociale, en empruntant aux sciences politiques et en illustrant le propos par de nombreux exemples à toutes les échelles, du local à l'international. Seront en particulier explicitées des grilles d'analyse des conflits d’aménagement de l'espace (espaces de mobilisation, espace de référence et échelon cible) et des notions clés de compréhension du passage à l'action collective (concernement, cadres de l'expérience, ressources et organisation en réseau). L'entrée thématique de l'eau et de la citoyenneté fera l'objet d'une partie de ce volet géographie.

- استاد: Gauthier Aubert

- استاد: Camille Courgeon

- استاد: Anouk Durand-Cavallino

- استاد: Maria Goupil-Travert

- استاد: Philippe Hamon

- استاد: Emmanuelle Hellier

Dès l’Antiquité, des athlètes s’affrontent, dans des enceintes dédiées, à la course, la lutte, la boxe ou encore au pentathlon, animés par une soif effrénée de victoires et de gloire. Les champions grecs sont célébrés dans des poèmes, statufiés, couverts d’honneurs par leur cité d’origine et immortalisés dans la mémoire collective. Ce n’est guère qu’à la fin de l’Antiquité que le sport va subir le début d’une longue éclipse, pour ne renaître de ses cendres qu’à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre tout d’abord, puis progressivement dans le reste du monde occidental et dans l’ensemble du monde habité. En dépit de son immense popularité, le regard porté sur le sport n’est pas sans contradiction : la culture judéo-chrétienne a longtemps accordé le primat aux choses de l’esprit sur celles du corps, engendrant un mépris durable, dans le monde savant, à l’égard du sport et des pratiques corporelles. En vertu de cette hiérarchie, l’école serait préférable au gymnase et le musée au stade. Pourtant, le sport, au-delà de ses plaisirs et enjeux propres, constitue un reflet de son époque et un poste d’observation précieux des cultures dans lesquelles il prospère.

Dans une démarche pluridisciplinaire, combinant histoire comparée, anthropologie, sociologie et philosophie, on abordera le sport et ses évolutions, en enjambant les époques, depuis les temps anciens jusqu’aux événements les plus contemporains. On étudiera tour à tour l’évolution du concept de sport, les raisons, changeantes, de s’adonner au sport, la figure sociale de l’athlète et le poids des origines socio-économiques, l’importance des assignations de genre, l’érotique athlétique, la place du sacré dans le système sportif, l’émergence du principe de la préparation athlétique et le rapport à la performance et au dopage, les formes de la fraude, l’idéal amateur et les carrières athlétiques, la standardisation et le goût des records, ou encore les conditions du spectacle sportif.

Dans une démarche pluridisciplinaire, combinant histoire comparée, anthropologie, sociologie et philosophie, on abordera le sport et ses évolutions, en enjambant les époques, depuis les temps anciens jusqu’aux événements les plus contemporains. On étudiera tour à tour l’évolution du concept de sport, les raisons, changeantes, de s’adonner au sport, la figure sociale de l’athlète et le poids des origines socio-économiques, l’importance des assignations de genre, l’érotique athlétique, la place du sacré dans le système sportif, l’émergence du principe de la préparation athlétique et le rapport à la performance et au dopage, les formes de la fraude, l’idéal amateur et les carrières athlétiques, la standardisation et le goût des records, ou encore les conditions du spectacle sportif.

- استاد: Jean-Manuel Roubineau

L'UEO est composée de 2 enseignements

- Héros et dieux dans les mondes mondes grecs et romains

- Christianisme et nouveau monde à l'époque par moderne

- استاد: Gaëlle Bosseman

- استاد: Anne Gangloff

- استاد: Solenn Mabo

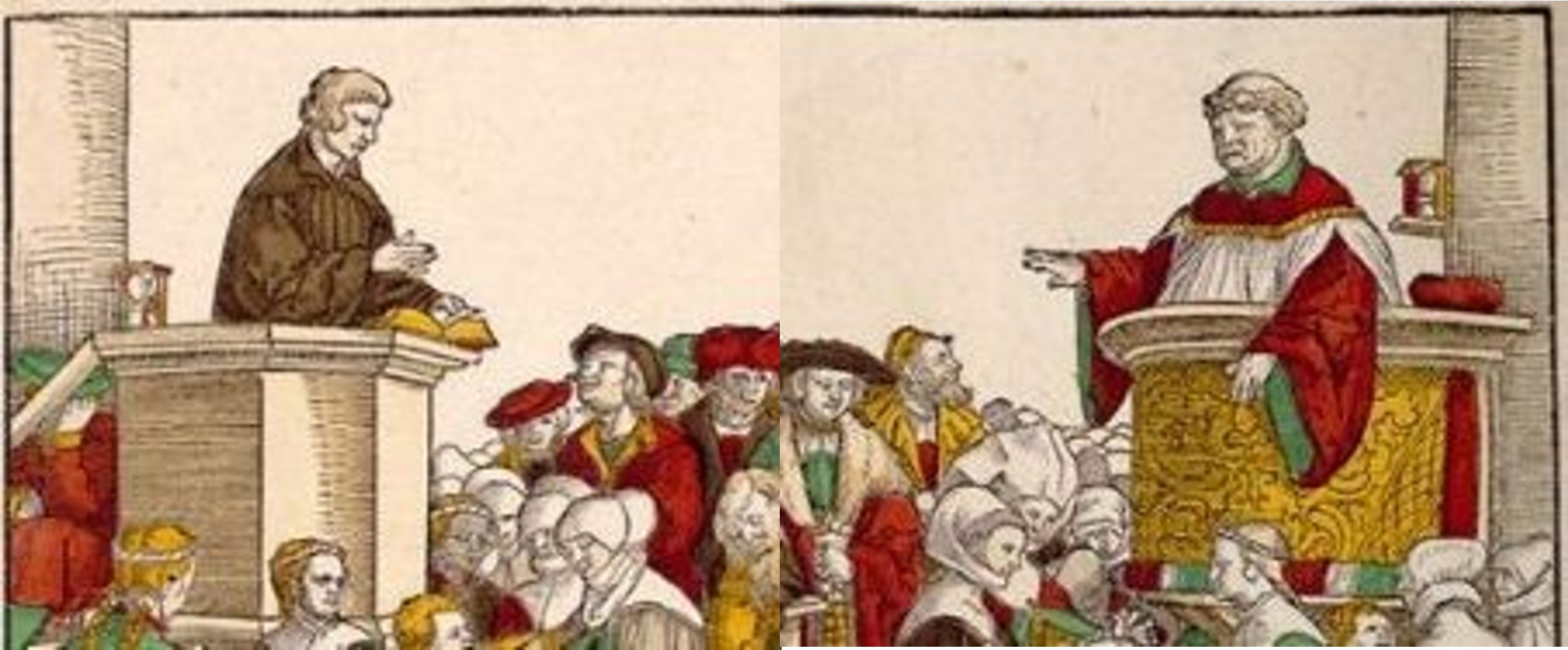

Sont proposés ici les diaporamas correspondant aux séances de cours magistral assurées par deux enseignants dans le cadre de l'UEO Fait religieux - semestre 4, 1ère partie (2025-2026)

- Georges Provost : "Christianisme des Temps modernes : Europe et Nouveaux Mondes"

- Rosa De Marco : "Les Réformes et les images".

- Georges Provost : "Christianisme des Temps modernes : Europe et Nouveaux Mondes"

- Rosa De Marco : "Les Réformes et les images".

- استاد: Rosa De Marco

- استاد: Georges Provost

CORPS ET GENRE

À la croisée de la sociologie du genre, du corps, du sport, de la culture, des apparences et de l’éducation, un premier axe explicite les processus d’une construction sociale plurielle des corps. Placer le corps au centre de ce cours sur le genre suppose de démêler la question des fondements biologiques et sociaux à l’origine des rapports de domination entre hommes et femmes. Les jeux de pouvoirs et leurs dissymétries seront mis en lumière dans une dimension à la fois matérielle, symbolique et relationnelle. Un deuxième axe, centré sur l’évolution des normes, des mentalités et des pratiques sexuelles, mobilise des approches disciplinaires croisées (histoire, démographie, droit, sociologie, médecine) pour saisir les politiques sexuelles dans la France des XIXe et XXe siècles.

À la croisée de la sociologie du genre, du corps, du sport, de la culture, des apparences et de l’éducation, un premier axe explicite les processus d’une construction sociale plurielle des corps. Placer le corps au centre de ce cours sur le genre suppose de démêler la question des fondements biologiques et sociaux à l’origine des rapports de domination entre hommes et femmes. Les jeux de pouvoirs et leurs dissymétries seront mis en lumière dans une dimension à la fois matérielle, symbolique et relationnelle. Un deuxième axe, centré sur l’évolution des normes, des mentalités et des pratiques sexuelles, mobilise des approches disciplinaires croisées (histoire, démographie, droit, sociologie, médecine) pour saisir les politiques sexuelles dans la France des XIXe et XXe siècles.

- استاد: Barbara Fontar

- استاد: Gaelle Sempe Huard

- استاد بدون حق ویرایش: Fabien Lostec

- استاد: Carine Ollivier Francois

- استاد: Nadia Ouabdelmoumen

- استاد: Anne Atlan

- استاد: Melanie Congretel

Cours Laurence Le Dû

Ce cours se situe dans la perspective d'une découverte d'un thème spécialisé dans une perspective pluri-disciplinaire. Il permettra de mener une réflexion sur les rapports entre les sociétés humaines et les animaux.

L'histoire de l’humanité est étroitement imbriquée à l’histoire des animaux, dans leur intimité génétique, leur répartition spatiale, leur impact environnemental, leur devenir. La réflexion proposée s’articule sur des études de cas concrets des entrées historiques, écologiques, économiques, sociales et culturelles, car les études animales au sens large interrogent notre rapport au monde, via l’alimentation et l'élevage en particulier.

L'exemple des abeilles servira de fil conducteur pour explorer ces interactions.

Ce cours se situe dans la perspective d'une découverte d'un thème spécialisé dans une perspective pluri-disciplinaire. Il permettra de mener une réflexion sur les rapports entre les sociétés humaines et les animaux.

L'histoire de l’humanité est étroitement imbriquée à l’histoire des animaux, dans leur intimité génétique, leur répartition spatiale, leur impact environnemental, leur devenir. La réflexion proposée s’articule sur des études de cas concrets des entrées historiques, écologiques, économiques, sociales et culturelles, car les études animales au sens large interrogent notre rapport au monde, via l’alimentation et l'élevage en particulier.

L'exemple des abeilles servira de fil conducteur pour explorer ces interactions.

- استاد: Laurence Le Du

Enquêter et expertiser dans le monde contemporain

Que peut-il y avoir de commun entre l’élucidation d’une affaire criminelle, la description d’un phénomène sociologique et la recension de faits dans un pays en guerre ? Dans tous les cas, la connaissance et/ou la recherche de la vérité procède(nt) - ou devrai(en)t procéder - d’un rassemblement de traces et de témoignages qui, ensemble, forment une enquête. Celui ou celle qui la mène peut aisément être qualifié(e) d’expert dans son domaine, ce qui lui assure une autorité spécifique. Le but de ce cours, assuré conjointement par un historien, un(e) politiste et une géographe consiste à s’interroger à la fois sur l’enracinement de ce mode de connaissance et de légitimation dans les sociétés contemporaines, sur les problèmes transversaux de méthodologie que pose le fait d’ambitionner la présentation de vérités sur des faits naturels ou sociaux et sur le statut professionnel, politique et social toujours en question de l’enquêteur/expert. Dans la première partie du cours, on s’intéressera à la floraison des formes de l’enquête (administrative, sociale puis sociologique, policière, journalistique etc.) de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Dans la deuxième partie du cours seront particulièrement développées la méthodologie des enquêtes sociologiques contemporaines. Enfin, on s’interrogera dans une dernière séquence pédagogique sur un cas précis, les modalités contemporaines de l’expertise en géographie et aménagement, qui s’inscrit dans un triptyque reliant trois composantes de l’action sur l’espace : savoir, pouvoir et territoires.

Que peut-il y avoir de commun entre l’élucidation d’une affaire criminelle, la description d’un phénomène sociologique et la recension de faits dans un pays en guerre ? Dans tous les cas, la connaissance et/ou la recherche de la vérité procède(nt) - ou devrai(en)t procéder - d’un rassemblement de traces et de témoignages qui, ensemble, forment une enquête. Celui ou celle qui la mène peut aisément être qualifié(e) d’expert dans son domaine, ce qui lui assure une autorité spécifique. Le but de ce cours, assuré conjointement par un historien, un(e) politiste et une géographe consiste à s’interroger à la fois sur l’enracinement de ce mode de connaissance et de légitimation dans les sociétés contemporaines, sur les problèmes transversaux de méthodologie que pose le fait d’ambitionner la présentation de vérités sur des faits naturels ou sociaux et sur le statut professionnel, politique et social toujours en question de l’enquêteur/expert. Dans la première partie du cours, on s’intéressera à la floraison des formes de l’enquête (administrative, sociale puis sociologique, policière, journalistique etc.) de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Dans la deuxième partie du cours seront particulièrement développées la méthodologie des enquêtes sociologiques contemporaines. Enfin, on s’interrogera dans une dernière séquence pédagogique sur un cas précis, les modalités contemporaines de l’expertise en géographie et aménagement, qui s’inscrit dans un triptyque reliant trois composantes de l’action sur l’espace : savoir, pouvoir et territoires.

- استاد: Sarah Gardin

- استاد: Anthony Hamon

- استاد: Emmanuelle Hellier

- استاد: Pierre Karila-Cohen

- استاد: Laurence Le Du

- استاد: Philippe Le Guern

- استاد: Elodie Merlot

- استاد: Veronique Van Tilbeurgh

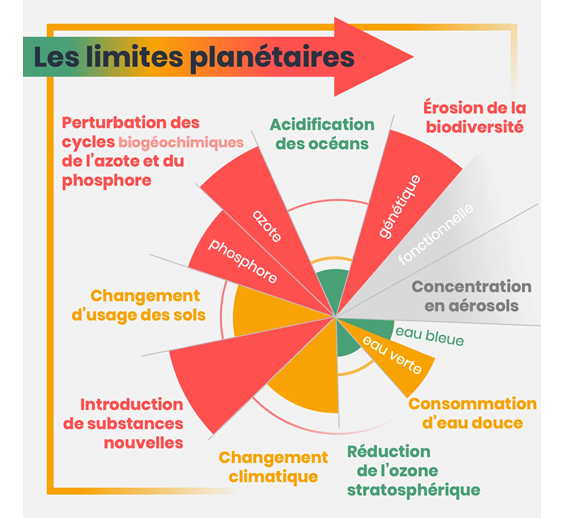

Ce cours doit permettre aux étudiant.e.s à partir d’une solide culture sur le concept de développement durable (DD) de comprendre et de respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale que la notion implique. L’enjeu est de leur permettre de mobiliser les principaux concepts des sciences sociales afférents au DD (économie, gestion, et sociologie) pour identifier les principales responsabilités d'une organisation publique ou privée qui engagent ses relations avec l'ensemble de ses parties prenantes. Ce cours permet de prendre du recul face à de grands enjeux sociétaux qui nécessitent des approches interdisciplinaires et transversales ayant pour fondement les notions de démocratie, de justice, d'égalité, de responsabilité, et de citoyenneté. La finalité de cet enseignement est de dispenser les compétences nécessaires aux choix éclairés dans un monde complexe, incertain et évolutif : il donne ainsi du sens à l’action du professionnel comme du citoyen.

Ce cours se décompose en 4 parties :

1) Introduction à l’Économie du DD (B. Quenault)

2) Introduction à la Sociologie du DD (J.M. Le Bot)

3) Introduction à l’aménagement et à l'urbanisme durable (H. Bailleul)

4) Dimensions environnementales de l’économie sociale et solidaire (ESS), acteurs et système (P. Glémain)

Coordinatrice de l'UEO : beatrice.quenault@univ-rennes2.fr (département AES, UFR sciences sociales)

Ce cours se décompose en 4 parties :

1) Introduction à l’Économie du DD (B. Quenault)

2) Introduction à la Sociologie du DD (J.M. Le Bot)

3) Introduction à l’aménagement et à l'urbanisme durable (H. Bailleul)

4) Dimensions environnementales de l’économie sociale et solidaire (ESS), acteurs et système (P. Glémain)

Coordinatrice de l'UEO : beatrice.quenault@univ-rennes2.fr (département AES, UFR sciences sociales)

- استاد: Helene Bailleul

- استاد: Pascal Glemain

- استاد: Jean-Michel Le Bot

- استاد: Beatrice Quenault

Ce cours s'organise en deux temps :

- Un premier volet (S. Mabo) examine comment les rapports entre masculin et féminin se construisent au croisement des discours, des représentations et des pratiques sociales, culturelles et politiques (16e-18e siècles). Quels étaient les identités et les rapports de genre dans les sociétés de l’époque moderne ? Comment étaient-ils construits, vécus, pensés ? Alors que l'idée d'égalité s'affirme au XVIIIe siècle, les conceptions du genre sont-elles transformées par les évolutions intellectuelles (Lumières) ou les ruptures politiques (Révolution française) ?

- Un deuxième axe (A. Lefèvre Berthelot) met la focale sur le XXe siècle : il propose une introduction aux textes théoriques majeurs et aux concepts qui ont permis de penser le genre au XXe siècle (Woolf, Mead, Beauvoir, Delphy, Butler, Lorde, Crenshaw…), s’appuyant sur la lecture et la contextualisation des textes et de leur réception.

- Un premier volet (S. Mabo) examine comment les rapports entre masculin et féminin se construisent au croisement des discours, des représentations et des pratiques sociales, culturelles et politiques (16e-18e siècles). Quels étaient les identités et les rapports de genre dans les sociétés de l’époque moderne ? Comment étaient-ils construits, vécus, pensés ? Alors que l'idée d'égalité s'affirme au XVIIIe siècle, les conceptions du genre sont-elles transformées par les évolutions intellectuelles (Lumières) ou les ruptures politiques (Révolution française) ?

- Un deuxième axe (A. Lefèvre Berthelot) met la focale sur le XXe siècle : il propose une introduction aux textes théoriques majeurs et aux concepts qui ont permis de penser le genre au XXe siècle (Woolf, Mead, Beauvoir, Delphy, Butler, Lorde, Crenshaw…), s’appuyant sur la lecture et la contextualisation des textes et de leur réception.

- استاد: Anais Le Fevre-Berthelot

- استاد: Solenn Mabo

- استاد: Sylvain Delouvee

- استاد: Cinzia Guarnaccia

- استاد: Floriane Hanzo

- استاد: Abdul Rahman Rasho

- استاد: Benoit Teste

« Afrique ». Des forêts vierges, des montagnes majestueuses entourées de savane, des oasis luxuriantes, des plaines désertiques évoluant au rythme de la vie animale, des lions, des éléphants, des girafes et des rhinocéros qui règnent en maîtres sur la nature, loin de la civilisation. Nous avons tous ces images en tête. Il s’en dégage un sentiment d’éternité, une émotion rassurante face aux dégâts que cause partout ailleurs la modernité, la « nôtre ».

Mais cette Afrique n’existe pas. Elle n’a jamais existé et le problème, c’est que nous sommes convaincus du contraire. Plus la nature disparaît en Occident et plus nous la fantasmons en Afrique, comme en Asie. Plus nous détruisons la nature ici, et plus nous essayons de la sauver là-bas. Avec l’Unesco, le WWF (World Wildlife Fund) ou l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), nous croyons protéger les dernières traces d’un monde autrefois vierge et sauvage, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais en réalité, ces institutions organisent la naturalisation à marche forcée de toute une partie du monde : mettre des territoires en parc, y interdire l’agriculture, exclure les hommes, faire disparaître leurs champs et leurs pâturages pour créer un monde soi-disant naturel, où l’homme n’est pas.

Or, ce combat ne change absolument rien à la destruction de la biodiversité. Pire, ses effets sont désastreux pour tous les occupants de la nature. Déplacements forcés, amendes, peines de prison, déstructuration sociale, passages à tabac, parfois viols et même meurtres, telles sont les conséquences catastrophiques des politiques globales de protection de la nature.

En décryptant les mécanismes de ce colonialisme vert, ce cours vise alors trois objectifs :

• Acquérir des connaissances (inter)disciplinaires : (histoire) comprendre que l’idée de nature est le produit de temps qui s’accumulent ; (géographie) envisager la nature comme une ressource, une représentation et un territoire de projet ; (science politique) appréhender les échelles locales, nationales et internationales des politiques globales ; (anthropologie) saisir au ras du sol les rapports sociaux à la nature ; (sociologie) éclairer le rôle des institutions internationales et de leurs experts.

• Développer des compétences : un travail sur article pour maîtriser l’anglais et mieux synthétiser ses connaissances à l’écrit ; un travail de groupe pour parfaire la restitution écrite et orale de savoirs empiriques et la mise en pratique écrite et orale d’acquis théoriques.

• Améliorer les chances de réussite en master : avec une réelle connaissance de territoires africains et asiatiques, et une capacité à appréhender socialement la crise écologique actuelle et sa (non-)résolution, les étudiant.e.s renforceront leur capacité à intégrer des Masters recherche (sur l’Afrique ou l’Asie) et professionnels (sur la Coopération internationale, le Développement, l’Environnement ou les Sciences politiques internationales).

Mais cette Afrique n’existe pas. Elle n’a jamais existé et le problème, c’est que nous sommes convaincus du contraire. Plus la nature disparaît en Occident et plus nous la fantasmons en Afrique, comme en Asie. Plus nous détruisons la nature ici, et plus nous essayons de la sauver là-bas. Avec l’Unesco, le WWF (World Wildlife Fund) ou l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), nous croyons protéger les dernières traces d’un monde autrefois vierge et sauvage, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais en réalité, ces institutions organisent la naturalisation à marche forcée de toute une partie du monde : mettre des territoires en parc, y interdire l’agriculture, exclure les hommes, faire disparaître leurs champs et leurs pâturages pour créer un monde soi-disant naturel, où l’homme n’est pas.

Or, ce combat ne change absolument rien à la destruction de la biodiversité. Pire, ses effets sont désastreux pour tous les occupants de la nature. Déplacements forcés, amendes, peines de prison, déstructuration sociale, passages à tabac, parfois viols et même meurtres, telles sont les conséquences catastrophiques des politiques globales de protection de la nature.

En décryptant les mécanismes de ce colonialisme vert, ce cours vise alors trois objectifs :

• Acquérir des connaissances (inter)disciplinaires : (histoire) comprendre que l’idée de nature est le produit de temps qui s’accumulent ; (géographie) envisager la nature comme une ressource, une représentation et un territoire de projet ; (science politique) appréhender les échelles locales, nationales et internationales des politiques globales ; (anthropologie) saisir au ras du sol les rapports sociaux à la nature ; (sociologie) éclairer le rôle des institutions internationales et de leurs experts.

• Développer des compétences : un travail sur article pour maîtriser l’anglais et mieux synthétiser ses connaissances à l’écrit ; un travail de groupe pour parfaire la restitution écrite et orale de savoirs empiriques et la mise en pratique écrite et orale d’acquis théoriques.

• Améliorer les chances de réussite en master : avec une réelle connaissance de territoires africains et asiatiques, et une capacité à appréhender socialement la crise écologique actuelle et sa (non-)résolution, les étudiant.e.s renforceront leur capacité à intégrer des Masters recherche (sur l’Afrique ou l’Asie) et professionnels (sur la Coopération internationale, le Développement, l’Environnement ou les Sciences politiques internationales).

- استاد: Jonas Matheron

- استاد: Johan Oszwald

Bienvenue dans le cours UEO Genre

Genre et sociabilités au XVIIIe siècle (pas de XIXe s cette année)

12 séances assurées par aurélie chatenet-calyste,

le mercredi de 13h45 à 15h45

Genre et sociabilités au XVIIIe siècle (pas de XIXe s cette année)

12 séances assurées par aurélie chatenet-calyste,

le mercredi de 13h45 à 15h45

- استاد: Aurelie Chatenet-Calyste

Dans cet espace cours, vous pourrez retrouver les documents que mettront à votre disposition les enseignants de TD.

- استاد: Caroline Boisleve Oppitz

- استاد: Camille Dupret

- استاد: Nathalie Marec Breton

- استاد: Virginie Messina

- استاد: Marie Moubeche

- استاد: Agnes Viry

- استاد: Elodie Bara

- استاد: Clement De Guibert

- استاد: Audrey Jacquet

- استاد: Thierry Lefort

- استاد: Christophe Pecqueur

- استاد: Christophe Pecqueur

- استاد: Jean-Claude Quentel

Description du cours et objectifs :

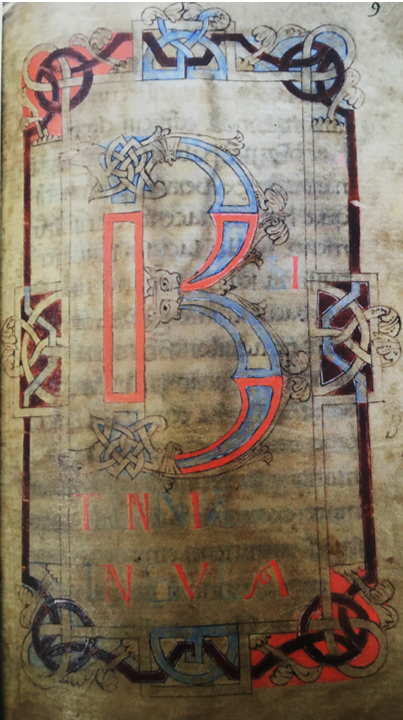

Centrés sur la littérature et l’histoire de l’art, les enseignements sont organisés de manière à croiser les divers champs de connaissance relatifs aux mondes celtiques, tels que l’histoire de l’art celtique d’Europe continentale (Ve-Ier siècles av. J.-C.), de Grande-Bretagne et d’Irlande (Ve siècle av. J.-C. – Xe siècle ap. J.-C.), la littérature médiévale (XIIe-XIVe siècles) et ses possibles liens avec la culture celtique, les relectures celtisantes des textes médiévaux (XIXe-XXIe siècles), la littérature bretonne et ses rapports avec les autres littératures celtiques (XIVe-XXIe siècles).

Dans le cadre de la pluridisciplinarité de ces enseignements, les Celtes de l’antiquité, les civilisations de langue celtique, les littératures médiévales continentale et insulaire sont analysés dans un cadre chronologique, géographique et conceptuel précis. Les aspects méthodologiques des champs disciplinaires abordés - histoire de l’art et littérature - et les spécificités des différentes périodes - antiquité, Moyen Age, époques moderne et contemporaine - contribuent au développement de l’esprit critique. Les compétences visées sont l’acquisition progressive d’une bonne connaissance des œuvres majeures et des mouvements littéraires et artistiques dont celles-ci sont issues.

Grâce à la mise en commun des méthodes de travail propres à l’histoire de l’art et à la littérature, l’acquisition des connaissances se trouve facilitée par la transversalité des recherches relatives aux mondes celtiques.

L’objectif des cours est de permettre aux étudiants.es qui s’intéressent aux Celtes, quelle que soit leur formation, de développer leur culture générale en analysant textes et images dans leur contexte historique, idéologique, linguistique, culturel.

L’évaluation portera sur l’ensemble du cours et prendra la forme d’un QCM et d’un test de connaissance exigeant des réponses rédigées. Cette évaluation se fera en temps limité et fera l’objet d’une notation commune.

Centrés sur la littérature et l’histoire de l’art, les enseignements sont organisés de manière à croiser les divers champs de connaissance relatifs aux mondes celtiques, tels que l’histoire de l’art celtique d’Europe continentale (Ve-Ier siècles av. J.-C.), de Grande-Bretagne et d’Irlande (Ve siècle av. J.-C. – Xe siècle ap. J.-C.), la littérature médiévale (XIIe-XIVe siècles) et ses possibles liens avec la culture celtique, les relectures celtisantes des textes médiévaux (XIXe-XXIe siècles), la littérature bretonne et ses rapports avec les autres littératures celtiques (XIVe-XXIe siècles).

Dans le cadre de la pluridisciplinarité de ces enseignements, les Celtes de l’antiquité, les civilisations de langue celtique, les littératures médiévales continentale et insulaire sont analysés dans un cadre chronologique, géographique et conceptuel précis. Les aspects méthodologiques des champs disciplinaires abordés - histoire de l’art et littérature - et les spécificités des différentes périodes - antiquité, Moyen Age, époques moderne et contemporaine - contribuent au développement de l’esprit critique. Les compétences visées sont l’acquisition progressive d’une bonne connaissance des œuvres majeures et des mouvements littéraires et artistiques dont celles-ci sont issues.

Grâce à la mise en commun des méthodes de travail propres à l’histoire de l’art et à la littérature, l’acquisition des connaissances se trouve facilitée par la transversalité des recherches relatives aux mondes celtiques.

L’objectif des cours est de permettre aux étudiants.es qui s’intéressent aux Celtes, quelle que soit leur formation, de développer leur culture générale en analysant textes et images dans leur contexte historique, idéologique, linguistique, culturel.

L’évaluation portera sur l’ensemble du cours et prendra la forme d’un QCM et d’un test de connaissance exigeant des réponses rédigées. Cette évaluation se fera en temps limité et fera l’objet d’une notation commune.

- استاد: Virginie Defente

- استاد: Erwan Hupel

- استاد: Marie Jacob-Yapi

- استاد: Herve Le Bihan

- استاد: Fabienne Pomel

- استاد: Dayle David

- استاد: Cinzia Guarnaccia

- استاد: Philip Milburn

- استاد: Abdul Rahman Rasho

- استاد: Alain Somat

- استاد: Benoit Teste

- استاد: Marion Thorel

- استاد: Maud Besancon

- استاد: Fabien Carreras

- استاد: Lise Lemoine

- استاد: Nathalie Marec Breton

- استاد: Anne Atlan

- استاد: Melanie Congretel

- استاد: Simon Dufour

- استاد: Veronique Van Tilbeurgh

- استاد: Eric Collias

- استاد: Simon Dufour

- استاد: Benoit Feildel

- استاد: Laurence Le Du

- استاد: Marie Josephe Menozzi

- استاد: Beatrice Quenault

- استاد: Veronique Van Tilbeurgh

- استاد: Helene Bailleul

- استاد: Valerie Bonnardot

- استاد: Adeline Cotonnec

- استاد: Vincent Dubreuil

- استاد: Simon Dufour

- استاد: Cyria Emelianoff

- استاد: Emmanuelle Hellier

- استاد: Baptiste Marteau

- استاد: Johan Oszwald

Ce cours se déroule en deux parties comme au premier semestre :

1ere partie : Sciences de l'éducation - CREAD / Usages et pratiques du numérique

Entre le développement des compétences numériques et l'alimentation d'une culture numérique, le numérique est aujourd'hui partout et touche la quasi-totalité des activités humaines. Ce cours dépliera : 1°) l’activité de médiation numérique exercée par un grand nombre de professionnels qui ont vu leur métier bousculé par cette transition numérique et présentera les grands principes de la médiation numérique et ses enjeux; 2°) les pratiques numériques des personnes à la rue, inscrites à la fois dans le quotidien de la survie et dans une perspective biographique de lutte pour le maintien des identités sociales; 3°) l’intensité des pratiques audionumériques d’écoute et/ou de productions musicales personnelles de jeunes en situation de disqualification scolaire, qui pourtant demeure invisible au regard de l’institution éducative, y compris en Éducation musicale, dont l’attachement historique et structurel à une forme scripturale scolaire continue d’y entraver, d’une part, la valorisation des compétences juvéniles induites par ces pratiques émergentes et, d’autre part, l’inclusion en son sein des pratiques musicales sociales de référence :

18/01 : Pascal Plantard – l’E.inclusion

25/01 : Pierre-André Souville – La médiation numérique

1/02 : Yann Guéguen - usages et pratiques numériques des jeunes en disqualification scolaire

8/02 : Marianne Trainoir - Les pratiques numériques des personnes en errance

15/02 : Didier Perret - Les pratiques numériques des enseignants

1/03 : Mickaël Le Mentec - La "fracture numérique »

- 2eme partie :Psychologie clinique et Psychopathologie psychanalytique : Corps, symptômes, santé psychique et numérique

Ce cours examinera les liens entre corps et numérique. Les nouvelles technologies remodèlent en effet notre rapport au corps, produisent de nouveaux symptômes et obligent à repenser les concepts de présence et d’attention. Comment la clinique psychanalytique peut alors éclairer les plaintes et symptômes liés au numérique ? Le numérique peut-il nous enseigner sur ce qu’est « un corps » ? D’autre part, alors que le numérique promet une information dématérialisée, comment composer avec un corps qui s'avè résolument limité. La mort, le sexe, les limites de la mémoire ou encore de la perception sont des frontières que les body hackers explorent, parfois pour nous rappeler que malgré l'appareillage technologique, le malentendu persiste quand des êtres essaient de se lier entre eux. A travers les écrits de quelques pionniers du mouvement, nous interrogerons ce qui résiste à la dématérialisation de la subjectivité humaine.

Enfin ce cours interrogera comment des sujets trouvent à s'exprimer, voir à faire communauté, autour d'un symptôme partagé ou d'un délire individuel. A travers l'exposé de divers figures extravagantes d'internet ainsi que de quelques communautés, nous verrons en quoi la toile est pour certains, un asile bien plus sûr que l'hôpital, ou encore l’usage du numérique très précieux par certains autistes.

08/03 : Giorgia Tiscini : Titre à venir

15/03 : Giorgia Tiscini

22/03 : Maxime Annequin : Titre à venir

29/03 : Myriam : Autisme : Numérique et robotique

05/04 : Maxime Annequin

12/04 : Laetitia Belle : Titre à venir

1ere partie : Sciences de l'éducation - CREAD / Usages et pratiques du numérique

Entre le développement des compétences numériques et l'alimentation d'une culture numérique, le numérique est aujourd'hui partout et touche la quasi-totalité des activités humaines. Ce cours dépliera : 1°) l’activité de médiation numérique exercée par un grand nombre de professionnels qui ont vu leur métier bousculé par cette transition numérique et présentera les grands principes de la médiation numérique et ses enjeux; 2°) les pratiques numériques des personnes à la rue, inscrites à la fois dans le quotidien de la survie et dans une perspective biographique de lutte pour le maintien des identités sociales; 3°) l’intensité des pratiques audionumériques d’écoute et/ou de productions musicales personnelles de jeunes en situation de disqualification scolaire, qui pourtant demeure invisible au regard de l’institution éducative, y compris en Éducation musicale, dont l’attachement historique et structurel à une forme scripturale scolaire continue d’y entraver, d’une part, la valorisation des compétences juvéniles induites par ces pratiques émergentes et, d’autre part, l’inclusion en son sein des pratiques musicales sociales de référence :

18/01 : Pascal Plantard – l’E.inclusion

25/01 : Pierre-André Souville – La médiation numérique

1/02 : Yann Guéguen - usages et pratiques numériques des jeunes en disqualification scolaire

8/02 : Marianne Trainoir - Les pratiques numériques des personnes en errance

15/02 : Didier Perret - Les pratiques numériques des enseignants

1/03 : Mickaël Le Mentec - La "fracture numérique »

- 2eme partie :Psychologie clinique et Psychopathologie psychanalytique : Corps, symptômes, santé psychique et numérique

Ce cours examinera les liens entre corps et numérique. Les nouvelles technologies remodèlent en effet notre rapport au corps, produisent de nouveaux symptômes et obligent à repenser les concepts de présence et d’attention. Comment la clinique psychanalytique peut alors éclairer les plaintes et symptômes liés au numérique ? Le numérique peut-il nous enseigner sur ce qu’est « un corps » ? D’autre part, alors que le numérique promet une information dématérialisée, comment composer avec un corps qui s'avè résolument limité. La mort, le sexe, les limites de la mémoire ou encore de la perception sont des frontières que les body hackers explorent, parfois pour nous rappeler que malgré l'appareillage technologique, le malentendu persiste quand des êtres essaient de se lier entre eux. A travers les écrits de quelques pionniers du mouvement, nous interrogerons ce qui résiste à la dématérialisation de la subjectivité humaine.

Enfin ce cours interrogera comment des sujets trouvent à s'exprimer, voir à faire communauté, autour d'un symptôme partagé ou d'un délire individuel. A travers l'exposé de divers figures extravagantes d'internet ainsi que de quelques communautés, nous verrons en quoi la toile est pour certains, un asile bien plus sûr que l'hôpital, ou encore l’usage du numérique très précieux par certains autistes.

08/03 : Giorgia Tiscini : Titre à venir

15/03 : Giorgia Tiscini

22/03 : Maxime Annequin : Titre à venir

29/03 : Myriam : Autisme : Numérique et robotique

05/04 : Maxime Annequin

12/04 : Laetitia Belle : Titre à venir

- استاد: Maxime Annequin

- استاد: Laetitia Belle

- استاد: Myriam Cherel

- استاد: Jerome Clerget

- استاد: Lucas Demay

- استاد: Marie Poulain Berhault

- استاد: Pierre-Andre Souville

- استاد: Giorgia Tiscini

- استاد: Marianne Trainoir

- استاد: Tony Vanpoucke

- استاد: Laetitia Belle

- استاد: Emmanuelle Borgnis-Desbordes

- استاد: Simon Daniellou

- استاد: Camille Veit

Socialisation de genre, dans la famille, dans les médias

Ce cours dispensé au sein de l'UEO Genre et Société vise à rendre compte des processus sociaux de construction du féminin et du masculin. Après avoir définir le concept de genre, il s'agira d'étudier le processus de socialisation de genre. Nous nous intéresserons en particulier à deux espaces de socialisation : la famille et les médias. Il s’agira de se demander dans quelle mesure la famille et les médias participent de la construction du genre : en quoi ils participent à fabriquer le genre?

Ce cours dispensé au sein de l'UEO Genre et Société vise à rendre compte des processus sociaux de construction du féminin et du masculin. Après avoir définir le concept de genre, il s'agira d'étudier le processus de socialisation de genre. Nous nous intéresserons en particulier à deux espaces de socialisation : la famille et les médias. Il s’agira de se demander dans quelle mesure la famille et les médias participent de la construction du genre : en quoi ils participent à fabriquer le genre?

- استاد: Barbara Fontar

- استاد: Maxime Annequin

- استاد: Laetitia Belle

- استاد: Marie Poulain Berhault

- استاد: Yohan Trichet

UEO L1 Adolescence, corps, violence, adolescence

Semestre 1, “Refus et passages à l’acte à l’adolescence”

Cet enseignement de l’UEO “Adolescence, corps, violence” porte au premier semestre de la Licence 1 sur les différentes formes de refus et de passages à l’acte à l’adolescence, qui impliquent le corps et une certaine violence faite au corps ou faite par le corps.

Le corps n’est pas l’organisme, il relève d’une appropriation subjective qui peut-être plus ou moins problématique selon les configurations cliniques. En particulier à l’adolescence, le statut symbolique du corps est particulièrement mis en évidence dans les conduites de refus et de passage. En effet, la position de l’adolescent, en tant que sujet, peut être comprise comme une position de refus. L’opposition à ce qui est voulu, préconisé, demandé par le monde extérieur (institution familiale, société, discours normatifs) doit en effet être comprise comme la possibilité pour l’adolescent de se différencier. Mais cette affirmation inclut un point de méconnaissance du sujet envers lui-même. Ainsi, la logique de l’acte, ce que veut dire l’acte, n’apparaît que dans un après-coup. Il mobilise nécessairement le corps, dans la mesure où le sujet traduit sa position en acte et donc via le corps. Et d’ailleurs, prendre la parole, en tant qu’adolescent (et à tout âge), pour parler des actes que l’on a posés, parler de la violence que l’on ressent ou que l’on manifeste, nécessite un corps, et en cela le corps est parlant. Dans tous les cas, les tentatives d’individuation à l’adolescence peuvent impliquer des formes de violence dans la mesure où elles opèrent une tentative de séparation, parfois ou justement en l’absence de mots pour le dire. Aussi, il est important de tenir compte du contexte civilisationnel dans lequel on est adolescent, les manifestations de violence pouvant répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans le lien social, elles peuvent aussi traduire ce qui ne va pas dans le lien social.

La fonction des marques corporelles, des phénomènes contemporaines (par ex., radicalisation, hikikomori, etc.), de la délinquance ou des prises de risque sexuek, sera l’occasion à partir de ces manifestations d’en étudier la logique à l’adolescence, telle qu’elle implique le corps et sa potentielle violence.

L'ensemble de l'enseignement est constitué de 4 cours dont certains éléments vont arriver progressivement sur cursus

“Prises de risque liées au infections sexuellement transmissibles à l’adolescence” (Pierre BONNY)

“Violence, passage à l’acte et corps à l’adolescence. Prison, radicalisation, hikikomoris” (Giorgia TISCINI)

"Le retrait pathologique à l'adolescence : perspectives cliniques" (Maxime ANNEQUIN)

"La puberté et le corps à l'adolescence" (Lucas DEMAY)

Calendrier de l’enseignement :

10/09 : Pierre BONNY

17/09 : Giorgia TISCINI

24 /09: Pierre BONNY

01/10: Giorgia TISCINI

08/10: Pierre BONNY

15/10 : Giorgia TISCINI

22/10: Maxime ANNEQUIN

05/11 : Maxime ANNEQUIN

12/11 : Lucas DEMAY

19/11:Lucas DEMAY

26/11 :Lucas DEMAY

03/12 : Maxime ANNEQUIN

Les contraintes d’emploi du temps des enseignant.e.s ne permettent malheureusement pas que chacun fasse trois cours successif.

Les cours ne sont pas transmis ici, ils ont lieu en CM.

Le cours du 10/09 sera rattrapé de manière condensée à l’occasion du cours du 24/09.

L'examen est un examen terminal d'1h comportant 4 questions notées chacune sur 5 points, chaque question porte sur un cours. Il convient répondre de manière rédigée, concise et précise aux questions, en mobilisant le cours bien sûr et uniquement le cours. Attention à ne pas faire de hors sujet.

Semestre 1, “Refus et passages à l’acte à l’adolescence”

Cet enseignement de l’UEO “Adolescence, corps, violence” porte au premier semestre de la Licence 1 sur les différentes formes de refus et de passages à l’acte à l’adolescence, qui impliquent le corps et une certaine violence faite au corps ou faite par le corps.

Le corps n’est pas l’organisme, il relève d’une appropriation subjective qui peut-être plus ou moins problématique selon les configurations cliniques. En particulier à l’adolescence, le statut symbolique du corps est particulièrement mis en évidence dans les conduites de refus et de passage. En effet, la position de l’adolescent, en tant que sujet, peut être comprise comme une position de refus. L’opposition à ce qui est voulu, préconisé, demandé par le monde extérieur (institution familiale, société, discours normatifs) doit en effet être comprise comme la possibilité pour l’adolescent de se différencier. Mais cette affirmation inclut un point de méconnaissance du sujet envers lui-même. Ainsi, la logique de l’acte, ce que veut dire l’acte, n’apparaît que dans un après-coup. Il mobilise nécessairement le corps, dans la mesure où le sujet traduit sa position en acte et donc via le corps. Et d’ailleurs, prendre la parole, en tant qu’adolescent (et à tout âge), pour parler des actes que l’on a posés, parler de la violence que l’on ressent ou que l’on manifeste, nécessite un corps, et en cela le corps est parlant. Dans tous les cas, les tentatives d’individuation à l’adolescence peuvent impliquer des formes de violence dans la mesure où elles opèrent une tentative de séparation, parfois ou justement en l’absence de mots pour le dire. Aussi, il est important de tenir compte du contexte civilisationnel dans lequel on est adolescent, les manifestations de violence pouvant répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans le lien social, elles peuvent aussi traduire ce qui ne va pas dans le lien social.

La fonction des marques corporelles, des phénomènes contemporaines (par ex., radicalisation, hikikomori, etc.), de la délinquance ou des prises de risque sexuek, sera l’occasion à partir de ces manifestations d’en étudier la logique à l’adolescence, telle qu’elle implique le corps et sa potentielle violence.

L'ensemble de l'enseignement est constitué de 4 cours dont certains éléments vont arriver progressivement sur cursus

“Prises de risque liées au infections sexuellement transmissibles à l’adolescence” (Pierre BONNY)

“Violence, passage à l’acte et corps à l’adolescence. Prison, radicalisation, hikikomoris” (Giorgia TISCINI)

"Le retrait pathologique à l'adolescence : perspectives cliniques" (Maxime ANNEQUIN)

"La puberté et le corps à l'adolescence" (Lucas DEMAY)

Calendrier de l’enseignement :

10/09 : Pierre BONNY

17/09 : Giorgia TISCINI

24 /09: Pierre BONNY

01/10: Giorgia TISCINI

08/10: Pierre BONNY

15/10 : Giorgia TISCINI

22/10: Maxime ANNEQUIN

05/11 : Maxime ANNEQUIN

12/11 : Lucas DEMAY

19/11:Lucas DEMAY

26/11 :Lucas DEMAY

03/12 : Maxime ANNEQUIN

Les contraintes d’emploi du temps des enseignant.e.s ne permettent malheureusement pas que chacun fasse trois cours successif.

Les cours ne sont pas transmis ici, ils ont lieu en CM.

Le cours du 10/09 sera rattrapé de manière condensée à l’occasion du cours du 24/09.

L'examen est un examen terminal d'1h comportant 4 questions notées chacune sur 5 points, chaque question porte sur un cours. Il convient répondre de manière rédigée, concise et précise aux questions, en mobilisant le cours bien sûr et uniquement le cours. Attention à ne pas faire de hors sujet.

- استاد: Maxime Annequin

- استاد: Pierre Bonny

- استاد: Lucas Demay

- استاد: Giorgia Tiscini

La question est d’abord explorée dans le contexte des guerres du XVIIIe siècle, puis dans celui des guerres du XXe siècle. Tout en montrant que la guerre n'est pas seulement une affaire d'hommes et que l'histoire du genre enrichit la compréhension des guerres, son objectif principal est de voir comment ces dernières perpétuent ou, au contraire, perturbent les rapports de genre "traditionnels".

- استاد: Valerie Dubslaff

- استاد: Maria Goupil-Travert

- استاد: Fabien Lostec

- استاد: Solenn Mabo

- استاد: Aïcha Altiti

- استاد: Sophie Desire Dit Gosset

- استاد: Agathe Dirani

- استاد: Pascal Glemain

- استاد: Emmanuelle Hamon

- استاد: Audrey Hurault

- استاد: Juliette Kervella

- استاد: Stephane Laurens

- استاد: Marion Lepinay

- استاد: Veronique Moussart

- استاد: Karine Siliec

- استاد: Julie Zaug